材料一 明清时期,工商业的合股经营迅速发展。徽州商人、山西商人,都有合股经营的传统。“近亲者乃至同乡间的合伙,即合股”的经营方式为当时所盛行。清代山西商人采用合股经营的现象更为普遍。据记载,山西介休富民吴龙图等十六人各出股银数万两,交侯生芸领本贸易,“自奉天以至浙江,皆有字号”。一家字号可以在合股形式下,投资者(股东)并不直接插手具体业务,字号的管理工作皆另委专人负责。股东的职业状况比较复杂,他们投入的资金属于商业资本的性质。字号店商人通过掌握加工环节进入了生产领域,但仅仅发生在少数地区的个别行业中。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

材料二 16世纪,富有的欧洲银行家们组织了很多合股公司,控制了所有的海上贸易,获取了源源不断的利润。这些早期的合股公司是进行经济动员和经济渗透最有效的工具。合股公司具体的经营管理都委托给富有责任心和经验的董事们,而这些董事又可以挑选可靠的人管理公司的业务。这种方式吸引了各种分散的人——伦敦的羊毛商、巴黎的零售店店主、哈莱姆的捕鲱鱼人、安特卫普的银行家或约克郡的地主——将他们的储蓄金投入各种商业冒险事业,从而能轻而易举地动员起欧洲资本投入海外事业。东方商人无法期望与强大的、非个人的合股公司竞争。世界贸易为东印度公司、地中海东部公司等控制。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析明清时期工商业合股经营迅速发展的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较明清时期中国合股经营字号和近代早期欧洲合股公司在作用上的异同。

相似题推荐

材料一 17世纪的荷兰不仅创建了贸易公司,而且在世界范围内建立了贸易据点。至17世纪中叶,荷兰商人及商船在世界各贸易区域内已经形成了绝对优势。这令英国和法国垂涎三尺,也激起了它们的敌意。1651年,英国《航海条例》将海外贸易发展纳入国家战略之中。“针对荷兰人的商业战是路易(路易十四)统治开始以来法国政策的一个持久特征。”鉴于法国是农业大国,贵族阶层及民众对海上贸易较为漠视,法国从17世纪60年代就开始着手制定一部契合当时国内外形势、有利于构建法国海上秩序的法典,以鼓励贵族从事海上贸易,为海军建设提供有力的经济后盾。1681年,法国较为系统的《海事法典》应运而生。正如某学者所言:“(这部法典)将航海、商业和海军三者作为一个统一的整体,清楚地规定了三者之间的相互关系及其所涉及的相关权力与义务。”这种权利(也包括权力)与义务的制衡,体现了契约精神,促进了航运贸易的蓬勃发展。

——摘编自柴彬、齐玉凤《17世纪英法海事法令与海上贸易秩序建构》

材料二 晋商是指发端于明初,发达于清代的山西商人群体。晋商商号历来“因事设人”,从不“因人设职”,打破了以血缘关系为纽带的传统管理模式。晋商早期也实行独资制、贷金制、朋合制和伙计制,到了清代,他们打破了中国数千年“公财与私财不分”的商业习惯,广泛吸纳社会闲散资金。晋商商号和票号通过类似母子公司式的“联号经营”模式,搭建起连通国内市场与国外市场的桥梁。晋商在康熙年间就开始了对俄贸易活动;雍正五年(1727年)中俄《恰克图条约》签订后,恰克图成为中俄贸易口岸。从18世纪30年代起,晋商在恰克图维持了近200年的贸易垄断地位。在茶叶丝绸之路、粮米药材之路、皮毛骡马之路、食盐布帛百货之路上,晋商的足迹广布欧亚大陆。晋商精神虽然包括多种元素,但最核心的仍是开放和诚信。晋商的诚信是信用的“信”,是契约精神,是蕴含现代价值的商业文明。

——摘编自王清宪《发掘晋商精神的现代价值》

(1)根据材料一、二、分别概括17世纪的欧洲和明清时期的中国商业贸易发展的表现,并结合所学知识,归纳促进17世纪欧洲和明清中国商业贸易发展的相似因素。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明17世纪欧洲契约精神和明清时期晋商契约精神的主要差异,并分析契约精神在当时欧洲和中国的不同历史作用。

材料一 战国时期,各诸侯国本土货币已深渐向其他区域流通,如以赵国为代表的布币使用区域、以楚国为代表的传统蚁鼻钱使用区域,均出现了齐国刀币的大量流通。当时,随着商品经济的发展、在秦国铸造了不同于中原各国货币形态的圜钱后,东方各国相继出现仿铸现象。魏国迁都大梁后,为了适应与楚国部分地区进行商品贸易的需要,也铸造了以楚国寽为单位的布币,随着商品经济的发展,这种现象愈演愈烈。

——摘编自王晓博《从货币角度看战国时期商品贸易的发展和繁荣》

材料二 明清时期,大量农村剩余劳动力涌向市镇,一大批工商业市镇以及商品经济发达的府域得到快速发展,其中江南地区尤多。刘家港镇是海上丝绸之路的起点,依托发达的航运,商品北达京师,西至巴蜀,甚至销往欧洲,消费市场十分广阔。明中后期的苏州,占总人口半数以上的手工业者或与之相关联的从业人员在当地生产出的大量商品都被销往外地,江南地区自古就有“重农不抑商,扶商不危农”的商贸传统。江南市镇从农村商业产业链的发端开始,种植经济作物,发展手工制造业,向内、向外拓展交易市场,形成了富有江南特色的商品经济模式。

——摘编自张轶伦《明清江南市镇在商品经济发展中的作用》等

材料三 在中国经济沿着市场经济轨道逐渐推进的过程中,商品流通体制改革从1985年开始全面铺开,并在1992年之后取得了重大成就。据统计,在零售商业经营比重中,国有商业下降了13.3个百分点,而私营和个体商业却上升了28.7个百分点,但在批发商业中,国有商业和集体商业从业人员仍占绝对优势,比如在全国36万个批发商业机构和755.3万从业人员中,国有商业分别占45.3%和65.9%,私营和个体商业仅占9.2%和1.2%。此外,1993年,农产品专卖中,仅涉及烟叶、定购的棉花和一小部分粮食,工业品出厂价格由国家定价的商品所占比重不到1/4,原材料、燃料、动力购进价格中国家调拨价比重也下降到了28%。

——摘编自吴硕《向市场经济推进中的中国商品流通体制改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国时期货币发展对商品经济的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清时期江南商品经济发展的新变化及其原因

(3)根据材料三并结合所学知识概括20世纪80代至90年代初中国经济发展演变的特点,并谈谈三则材料带给你怎样的启示。

西北皮毛贸易

材料 “丝绸之路”虽然在西北极其漫长,曾是东西贸易的主干通道,但西北并不是对外贸易产品的出产地,如丝绸、瓷器、茶等大宗出口产品几乎全部来自西北以外的地区,因此,西北在东西贸易中的地位是中转站,在中转中捎带一些出口产品。但自清代晚期以来,在古代多被弃之不用的毛类(主要是羊毛和驼毛)成为西北地区输出数量最多、价值最大的商品。

包头当时是西北皮毛集散最重要的中心,是西北商品中转的枢纽,它的商品输出情况,基本上可以反映甘宁青及绥远输出的基本情况。从统计来看,在1922年至1932年包头的主要输出商品中,皮毛输出的总价值共为9871万两,约占总输出值的81%,皮毛成为西北地区最重要的收入来源,“皮毛一动百业兴”,皮毛对整个西北人民的经济生活产生了巨大影响。

在皮毛没有大规模开发为商品以前,西北商路主要以“大丝路”(从西安到兰州,经河西走廊到新疆)为西北物流之中心商路,如兰州、河西四郡等,历来为西北最重要的商品集散中心和城镇。但晚清以后,皮毛大规模的出口改变了整个西北商贸路线,核心是“黄河水运”,形成了沿黄河的商镇群带,即包头、磴口、石嘴山、宁夏(今银川)吴忠、中卫、张家川、兰州、西宁、导河(古河州、今临夏)等。

自晚清皮毛输出得到大规模扩展以后,生活在广大西北的牧民财富得到极大的增长。定远营是阿拉善的中心市场,“沙漠中蒙民,常用骆驼载酥油、皮毛等来城交换米、面、茶叶等物”;而绥远的临河县“汉蒙交易以粮米、布、茶、糖及牲畜、绒毛、皮张为大宗,蒙旗需要粮米、糖、布、茶、酒,汉商换得只为皮张、绒毛”。在青海,甘肃甘南藏区游牧于黄河南岸的果洛番“每年运牛羊、酥油、羊毛、羔皮、牛皮等物,前往卡布恰、郭密、丹噶尔、塔尔寺等处贸易,回运青稞、布匹等物”。

以前蒙藏民族商品意识和货币观念淡薄,不善经商,甚至耻于经商,近代后期其商品价值观已有所提高,“一只针换一张羊皮,一盒火柴换一张狐皮的情形,在甘肃边区的藏民里已经没有了”。

——摘编自胡铁球《近代西北皮毛贸易与社会变迁》

根据材料并结合所学知识,对近代西北皮毛贸易进行阐释。

16-18世纪世界各地联系的加强

| 项目 | 概况 | 特点概括及其形成原因分析 |

| 经济联系 | 美洲出现新物种如马、麦子和橄榄等等,非美洲地区则大量引种玉米、番薯等等;欧洲的贸易范围不断扩大,商品种类大幅增加;出现欧洲殖民者主导的“三角贸易”。 | (1) 特点:出现世界动植物的大交流;发生了“商业革命”;开始了欧洲殖民者奴役和剥削其它国家地区的历史。 原因:新航路开辟;殖民扩张;西欧资本主义的发展。 |

| 政治联系 | 西葡荷英法相继成为殖民国家;世界许多地区逐渐沦为它们的殖民地或势力范围;16世纪起,英国先后打败西班牙、荷兰、法国。 | (2) |

| 文化交流 | 印第安人的语言词汇、服装、医药传入欧洲;中国不少学者接受了西方传教士的天文、数学知识;17至18世纪早期,西方人视中国为文明的典范;18世纪晚期起有不少欧洲学者专注于印度文化的研究。 | (3) |

——据吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编·上卷》

参照表中的(1)样例,完成“(2)”“(3)”的相关要求。

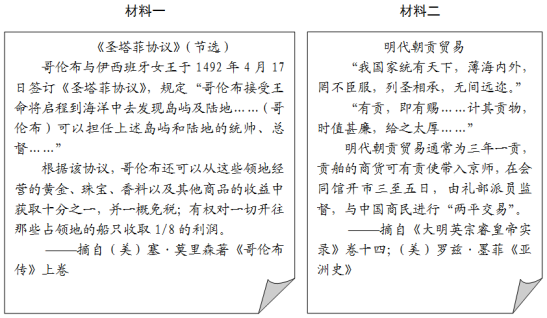

(1)根据材料一指出哥伦布远航的目的。

(2)概括材料二中明朝对外贸易的特点。

(3)根据材料,结合所学知识,谈谈你对新航路开辟后,“陆地”与“海洋”“渐行渐远”的理解。

材料一 西班牙在征服美洲之后,热衷与葡萄牙争夺香料资源,但其如想在东方立足,必须找到一条可以绕过被葡萄牙占领的非洲和印度,由西往东穿越太平洋,返回西班牙的航线。1565年,西班牙人率领舰队入侵菲律宾,在此建立殖民点。与此同时,明朝政府于隆庆元年(1567年)部分开放海禁,中菲海上贸易更加繁荣。1573年大帆船贸易首航。

——据商薇《试论马尼拉大帆船贸易》等

材料二 2011年,在广东汕头进行了古沉船“南澳Ⅰ号”的水下考古发掘。在现场,权威专家指出:“我们通过研究发现,早期的马尼拉大帆船贸易中主要的商品是漳州窑生产的瓷器。”在初步发掘中,出水的文物包括:以福建漳州窑为主的瓷器,及一些景德镇和广东潮州窑的瓷器,其中有瓷器画有体现中国文化的双鲤鱼图案;还有大量铜钱,这样的物件在之前的中国古代沉船考古中曾多次发现,甚至在非洲、印度洋两岸都曾发现过中国古代的货币。

——摘编自孙欣欣《古沉船或与马尼拉大帆船贸易有关》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出马尼拉大帆船贸易的基本线路,并分析马尼拉大帆船贸易得以建立的条件。(2)材料二中,参与考古发掘的团队并未确证该沉船与马尼拉大帆船贸易有关,请根据发掘情况并结合所学知识说明理由,并为后续研究该学术问题提出合理建议。