材料 新中国成立以后的长时期内,我国采用的是“以指令性计划为基础”,由国家政府部门按照各地发展的社会现实需要,实行统包统分的大学生就业政策。这一就业政策被实践检验是与当时国情相符合的。

1985年,国务院颁布《关于教育体制改革的决定》指出:“毕业分配办法,实行在国家计划指导下,由本人选报志愿,学校推荐,用人单位‘择优录取’的制度。”大学毕业生和用人单位有了双向选择的权利。这标志着我国大学毕业生就业政策进入到以公平为主、兼顾效率的新阶段。之后,国家出台多个文件指导发展“自主择业”“双向选择”的大学毕业生就业制度。

——摘编自玉彬《新中国成立70年我国大学生就业政策变迁》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括改革开放前后我国大学生就业政策的变化及原因

(2)根据材料并结合所学知识,分析改革开放前后大学生就业政策变化的意义。

相似题推荐

【推荐1】

材料:洪武八年建立学校贡举制度,规定官员子弟及民俊秀、年十五以上,读过《四书》者充任府州县学舍生员。其学科有经、吏、礼、律、乐、射、算等内容,按月考试,满三年大比。生员考试成绩优异的,由行省选拔,迸往京师,再由皇帝召见,予以亲试,然后分科擢用。学校因此兴盛,明代府、州、县、卫所均建有儒学,教官达四千一百余员,弟子无数。洪武二十六年,擢升国子生64人为布政使、按察使等四方大吏,……贡举制度打通了寒门子弟通过一心向学而获得功名的走路,也造就了一条从儿童到儒生再甄拔入官员队伍的流水线。

——摘自吕伟明《论中国改革的不确定性》

(1)据材料概括明初贡举制度的特点。

(2)据材料并结合所学知识,分析明朝贡举制度的影响。

材料 近代以后,随着教育改革的如火如荼,新式学堂如雨后春笋般纷纷建立,改良或取缔私塾的改革也在同步进行。然而无法回避的事实是:普通民众对新式学堂的信任并未很好建立,许多地方甚至频繁发生毁学事件;农民在传统的乡村私塾里既可以识字,又可以学会写信、算账、对对子的最基本的技能,学会这些对农民子弟来说就是掌握了谋生的本领;加之在传统中国做个读书人是一件颇为体面的事情,且不需要付出太多的时间和经济成本,农民们自然十分乐意。何况,农民对传统的私塾先生具有一种特殊感情。塾师们在乡间除了教书,还往往兼营“阳宅阴宅及写契纸、排八字、算命、开药方子,一切中国大半民众所信仰着的东西、日常应用的东西,私塾先生他们都会。”

私塾在乡村拥有重要影响力,在有些地方甚至居于主导地位。其结果是,在近代中国的乡村教育改革中,精英和农民便分道扬镳了,这直接导致了农民在当时乡村教育改革中的缺席。

——摘编自李琳琦、梁仁志《农民需“在场”:近代乡村教育改革的镜检》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代乡村教育改革中“私塾仍在乡村拥有重要影响力”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析“农民在当时乡村教育改革中的缺席”所产生的后果及启示。

材料 鸦片战争等一系列对外战争的开销及战后的条约赔款,成为清政府财政前所未有的额外开支;太平天国运动发生后,太平军占领区恰好是清朝财税最重要的来源地,大规模的战争使国库空虚。为避免国家财政崩溃,一系列新的财源相继建立,厘金、关税成为两大来源,除此之外还有外债、公债以及洋务企业的盈利和早期银行的收入等。“新政”期间,清政府力图以法令形式统一全国财政,建立新式财政机构,培养近代的财政人才和理财专家,颁行《清理财政章程》,中央对地方财政调查清理,划分国税和地税。逐步改变过去的黑暗操作为透明操作,财政由政府决定改为代议机构参与决定,在中国历史上首次进行国家预算和决算的编订。这些都标志着中国相沿已久的封建财政体制逐渐向近代财政体制转变。

——摘编自《中华文明史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清政府进行财税制度改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明清政府进行财税制度改革的作用。

材料一 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(1)根据材料一和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的原因。

材料二 1978年以来的中国历史,有的学者以1992年为界将其划分为两个阶段,有的学者以2001年为界将其划分为两个阶段。

(2)推断材料二中两种历史分期各自所用的角度,并结合史实分别加以说明。

材料一 在元代棉纺织业发展的基础上,明初鼓励经济作物种植的政策促进棉花的普及,形成了沿江濒海的植棉区域,特别是棉纺织机具的改进更是大大提高了纺织的效率。在这些内外因素作用之下,苏松地区的棉纺织业获得了极大的发展,棉纺织业内部显现了专业化分工的趋势,棉布品种的多样化满足了不同人群的需求,出现了专门从事布匹收购经营的棉布字号。大量棉布进入市场流通,促进了这一地区商品经济的发展,同时,棉纺织业的发展也给该地区经济、社会生活带来了不小的影响,明中叶之后大量棉业市镇的兴起,棉货贸易繁荣。但是应该看到苏松地区棉纺织业的发展带来的商品经济的繁荣只是局部小范围的,而它自身的发展也受到了封建经济的束缚,棉纺织业内部出现的新兴因子难以继续拓展。

——摘编自社君立《明清时期的棉花革命》

材料二 自1978年改革开放以来,我国农业配备水平有很大进步,农业机械总动力从以前的不足1亿千瓦提高到现在10多亿千瓦;联合收获机数量从1.9万台提高到190多万台,实现了由“量变”到“质变”的转变,使农作物耕种收综合机械化能力显著提高。在智能农机装备上,中国建立了农机北斗导航与智能测控信息应用平台,研发应用了智能LED植物工厂技术,创制了植保无人机精准施药技术与装备,大幅提升了作业效率。随着农业机械化水平的不断深入,农业综合生产效率快速提高,保证了国家粮食供给,提高了农民的收入水平。

——摘编自何璇《中国农业科技的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明代苏松地区棉花产业发展的背景及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后我国农业机械化水平提高的条件及其意义。

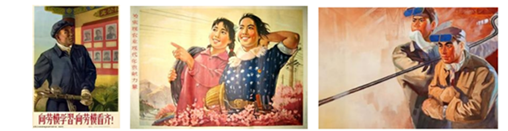

材料一

图1 图2 图3

《向劳模学习,向劳模看齐!》 《为实现农业现代化贡献力量》 《时间就是金钱》

翁逸之 1955年 彭召民 1965年 冯一鸣 1982年

材料二:

图4

(1)宣传画又名招贴画,是以宣传鼓动、制造社会舆论和气氛为目的的绘画。根据材料一和所学知识,分别概括三幅宣传画出现的主要时代背景。

(2)图4是关于“一带一路”的新闻播报。据图4信息并结合中国史、世界史所学知识写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文。)