材料一王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰“皇帝”,命为制,令为诏。

材料二商鞅是首屈一指的利国富民伟大的政治家,是一个具有宗教徒般笃诚和热情的理想主义者。商鞅之法……此诚我国从来未有之大政策。

——毛泽东

材料三商鞅变法前,秦国各地度量衡不统一。为了保证国家的赋税收入,商鞅制造了标准的度量衡器商鞅方升……此外商鞅还规范了进位制度,统一了斗、桶、权、衡、丈、尺,规定六尺为一步,二百四十步为一亩,五十亩为一畦。

——维基百科

(1)材料一中的“王”指的是谁?“初并天下”是指哪一历史事件?阅读材料找出这位“王”首创的对后世影响深远的政治制度。

(2)材料二认为“商鞅是首屈一指的利国富民伟大的政治家”,请结合所学说说商鞅变法的历史作用。

(3)材料三反映了商鞅变法的一项重要措施,请根据材料三的内容概括这项措施的名称。

(4)在这项措施的基础上,秦灭六国后又实行了哪些有利于各地交流的经济文化措施?

相似题推荐

材料一 卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善”。以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——《史记・商君列传》

材料二 据《华阳国志・蜀志》记载,此后,成都平原“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。

材料三

材料四 那时候(西晋后期以来),江南地区的战争相对较少,社会秋序比较安定。经过南北劳动人民的辛勤努力,江南的经济迅速发展起来,修建了许多水利工程,大片的荒地被开垦为良田。江南以种植水稻为主,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到了推广;小麦的种植推广到江南。

——《中国历史》七年级上册

(1)材料一的内容反映了我国历史上的哪次改革?该次变法在经济方面有三项内容,请写出其中一项?

(2)材料二所述现象得益于哪一水利工程的修建?

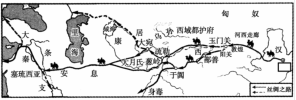

(3)根据材料三指出汉代陆上“丝绸之路”的起点。丝绸之路的开通跟汉武帝时期哪一历史事件有关?

(4)魏晋南北朝时江南地区得到了开发,根据材料四并结合所学回答,为什么会发生这样的变化?(至少答出两点原因)

(5)当今中国正处于改革开放之际,如何进一步推动经济发展以提高国家实力?请结合材料及所学,谈谈你的感想。

材料一 管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。

(1)材料一中的“桓公”是哪国国君?“管仲相桓公”的结果如何?

材料二 战国七雄示意简图

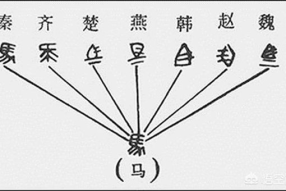

(2)结合所学知识,写出材料二图中①②所代表的诸侯国名称。由材料二图中③④两国,你能联想到哪个成语典故?

材料三:鼓励农民开垦田地,努力种田和织布的可以免除徭役,弃农经商或因懒惰而贫穷的,连同家属罚作奴婢;废除贵族的世袭特权;奖励打仗有功的人;确立县制,由国君直接派官吏治理。

(3)材料三反映的是战国时期发生的什么变法?这次变法有什么作用?

(4)结合上术材料和所学知识,你认为“桓公”和秦国取得成就的共同原因是什么?对此,你有何感悟?

材料一:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐”。

——摘编自《论语》

材料二:商君治秦,法令至行……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

史料链接

有军功者,各以率受上爵……戮力本业耕织,致粟帛多者,复其身(免除徭役);事末利(工商业)及怠惰而致贫者,举以为收孥(奴隶)。宗室非有军功者,不得为属籍(享有特权)……而集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

——《史记·商君列传》

材料三:他是最早进行汉化改革的皇帝。他在公元496年,领头把复姓拓跋改为元。从此他的姓名就成了元宏。其他如独孤氏改为刘,步六狐改为陆姓,当时鲜卑氏族改姓者达一百多。

(1)材料一中“管仲相桓公”成就了齐桓公怎样的“千秋伟业”?(2)材料二所述是哪次改革的影响?请写出两项史料链接所反映的改革的内容。

(3)材料三中的“他”是哪位皇帝?他推行的汉化改革有何历史意义?

(4)综合上述材料,写出一点你对改革的认识。

材料一 先秦时期、① 时期、魏晋南北朝时期、 ② 时期、辽宋夏金元时期、 ③ 时期。

材料二 中华民族作为一个自在的民族实体则是在几千年的历史过程中形成的。它的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和交融,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

(1)写出①②各代表的时期名称;从统一多民族国家发展角度来看,这两个时期有何共同点?(2)从专制主义中央集权制度的发展角度看,第③个时期有何突出特点?列举两项重要措施。

(3)根据材料二,归纳中华文明的总体特征。

(4)根据以上材料并结合所学,谈谈你对统一多民族国家的形成有何认识?

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——唐李白

材料二:祖舜宗尧自太平,秦皇何事苦苍生。不知祸起萧墙内,虚筑防胡万里城。

——唐胡曾

(1)材料一中的秦王指谁?“扫六合”指的是什么?

(2)材料一中的秦王在地方上实行什么制度?

(3)材料一中的秦王为巩固大一统的中央集权,在经济和文化方面分别统一了什么?

(4)材料二中的“胡”指哪个少数民族?为了抗击这个少数民族,秦王采取了什么措施?

(5)“祸起萧墙内”指的是秦末农民起义,它爆发的根本原因是什么?

【统一六国】

材料一:

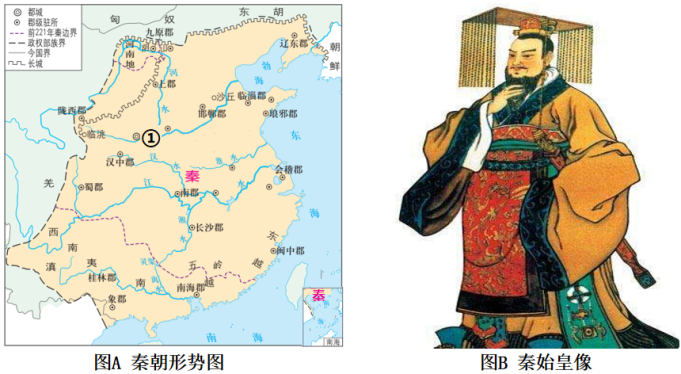

(1)秦始皇在公元前

【统一制度】

材料二:统一后的秦朝实行郡县制,首先是由秦朝政治制度和行政制度的特点决定的。长期采用官僚制使贵族势力不断地削弱,庞大的官僚集团也拒绝分封制。其次,实行郡县制可以加强素朝对六国故地及边远地区的管理,……进而巩固统治。

——摘编自黄栋法《综论秦国秦朝实行郡县制的原因》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝建立后地方行政制度发生的变化,并概括发生这种变化的原因。

【统一货币】

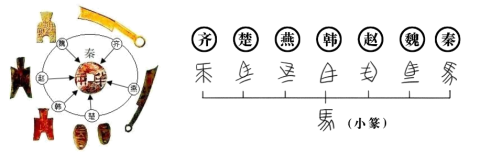

材料三:秦统一六国,废除六国旧币,不准以龟贝、珠玉、银锡之类充当货币,并严禁地方和私人铸钱。秦朝的统一货币有两种:黄金为上币,用镒(二十两)作单位:铜质圆钱是下币,用半两(重量单位)作单位,即“半两钱”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括秦朝货币改革的特点。简述秦朝实行上述货币改革所产生的影响。

材料一:商鞅变法的内容

政治 | 确立县制,由国君直接派官吏治理 |

| 废除贵族的世袭特权 | |

| 改革户籍制度,加强对人民的管理 | |

| 严明法度,禁止私斗 | |

经济 | 废除井田制,允许土地自由买卖 |

| 鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役 | |

| 统一度量衡 | |

| 军事 | 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地 |

(1)根据上述材料回答,假如你是生活在商鞅变法时期秦国的一位新兴封建地主,你会对法令中的哪项措施表示欢迎?

(2)根据上述材料,商鞅变法确立的中央对地方管理的措施是什么?

(3)下面两种对商鞅变法的评价都不全面,你认为评价变法成功与否的基本方法是什么?

材料二:公元前221年秦灭六国,完成统一,创立了一整套封建专制主义的中央集权制度,并采取了一系列巩固统一的措施。

(4)结合所学知识,在下列所列秦朝采取的措施中,任选一例谈谈秦朝采取的措施对国家发展产生的影响。(要求:先写出所选措施的序号,再说明措施的具体内容,后分析措施对国家发展产生的影响。)

①秦建立专制主义中央集权制度 ②秦统一文字 ③统一货币 ④统一度量衡

材料一 六合之内,皇帝之土,西涉流沙,南进北户,东有东海,北过大夏,人迹所至,无不臣者。(原文大意:在天地和东南西北之间都是皇帝的土地,西边到沙漠,南边到岭南,东边是东海,北边过了大夏,只要是有人的地方,没有不臣服的。)

——《史记秦始皇本纪》

(1)材料一说明什么问题?什么事件为秦兼并六国打下了坚实的基础?

材料二

(2)根据材料二结合所学知识,秦朝规定在全国统一使用的货币是什么?把什么作为通用文字颁行全国?

材料三 公元前213年,为了加强思想控制,秦始皇采纳李斯的建议,下令史官烧掉记载秦国以外各国历史的史书。民间除了医药、种树等书籍以及“博士官所职”之外私藏的《诗》《书》和百家著作,一律烧毁。第二年,咸阳的一些方士、书生行骗,或在背后“道古害今”、攻击新政,指责秦始皇“贪于权势”“乐以刑杀为威”。秦始皇知道后,派人追查,活埋了400多人。

(3)材料三反映了秦始皇采取的什么措施?根据材料三指出实行这一措施的目的。

材料四 中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。

(4)材料四中的“制度”是谁首创的?结合所学知识,指出为加强对地方的统治,秦朝推行了什么制度?

材料五 现代国家固然需要强调依法治国,但也要强调以德治国。法治与德治必须结合。法可厚德,德可固法……只有大力加强思想道德建设和精神文明建设,坚持德治和法治统一,自律和他律并重,社会才能稳定有序。

(5)根据材料五,指出现代化国家的治国方略是什么?

材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成,一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。

——摘编自袁行霈等著《中华文明史》

材料二 宋朝的发展轨迹上,承载着晚唐五代以来太过沉重的历史教训。“祖宗之法”立意于防范“意外仓促之变”,以制度的平缓调适保证政治的稳定。……一方面使这一朝代政治上步履蹒跚,因而难免“因循”之讥;另一方面,却也出于对“防弊”的重视,使其制度建设颇为细密,且调整更革不断,渗透出务实与创新的精神。

——摘编自邓小南《创新与因循:“祖宗之法”与宋代政治变革》

材料三 清代既继承了历代王朝的治边思想,又有创新和发展。随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清统治者极其重视对边疆民族的治理,逐步形成以“因俗而治”为核心的边疆民族统治政策。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

(1)据材料一并结合所学,指出构成秦朝中央集权制度的“三个环节”。并简要分析对中国历史发展产生的影响。

(2)据材料二,概括宋朝政治举措的特点及作用。

(3)据材料三,指出清朝在边疆治理方面遇到了什么新问题?据所学知识,概括指出清朝对西藏“因俗而治”具体表现。

(4)综合三则材料所述,指出我国古代制度建设的首要目的。

材料一:始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王(因为有诸侯存在)。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”

材料二:分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。

材料三:一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——以上均出自:《史记·秦始皇本纪》

请回答:

(1)从材料一中可以看出,秦始皇认为春秋战国以来天下纷争不断的根源,在于西周时期实行了什么制度?

(2)“天下初定”指发生在公元前221年的什么事件?

(3)根据材料二可以看出,为加强中央集权,秦始皇在地方上推行了什么制度?这一制度的历史意义是?

(4)为巩固统一,秦朝在文化、经济、交通、军事等方面采取了哪些措施?试举出三例。

【推荐2】制度创新是人类社会发展进步的重要表现。

丞相王绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之,请立诸子,唯上幸许。”廷尉李斯议曰:“周文、武所封子第同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(仇敌),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异议,则安宁之术也,置诸侯不便。”始皇日:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉廷尉议是

——《史记•秦始皇本纪》(1)材料中李斯的核心观点是什么?

(2)秦始皇管理地方的具体措施是什么?

(3)秦朝巩固“大一统”国家在文化上的具体措施是什么?你知道秦始皇以什么作为标准文字,颁行天下吗?

【天下一统】

材料一 廿六年(公元前221年),皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安(人民安居乐业),立号为皇帝。

——铜方升铭文

(1)“皇帝”是谁? “尽并兼天下诸侯”指的是什么历史事件?

【定国建制】

材料二 秦朝创立了一整套封建专制主义的中央集权制度,加强了皇帝的权力,同时加强了对全国的控制。

(2)根据材料二并结合所学知识指出秦朝在中央政权机构设置方面的统治措施。为了加强对地方的控制,秦朝采取了什么措施?

【加强统一】

材料三

(3)材料三反映了秦朝为了巩固统一采取了什么措施?有什么意义?

(4)“天下一统”的伟业开创后,秦朝的疆域是当时世界上的大国之一。请你列举秦朝的疆域四至。