材料一:战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型。其中,秦国的商鞅变法效果最为显著。……商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长;是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

——《中外历史纲要》

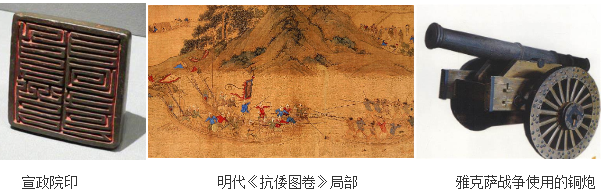

材料二:

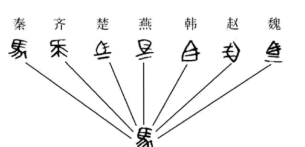

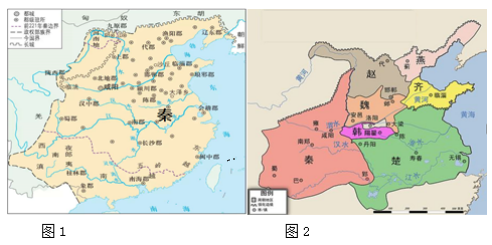

战国形势图 秦朝形势图

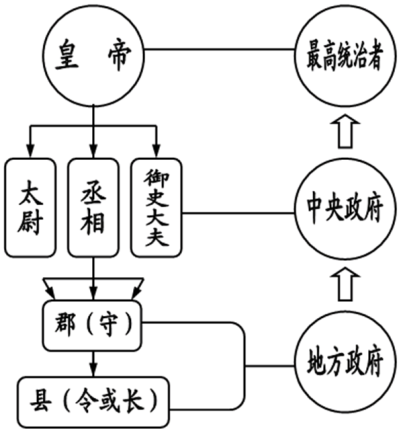

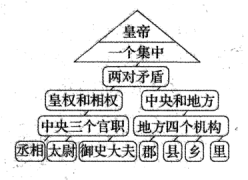

材料三:如图所示,秦王嬴政统一六国后,采用“皇帝”称号,总揽全国一切军政大权。中央政府设丞相、太尉、御史大夫分管行政、军事和监察,最后由皇帝决断。在地方上,建立由中央直接管辖的郡、县二级行政机构,分天下为36郡,郡下设县。郡的长官称郡守,县的长官称县令。各级官员都由朝廷直接任免。

——《历史七年级》

材料四:

(1)根据材料一写出战国时期各诸侯国通过哪一种方式推动了社会转型?并依据材料一写出商鞅变法的特点。(写出一点即可)。

(2)一场变革成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的措施是否行之有效。请你依据这个标准判断商鞅变法是否成功?并说明你的判断理由。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出历史发展的趋势是什么?

(4)材料三反映秦朝为加强对全国的统治,创立的中国古代政治制度是什么?秦朝在地方上采取了怎样的制度?

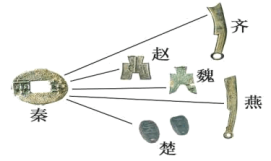

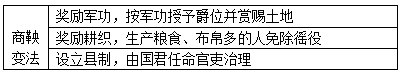

(5)根据材料四回答,材料反映了秦在哪些方面采取的巩固统一的措施?

相似题推荐

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

材料二 诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——摘自《汉书·董仲舒传》

材料三 魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔,权贵子弟无论优劣,都可以作官,许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。为改变这种弊端,隋文帝开始用分科考试的方法来选拔官员。……隋炀帝正式设立进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。

——人教版历史七年级下册

请回答:

(1)材料一反映了我国古代史上哪次改革?改革有何历史影响?

(2)材料二中反映出董仲舒的主要主张是什么?对中国历史发展有何影响?

(3)据材料三并结合所学知识,指出隋朝实行的选官制度。与前代相比,这种制度最大的特点是什么?

(4)结合上述史实,请谈谈你对改革的看法。

材料一:春秋时期,铁农具和牛耕的使用和推广,大量土地被开垦并成为‘私田’,‘私田’的主人不向国家交税,甚至有人化‘公田’为‘私田’,国家的财税收入不足。

——《中国古代经济史》

材料二:国际贸易,出口以丝帛瓷器为主……当时中国的作坊工业相当发达,铁器、铜器、漆器、甚至印刷品,交易广泛。……金属货币不够用,必须从日本进口铜斤,从大理进口白银。最后,竟发展了“交子”。

——许倬云《我者与他者——中国历史上的内外分际》

材料三:清初,小农思想指导下的对外政策,进取不足而保守有余。统治者对当时世界大势缺乏足够认识,以天朝大国乃世界只中心自居,视外国为蛮夷居高临下地处处加以提防。清朝最初实行比明朝更严厉的海禁政策,到乾隆22年(1757年)下令;指定外国商船只能在广州一地通商,并对丝绸、茶叶等传统商品的出口量严加根制;对中国商船的出洋贸易也规定了许多禁令,这就是人们通常所说的闭关政策。马克思说:“闭关自守的中国,就像一具木乃伊,一直封闭在棺材中,不与外界接触,一旦与新鲜空气接触,就立即腐烂”。

——樊树志《国史概要》

材料四:计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划:市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。

——邓小平《武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》(1992年初)

材料五:在国际产业链中,中国制造知识处于低端地位,在核心技术、品牌控制、产品设计、软件支持……等高端环节仍然受制于发达国家……我国虽然已被公认为“世界工厂”,但与发达国家相比却是“品牌小国”和“技术弱国”。在产品结构方面,中国制造业中拥有自主知识产权的产业和产品非常少,企业自主开发能力弱,创新能力低。我国已经是制造业大国,但还不是制造业强国。

——孙杭生《中国“世界工厂”转型升级问题研究》

(1)面对材料一所述土地出现的变化,商鞅在变法时采取了怎样的应对措施?

(2)材料二记载的经济现象发生在中国哪一历史时期?根据材料回答,“交子”的出现说明了什么?

(3)根据材料三分析清初实行“闭关锁国”政策的主要原因。

(4)根据材料三并结合所学知识分析“闭关自守的中国”最终是在怎样的世界发展形势下被迫与“与新鲜空气接触”?

(5)就材料四中邓小平所说的“资本主义也有计划”,“社会主义也有市场”各举一例史实进行佐证。

(6)根据材料五并结合所学知识,简要分析我国怎样才能成为制造业强国?

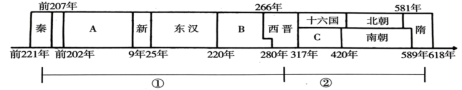

【梳理历史脉络】

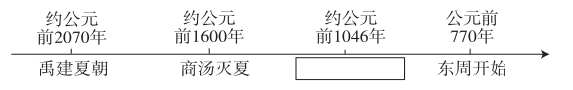

(1)根据所学知识,将示意图补充完整。

(2)上面年代尺中,你能找出哪些4世纪前结束国家分裂、完成统一的朝代?

【概括历史特征】

(3)结合所学,请分别概括阶段①②呈现出的显著历史特征。

【借鉴历史经验】

(4)在年代尺呈现出的这段历史中,从促进国家发展的角度,有哪些经验值得今日借鉴?

材料一

材料二

(1)依据材料一,说出从图1到图2发生的变化,材料二与这一变化有何关联?

材料三 自契丹取燕蓟以北,拓跋(党项)自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书刊,用中国车服,行中国法令。是二敌(辽、西夏)所为,皆与中国等。

--李焘:《续资治通鉴长编》

(2)概括材料三的观点。

材料四14世纪中叶后,(西欧地区)领主出租直领地,靠租金生活,一些富裕的农民靠承租和购买领主的土地,或者转租和购买佃户的土地,将土地集中起来,雇佣少地或者无地的农民耕种,将产品推向市场,将剩余的产品销往更远的地方。在手工业中,商人提供原料和生产工具,工人成为完全出卖劳动力的雇佣劳动者,形成了彻底的雇佣关系,雇工分工合作,进一步提高了生产效率。工场所有产品都销往市场。

——摘编自百度百科

(3)根据材料四及所学知识,当时西欧经济出现了什么新变化?这种变化产生了什么积极影响?

材料五19世纪中期俄国和日本改革的部分内容

| 俄国 | 日本 |

| 俄国仍在农奴制的束缚下,克里米亚战争中俄国被英法联军打败。1861年,沙皇亚历山大二世签署了废除农奴制的法令,规定农奴在法律上有人身自由,可以改变身份,有权选择职业和拥有财产。地主不得买卖农奴,干预农奴生活。为俄国资本主义的发展提供了有利的条件。 | 日本仍处在小农经济的封建社会,并且陷入半殖民地的危机中。明治天皇执政后,废除传统时代的“士、农、工、商”身份制度,将从事农工商职业和贱民一律称为“平民”,实现了形式上的“四民”平等,允许居住、迁徙、择业、婚姻等自由,推动了日本社会的进步。 |

(4)依据材料五,概括俄国和日本这项改革内容的相同点。

材料六

| ① | 1980年 | 中央决定兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区 |

| ② | 1985年 | 把长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区开辟为沿海经济开放区 |

| ③ | 1990年 | 上海浦东开发区建立 |

| ④ | 1999年 | 开放重庆、武汉等沿江城市,满洲里等陆地边境城市和昆明、乌鲁木齐等内地省会和自治区首府 |

| ⑤ | 2001年 | 中国加入世界贸易组织 |

| ⑥ | 2013年 | 提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议; 倡议筹建亚洲基础设施投资银行 |

| ⑦ | 2018年 | 首届中国国际进口博览会举行 |

(5)依据材料六回答以下问题:

A.材料六的主题是:

B.重在通过放权、让利、减税来培育市场经济因素的有:(填序号即可)

C.体现引进外资和对外投资并举、鼓励出口和增加进口并重的有:(填序号即可)

材料一枯竭的土壤,渴求生长的力量;生存的压力,能否铸就崭新的国家,探索者们开始走到一起。一个外来者,掀起改革的浪潮。一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战,机遇、开拓、质疑、争斗,古老的秦国在变法中成为东方霸主。

——摘自央视纪录片《历史的拐点》解说词

(1)材料一中的“变法”指的是哪-历史事件?结合所学知识指出,为“铸就崭新的国家”,其如何提高军队的战斗力?

材料二在中国长达数千年的历史上,有过三次从根本上改变了中国的政治和社会结构的大革命:第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制……公元前207年,也就是秦始皇去世才四年,秦王朝就覆灭了,不过,秦的统治虽然如此短命,却给中国留下了深刻且持久的印记。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》,北京大学出版社2006年版

(2)结合所学知识回答,材料二中的第一次“大革命”是指哪一历史事件?这一事件有何历史意义? “领主封建制”指的是什么制度? “深刻且持久的印记”指的是哪一制度?

材料三他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干郡县,每一郡县都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。……公元前127年时,汉皇帝又下了一道法令,规定嫡长子只可继承封地的一半,余下的封地分给其他子弟。于是,封地不断缩小,其重要性也不断下降,仅仅成为大地产。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》,北京大学出版社2006年版

(3)根据材料三并结合所学知识回答,“汉皇帝”是谁?秦、汉在地方分别采取了什么措施?这些措施有何共同目的?

材料一 君主专制确立后,最高统治者希望尽量加强中央集权,而弱化地方权力;尽量简化行政层级,而不设高级行政区(无法简化时,即尽量使之不享有完全权力,成为“不完善的政权形态”)。但是,……事实上中央集权往往与地方分权主次兴替,相间而存。即便在理想状态下,中央集权也不得不建立在地方适度分权的基础之上。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》

材料二 中国的历史是一部多民族国家的历史。从公元前两千年到公元前一千年,华北各地的史前文化在强烈的交互作用与整合过程中,发育成以“三代”(夏、商、西周)著称的早期华夏文明。在公元前最后的那一千年,华夏逐渐扩大势力范围,开始形成中央集权的专制君主政体①。公元后第一个一千年,汉文明一波又一波地从华北向南方社会全面融合,以越来越快的节奏推动东部中国经济文化均质化的进程②。公元后第二个一千年,南方超越北方,西部及西北各地区先后被元、清等政权稳固地整合到中央王朝的疆域结构之中。

——摘编自姚大力《追寻“我们”的根源--中国历史上的民族与国家意识》

材料三

(2)根据材料二并结合所学知识,分别写出①②处涉及的相关史事或历史现象。

(3)材料三属于哪一类型的史料?

【天下共主——萌芽篇】

材料一 西周爵位对照表(部分)

| 国名 | 君主 | 身份 | 姓氏 | 级别 |

| 虢 | 虢叔 | 宗室—文王弟 | 姬 | 一等公爵 |

| 齐 | 姜子牙 | 炎帝后裔功臣 | 姜 | 二等侯爵 |

| 秦 | 非子 | 舜封嬴族后代 | 嬴 | 三等伯爵 |

| 吴 | 周章 | 古公覃父后代 | 姬 | 四等子爵 |

| 许 | 吕丁 | 姜太公族人 | 姜吕 | 五等男爵 |

【天下独尊——确立篇】

材料二……天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。……始皇曰:“天下共苦战斗不休,已有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。

——司马迁《史记》卷六

【天下一统——巩固篇】

材料三

(1)通过观察材料一“西周爵位对照表(部分)”的内容,说出西周实行的是哪一制度?该制度起到了怎样的作用?

(2)材料二中“天下之事无小大皆决于上”反映出秦朝统一后采取了什么政治制度?从“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”中,可以看出秦朝在地方上推行什么制度?

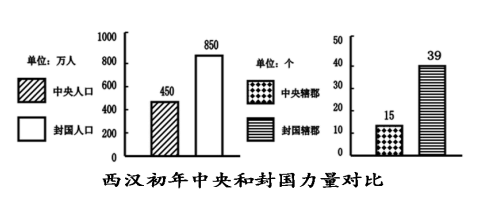

(3)材料三反映的是西汉初期中央面临的问题,为解决这一问题,汉武帝采取了什么措施?此外又采取了什么措施进一步加强了中央对地方的控制?

(4)结合上述材料,谈谈从中你得到了怎样的认识?

材料一 秦王扫六合,虎视何雄哉!

材料二 嬴政二十六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相,一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。货币一统。

材料三 斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

(1)你认为秦王为什么能“扫六合”?

(2)秦朝大力推行加强中央集权的措施,当时在中央设“三公”,在地方设郡县。为巩固统一,在其他方面,采取了什么措施?

(3)“斩木为兵,揭竿为旗”指的是秦末农民起义,领导这次农民起义的两位领袖分别是谁?秦朝灭亡的根本原因是什么?

(4)你认为秦朝的兴与亡对以后历史的发展有什么影响?

【史料结合】

材料一:史载:秦王嬴政任用许多能干的人,如李斯、蒙恬、尉缭等。其中,尉缭是当时的军事家,当秦王嬴政发现这位出色的军事人才时,竟然放下国王的架子,“衣服食饮与缭同”,后来任命他统领军事。

(1)根据材料一,指出秦国能够完成统一大业的原因。

【角色扮演】

材料二:小明在历史剧中扮演完成统一后召开宫廷会议的秦王嬴政,其中一句台词是:“自今日起,朕称皇帝。为改变以前长度、容量、和重量不一的状况,以秦制为基础,统一①制度;今后凡买卖交易,统一使用②(货币);废除原六国的文字,以③为全国规范文字。”

(2)请将材料二①②③横线上的内容补充完整。

【画图学史】

材料三:下图,是一位教师讲授秦朝历史时的板书设计。

(3)根据下图,说明该板书反映的是什么制度。结合所学知识,指出这项制度中的哪一举措对后世影响最为深远。

【历史感悟】

材料四:西汉贾谊认为:“秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始……一夫作难而七庙隳(huī毁坏;崩毁),身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也”。

(4)根据材料四并结合所学,说说秦朝短暂而亡的根本原因是什么。

(5)根据上述材料,任选下列其中一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚,总结提升)

观点一:秦始皇为中华民族的统一作出了贡献

观点二:得民心者得天下,失民心者失天下

材料一 中华开国五千年,神州轩辕自古传。创造指南车,平定蚩尤乱。世界文明,惟有我先。

——孙中山

(1)材料一中的“轩辕”是指谁?后人对他的尊称是什么?

材料二 下图是1939年出土于河南省安阳市武官村一历史文物。该文物高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,重832.84千克;器厚立耳,折沿,腹部呈长方形,下承四柱足。其形制巨大,雄伟庄严,工艺精巧。

——摘编自百度百科

(2)材料二中的文物叫什么?该文物有着怎样的历史地位?

材料三 光绪二十五年(1899年),王懿荣因通晓医术在鹤年堂抓药时,买到一种叫龙骨的药材,对其上面的图形文字进行研究,并通过山东古董商人范维卿大量收购,……并将其断为商代。该发现轰动中外学术界,把汉字的历史推到公元前1700多年的殷商时代。

——摘编自百度百科

(3)材料三中的文字叫什么?其地位如何?

材料四 秦始皇命李斯等人制定了笔画规整的文字颁行全国,这使政令能够在全国各地顺利推行,也有利于文化的交流与发展。

——摘编自部编版《七年级·历史》上册

(4)材料四中“笔画规整的文字”叫什么?根据材料指出,这一措施的历史作用是什么?

| 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源 第1课 中国境内早期人类的代表———北京人 2 第2课 原始农耕生活 8 第3课 远古的传说 14 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革 第4课 夏商周的更替 20 第5课 青铜器与甲骨文 25 第6课 动荡的春秋时期 29 第7课 战国时期的社会变化 33 第8课 百家争鸣 38 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 第9课 秦统一中国 44 第10课 秦末农民大起义 50 |

(1)学习了“夏商周的更替”这一课后,有位同学制作了“夏商周的更替”年代尺,其中的空格处应填写( )

| A.商朝建立 | B.西周建立 | C.国人暴动 | D.西周灭亡 |

(3)“秦统一中国”主要讲述了秦朝的建立和巩固。请说出秦朝建立的时间。秦巩固统一的措施有哪些?试举3例。

(4)学习了该目录所涵盖的历史知识,你有什么收获呢?