| A.播种工具 | B.灌溉工具 | C.纺织工具 | D.交通工具 |

材料一

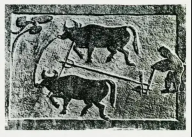

图1春秋战国时期的铁农具 图2 东汉牛耕画像石 图3《齐民要术》

(1)以下表述是从材料一信息中得出的,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料一信息所表达的意思,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”;材料一信息没有涉及的,请在答题卡对应题号后的括号内填“未涉及”。

A.以上三幅图片都是反映农耕文明的实物史料。

B.中国古代农业发展历史悠久。

C.铁犁牛耕推动了春秋战国的社会变革。

材料二 秦汉时期的长久统一为农业的快速发展提供了保障。秦、汉政府鼓励农民垦荒,调动了农民开发土地的积极性,而铁农具的使用和牛耕的推广,也使更大面积的土地开发成为可能。土壤耕作技术、水利灌溉技术、作物栽培技术、蚕桑培育技术都比前代有了明显的提高。此外,黄河流域出现了水稻的种植,麦、菽也在南方有了一定推广,单位粮食生产量较先秦时期也提高了3倍左右。黄河套区、河湟谷地、河西走廊、天山南部以及长江中下游等地区逐渐成为新的粮食产区。

——摘编自王双怀《关于秦汉农业的若干问题》

(2)根据材料二,概括指出秦汉时期农业快速发展的条件,并归纳秦汉时期农业快速发展的具体表现。

材料三 西晋末年,北方陷入了少数民族割据混战的局面,中原地区人民被迫四处流迁。而东晋的建立,为南迁百姓提供了一个庇护所。在南迁人民的影响下,南方农业的生产工具和耕作技术获得了较大的提高,使得南方自然条件的优越性得以体现。此外,麦、菽等北方农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度增加,长江流域成为重要的粮食产区,江南地区的经济地位也日益提高。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括魏晋南北朝江南地区成为重要粮食产区的原因。

(4)综上,谈谈你对我国古代农业发展的认识。

材料一 一组反映古代农耕的汉画像石拓片

|

|

|

山东金乡出土 | 四川德阳出土 | 陕西绥德出土 |

材料二 中国邮政分别于1956年和1999年发行有关画像石的特种邮票(部分)

|

|

1956(4-1)《井盐生产》 井盐生产在我国有悠久的历史,是西南地区古代重要的手工业之一。邮票展示出井盐的制作工艺,左下角四个人正在用滑车汲取盐卤,再通过卤管引入右边灶上的盐缸,另一个人在烧柴灶熬盐。山前有工人在搬运盐包;山后工人在猎取野兽,确保安全。 | 1999(6-2)《纺织》 邮票反映了古代纺织工艺的精髓。它生动地展示了络车(调丝)、纬车(摇纬)和织机(制锦)的操作,展示了汉代人对纺织技术的深刻理解和熟练运用。这枚邮票呈现了汉代妇女的辛勤劳动,勾勒出那个时代的风貌。 |

材料三 甘肃嘉峪关魏晋墓砖画,展现了北方游牧民族部分生活场景。

(1)根据材料一,指出其共同反映的耕作方式。列举汉代农业发展的新变化。

(2)根据材料二呈现的历史场景,自拟一个主题。结合所学知识,指出材料一和材料二所反映的内容之间的联系。

(3)根据材料三,指出北方游牧民族生活的变化及其历史背景。

| A.促进民族交融的加深 | B.体现民本思想的解放 |

| C.受到时代特征的影响 | D.说明审美理念成熟化 |

| A.休闲娱乐活动 | B.经济贸易往来 | C.文化体育活动 | D.农业生产活动 |

| A.播种 | B.灌溉 | C.插秧 | D.深耕土地 |

材料一 周口店遗址博物馆展示了北京猿人头盖骨化石模型、古人类用火遗迹以及“北京人”制作和使用的各种石制工具;展示了“山顶洞人”制作的骨针及装饰品“项链”,并讲述了距今3万年前的“山顶洞人”的生活。

(1)依据材料一,仿照示例,写出两件你熟悉的展品并对其进行简单介绍。

示例:展品:古人类用火遗迹

介绍:这反映出北京人已经会使用火。

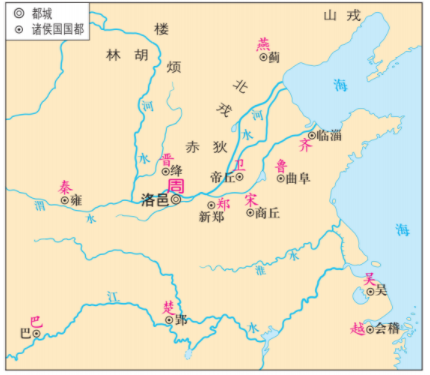

材料二 地图中蕴含丰富的历史信息。下侧是《春秋列国形势图》

(2)依据材料二,说出春秋时期北京地区的诸侯国及其国都名称。除此之外,再从地图中找出一条历史信息。

材料三 通州汉代路县故城遗址入选2022年“新时代百项考古新发现”。在路县故城遗址东汉水井中,通过植物考古发现了水稻。水稻的发现,说明了通州地区在东汉时期水网纵横、适宜种植水稻,从侧面解释了东汉时期“路县”改称为“潞县”的原因。

(3)依据材料三,说出路县故城遗址出土的文物及其研究价值。

材料四 以下是曹子西主编的《秦汉魏晋十六国北朝时期蓟城资料》的部分目录

| 十六国时期幽州蓟城的形势和变化 (一)西晋末年王浚在幽州的残暴统治和灭亡 (二)刘琨和鲜卑段匹碑的联盟 (三)羯族石氏(后赵)对幽州的统治 (四)鲜卑慕容氏(前燕)建都蓟城 (五)前秦统治幽州和苻洛、苻重之乱 (六)鲜卑慕容氏(后燕)再次统治幽州 (七)北魏占据幽州蓟城 |

(4)依据材料四,概括十六国时期幽州蓟城的形势。结合所学,分析其影响。

| A.手工业技术提高 | B.农业生产力提升 |

| C.劳动力严重不足 | D.耕地面积在扩大 |

| A.翻车 | B.曲辕犁 | C.耧车 | D.纺车 |

材料一 黄河流域的黄土地带是在干旱条件下形成的,其环境以干燥为主,而这一特点很适于粟类农作物生存。在西安半坡遗址中发现了粟(小米)的皮壳,其中一个地窖里有高达18厘米的腐朽的粟堆。根据考古发现和研究,当时的半坡居民已经学会先用火烧杂草,利用灰烬为土壤提供养分,然后播种作物。遗址中的一个陶罐里还发现有白菜或芥菜之类的菜籽,可能是当时人有意储藏,以备种植用。

——摘编自王玉哲《中华远古史》等

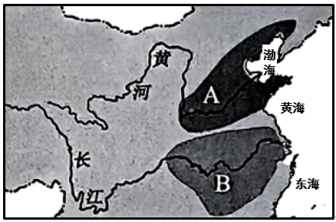

中国原始农业区域分布示意图

材料二

“中华文明探源工程”提出从考古发现中辨识进入文明社会的一些关键特征,其中包括:手工业技术取得显著进步,部分具有较高技术含量的手工业专业化,并被权贵阶层所掌控;社会贫富、贵贱分化日益严重,形成了掌握社会财富和权力的贵族阶层等。 | 陶寺都城遗址位于黄河中游,距今约4300—4000年,主要考古发现有:与制陶等手工业密切相关的遗址,陶器有盆、盘、罐等,还发现了迄今为止我国最早的复合范铸造铜器。城中有宫殿区、大型礼制建筑、手工业区、王陵区、也有简陋的半地穴式或窑洞式小屋等。在王墓中发现了比较完整的礼乐器,有陶鼓、石磬、陶埙、铜铃等。 ——整理自葛剑雄《黄河与中华文明》等 |

材料三 战国到西汉时期关中地区主要水利工程一览表

| 工程名称 | 修建时间 | 影响 |

| 郑国渠 | 公元前246年灌 | 溉关中四万余顷土地,既可抗旱又改善了盐碱地,使关中平原旱涝保收,增强了秦国的实力 |

| 漕渠 | 公元前129年 | 保障京师仓的粮食送到长安 |

| 龙首渠 | 公元前120年 | 能灌溉蒲城、大荔良田60万亩 |

| 六辅渠 | 公元前111年 | 灌溉郑国渠不及的地区 |

| 白渠 | 公元前95年 | “衣食(供应)京师,亿万之口” |

(1)依据材料一,指出上图中粟的种植区域;(写字母)并说出这一区域种植粟的条件。概括半坡居民在农耕方面取得的成就。

(2)依据材料二,判断陶寺古城是否进入文明社会;并说明理由。

(3)写出材料三中修建于公元前1世纪的水利工程名称。依据材料三并结合所学,概括这些水利工程的作用。