材料一:

| 位于四川成都平原西部的岷江上的都江堰...是全世界至今为止,年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益…… ——摘编自联合国第24届世界遗产委员会对都江堰的评价 |

材料二:秦汉时期以开始规划修建一些大型水利灌溉工程而著名,是中国历史上第一次灌溉发展的高潮时期。秦帝国成立后,非常重视水利,先后加固和修建郑国渠和灵渠,其中前者为灌溉工程。汉代统治者在不断维修前代水利工程的同时,还修建了引用泾水、渭水、洛水的灌区。引用渭水及其支流的有成国架、灵轵渠等,灌溉面积从几万亩到几十万亩不等。为应对匈奴的南下侵扰,汉武帝在黄河上游河套地区和河西走廊等地建立地方机构,移民屯田和发展水利灌溉工程。据统计,西汉末年全国人口已达到5767万,耕地为50600万亩。

——摘编自顾浩、陈茂山《古代中国的灌溉文明》

材料三:贯通东西的隋唐大运河通济渠段自西北方向的河南永城进入淮北市,往东南经过铁佛、百善、四铺三个乡镇流入宿州,全长41.5公里,沿线发现各类文化遗产点20多处。其中柳孜运河遗址、百善运河遗址河堤剖面、五铺大寺庙遗址、唐宋时期村庄聚落、宗教场所遗址、古战场遗址及古墓葬等,这些珍贵的运河文化遗产如珍珠般镶嵌在运河岸边的村镇田野中,丰富了淮北市境内隋唐大运河的内涵和申遗的价值比重。

——摘编自郭云修《情系大运河——大运河保护与中遗的前前后后》

(1)根据材料一,指出都江堰水利工程的特征。(照抄原文不得分)(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦汉时期水利滋溉工程快速发展的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,请你概括大运河申报世界文化遗产的理由。

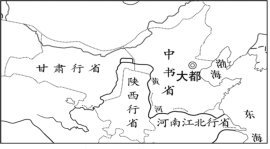

材料一:元代疆域辽阔,民族众多……行省在忽必烈时期能处置钱粮、户口、屯种、漕运等事务……成宗即位后,更是颁给行省长官虎符,使其统领本省军队,但各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院(职掌军权的中央机构)。没有中书省,枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。

——摘编自白钢主编《中国政治制度史》

材料二:中国古代各中央政府为了提高政权运转效率通常会减少地方行政层级,但自秦国推行郡县制以来,任何朝代的基层政区都是县,也从来没有被取消过。但为了解决管理幅员过大和军事问题又会设立监察区和军管区,这些非行政区最终演变为州、道、路、省等地方高层政区,使得地方行政层级变多。秦朝在郡政区实行行政,军事,监察三权分立,汉朝设置13州刺史,唐朝设道对地方派遣监察官员,宋朝设置互不统属的路,元朝实行行省制度,地方行政层级的变动无不是中央加强集权的创新。

——摘编自成军《中国古代地方行政层级嬗变及启示》

材料三:顾炎武认为:“封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上”“尊令长之秩。而予之以生财治人之权,罢监司之任,设世官之奖,行辟属之法”。这说明这个时期关于分封制与郡县制的争论已上升到一个新的高度,即从分权与集权的高度去认识分封制与郡县制。

——摘编自冯晖等《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料一分析行省制度的特点。从长远角度来看,行省制度对中国制度发展有何影响?(2)根据材料二归纳中国古代地方制度演变的特点。

(3)材料三中“封建之失”和“郡县之失”具体分别指的是什么?从整体发展来看,指出中国古代地方管理制度的发展趋势。

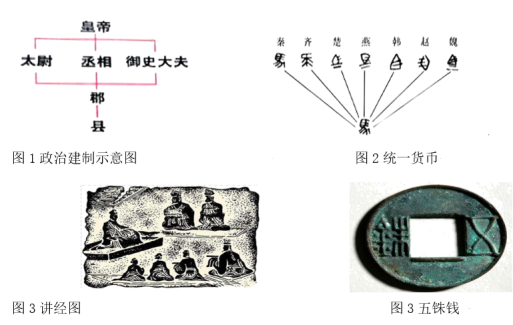

材料一 秦统一全国后,创立了大一统的中央集权制度,皇帝拥有至高无上的权威,并建立由中央直接管辖的郡县制,把政治、法律、军事、土地及赋役等制度推向全国。唐朝时期,先后设置安西都护府和北庭都护府,管辖西域的天山南北地区:唐玄宗封渤海国首领为渤海郡王、回纥首领为怀仁可汗、南诏首领为云南王。元朝建立后,在东北、西北、东南、西南等地区设置相应的管理机构,加强中央对这些地区的统治。清政府平定噶尔丹叛乱和大、小和卓叛乱,在西藏设置驻藏大臣,稳定和巩固边疆地区,进一步维护政治上的大一统。

——摘编自人教版《中国历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代是如何巩固“大一统”局面的?你认为古代“大一统”有哪些积极作用?材料二

| 宋代 | 元代 | |

| 政治 | 太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官……两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文臣659人,约占百分之九十一。 ——摘自《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》 |

元朝疆域图(局部) |

| 民族关系 |

| 元朝时,很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处。来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。 ——摘编自《中外历史纲要》 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋元在政治、民族关系方面的政策、措施或特点。

材料一

| 事在四方, 要在中央, 圣人执要, 四方来效。 |

| 解除禁军将领军权,设立三司,削 弱分割宰相的权力,设转运使将地 方财赋收归中央 |

|

战国思想家:A | 秦朝 | B朝 | 明朝 |

材料二 (见下页图)

|

|

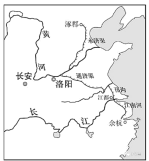

| 石渠南北引湘漓,分水塘深下作堤。 若是秦人多二纪,锦帆直是到天涯。 | 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。 若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。 |

材料三

论点(积极作用) | 论据 |

| 使汉代儒学得到重大发展,并从此成为后世历代封建王朝 的正统思想 | 汉武帝接受C的建议“罢黜百家,独尊儒术” |

论点(消极作用) | 论据 |

| 严重禁锢了思想,堵塞了言路,阻碍了科学文化的发展 | 明代 D ;清代的文字狱 |

(1)根据材料一并结合所学知识补充A、B 两处。从秦到明,君权、相权的关系最明显的变化是什么?

(2)秦隋两朝短暂的历史中留下了辉煌的水利工程,加强南北交通,巩固了对全国的统治。你同意这一观点吗?请根据材料二并结合所学知识阐明理由。

(3)上表是李明同学制作的中国古代思想文化的评价表格,请你将其补充完整,并指出李明所运用的评价方法。

材料一 中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——张岂之《中国历史十五讲》

(1)结合所学知识回答,材料一中“中国几千年来的政治制度”指的是什么制度?这个制度的首创者是谁?材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。

——翦伯赞《中国史十五讲》

(2)结合所学知识回答,材料二中汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”在政治和思想方面分别采取了什么措施?材料三 隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

(3)结合所学知识回答,材料三中唐朝“在制度和文化上”取得“突破性进展”的表现有哪些?(各写1点即可)材料四 边疆的发展与稳定关系到国家大局。中国古代边疆治理历经三个阶段,自秦汉时期初建规模,经隋唐、元、明王朝的充实完善,到清朝形成了完整的体系。中国历史发展进程充分证明,边疆对于中国这样一个统一多民族国家来说具有重要的地位。

——据马大正《不断深化中国古代边疆治理研究》

(4)中国在长期边疆治理实践的基础上,逐渐形成富有智慧的边疆治理方略以及各种因势而定的边疆治理方式。依据所学知识,以元朝和清朝前期对边疆的治理为例,用具体史实加以说明。(每个朝代各举一例即可)材料一 中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。

——翦伯赞《中国史十五讲》

材料三 隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料四 边疆的发展与稳定关系到国家大局。中国古代边疆治理历经三个阶段,自秦汉时期初建规模,经隋唐、元、明王朝的充实完善,到清朝形成了完整的体系。 中国历史发展进程充分证明,边疆对于中国这样一个统一多民族国家来说具有重要的地位。

——据马大正《不断深化中国古代边疆治理研究》

(1)结合所学知识回答,材料一中“中国几千年来的政治制度”指的是什么制度?这个制度的首创者是谁?(2)结合所学知识回答,材料二中汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”在政治和思想方面分别采取了什么措施?

(3)结合所学知识回答,材料三中唐朝“在制度和文化上”取得“突破性进展”的表现有哪些?

(4)中国在长期边疆治理实践的基础上,逐渐形成富有智慧的边疆治理方略以及各种因势而定的边疆治理方式。依据所学知识,以元朝和清朝前期对边疆的治理为例,用具体史实加以说明。(每个朝代各举一例即可)

材料一:他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国.将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任今,并向中央政府负责的官员。……公元前127年时,汉皇帝又下了一道法令,规定「嫡长子只可继承封地的一半。余下的封地分给其他子弟。于是,封地不断缩小,其重要性也不断下降,仅仅成为大地产。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:

海泥中挖出。船身残长24.2米,宽15米,分13个隔舱。舱与舱之间用木木板隔开,缝隙处用棡油灰和麻丝腻密,形成成一道不透水的隔壁。海船出土时,舱内遗物非常丰富、有香料、药材、木牌、钢钱、陶瓷器、竹木器等。

这是一艘卣宋远洋货船,1974年在泉州市后渚港

材料三:中国古代民族交融进程(部分)

| 朝代 | 内容 |

| 北魏 | 拓跋宏推行汉化改革,鲜卑人穿汉服、说汉语、改汉姓、与汉贵族联姻。 |

| 唐朝 | 文成公主入藏时带去了360卷经典、多种烹饪食物、各种花纹图案的锦缎、营造与工技著作60种、100种治病药方、各种谷物和芜菁种子等。 |

| 元朝 | 边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,1333年,元朝开科取士,在所取进士百人中,有蒙古、畏兀儿等民族50名,有58%的人的母亲为汉人,已婚者中有近70%的人娶汉人为妻。 |

——摘编自吕思勉《中国通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦、汉时期在地方分别采取了什么措施?(2)以上图文信息反映了中国古代商路的开辟、农业技术的革新、港口城市的繁荣。请写出对应的商路、农具名称。分析图3作为考古史料可用来研究南宋经济领域的哪些现象?

(3)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

材料一

材料二 就正面意义而言,“学而优则仕”和“科举制”在官吏的遴选和阶层的上升流动上,提供了相对公平的竞争和升迁的机会,打破了“上品无寒门,下品无士族"的旧有传统,促进了社会阶层的流动,也成为促使清官廉吏产生的重要因素……但是,从负面意义上讲,科举制所考的各科,仅限于诗赋经义等人文经典文化,并没有科学技术,而且“官本位”价值观的形成,使得科学技术很不受重视,难以登大雅之堂,严重阻碍了科学文化的发展和科学价值观的形成。

——摘自王震中《在传承和创新中建设中华文化》

(2)根据材料二并结合所学知识,哪一位皇帝统治时期科举制正式确立。谈一谈科举制带来怎样的影响。材料三 在中国长期的大一统历史中,元朝是由北方游牧民族在中原建立的第一个多民族融合的大一统中央集权王朝,而且把大一统国家治理模式推向了前所未有的新高峰。元朝基本上实现了对西藏、西域、云南和岭北等边疆地区的直接管辖,在全国范围内实施统一多民族国家政策。这是以往中原王朝难以企及的政治成就,也是元朝历史不同于前代的特殊性。

——摘自乌云高娃的《元朝统一多民族国家治理及启示》

(3)根据材料中三指出“北方游牧民族”是我国古代哪一民族?概括元朝历史不同于前代的特殊性表现在哪些方面?(4)综合以上材料,说一说制度建设与国家发展的关系。

材料一 中国发展模式的价值内核吸取了延续几千年的政治传统的经验。这种传统达到西方难以企及的历史高度:一是强大的中央集权国家,国家机器和军队由中央政府掌握;二是高度的行政管理体制,官员由公正、普遍的考试制度选拔,而非西方或中东那样由世袭或门第操纵;三是政治对人民负责,体现一定的“民本主义”。

——摘编自俞邃《“中国模式”之我见》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代政治发展模式的突出特点。

材料二 古希腊先哲曾质疑:人们在天性上热衷于实现自己的欲望,而不是率先考量公众的利益。绝大多数人不具有美德,他们追求的是有用性而不是善。启蒙思想家主张的“主权在民”“天赋人权”等学说,高扬了人权的旗帜;而市场经济、工业文明又打破了传统的生产方式和经济基础,于是现代民主应运而生。西式民主在对抗和取代独裁专制上,具有历史进步性……

——摘编自徐青民《西式民主的局限性》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西式民主制度形成的条件,并指出资本主义民主制度的确立有何意义。(3)通过对中外政治体制变化的研究,谈谈你对人类政治文明发展的认识。

材料一 我国境内出土的原始居民文物

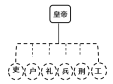

材料二 “文化整合”是文化变为整体的或完全的过程,秦汉帝国正是春秋战国以来中国文化不断整合的结果。在春秋战国时期,追求国家统一、整合多元文化,还只是哲人的思想和社会趋势,这种思想与社会趋势到秦汉方变成制度性实现。如秦朝实施了一系列强化国家统一的政治变革。

——摘编自冯天瑜、杨华、任放《中国文化史》

材料三 魏晋南北朝时期,北族王朝在入主中原的过程中,完全断绝了与其原居地之间的联系。这种断绝意味着,这些王朝不得不更多地依赖于被征服地的本土资源,也就是汉文化的资源,来维持自己的统治。在有些时候,甚至他们与汉族之间的族类界限也变得有点模糊了。

——摘编自姚大力《追寻“我们”的根源——中国历史上的民族与国家意识》

材料四 “东学西渐”是指古代中国文化向西传播的过程,公元16、17世纪以前的欧洲在文明的发展中与中国有比较大的差距,而他们向中国文明的学习与近代中国人学习西方文明的顺序是相似的,即先从科学技术开始,从而推动欧洲社会的变革。

——摘编自《“东学西渐”与“西学东渐”之分》

(1)据所学知识,指出材料一中的文物所处的人类历史早期时代,并据图片概括中华文明的起源及发展具有什么特征?(2)据材料二、指出春秋战国时期“哲人的思想和社会趋势”是什么?并结合所学知识,指出秦朝通过哪项政治变革实现了“制度性”的转变。

(3)据材料三并结合史实,说明这一时期,“这些王族不得不更多地依赖”“汉文化的资源”“来维持自己的统治”,并从民族关系的角度简要概述其历史意义。

(4)据材料四并结合所学,以宋朝为例,说明“东学西渐”是“先从科学技术开始”并“推动欧洲社会的变革”。

(5)综合上述材料,你认为应该怎样做才能铸牢“中华民族共同体意识”?