| A.宋朝的鱼米之乡与清朝农村经济发展 | B.清朝的北人南迁与农村经济发展 |

| C.宋朝的鱼米之乡与清朝大都会的繁盛 | D.清朝的北人南迁与大都会的繁盛 |

材料一 从东西角度看,中华大地是由湿润的东部或东南部和干旱的西部或西北部构成。东部是农业区,人口稠密。西部基本上是草原牧区,间以小块河谷及绿洲农耕,地广人稀。西部面积约占中国总面积的60%,人口却从未超出中国总人口的10%。虽然如此,中国的西部是中西交通的枢纽地带,又是游牧民族的大舞台。因而在中华民族历史上并不因人口稀少而失去其重要性。

——摘自于陈连开《万里长城说》

材料二 宋元明清时期处于封建社会后期。从全国的范围来讲,这个时期的社会经济有了很大的发展,而南方长江流域发展得更快,水平也逐渐超过了长期领先的黄河流域。从政治和军事方面来说,这个阶段的阶级斗争和民族斗争使中原地区比南方经受了更多的摧残。

——摘编自李之勤《漫谈宋元明清时期的西安》

请回答:(1)据材料一、概括中国人口分布的特点。结合所学,举例说明中国的西部是中西交通的枢纽地带。

(2)据材料二、指出古代中国经济格局的变化及其主要原因。

(3)综上所述,请你为当今西部地区的经济发展提供一条建议并说明理由。

材料一:唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》、统编初中历史教科书等

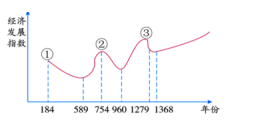

材料二:中国古代经济发展趋势图

——根据付筑夫《中国经济史论丛》整理

材料三:自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)、马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

(1)据材料一概括以下历史信息:历代统治者对经济发展的态度、结果。(2)据材料二图表做如下历史解释:指出②处是我国古代哪一盛世局面,说明具体表现情况;③时期经济发展的史实表现。

(3)据材料三总结下列历史认识:分析新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系。综合上述材料,概括影响封建经济发展的要素。就改善民生问题提出合理建议。

材料一 两汉至唐朝,中国的对外交通以陆上丝绸之路为主。入宋以后,特别是南宋,发生了划时代的变化——以海上丝绸之路为主了。元代又开创了对外交通的新局面,达到了“古代中西交通史之极”的地步……。

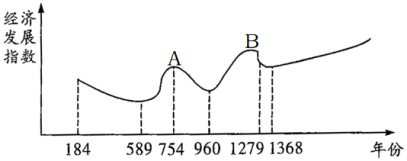

材料二 中国古代经济发展趋势图

(2)材料二A段的最高峰处于中国古代哪一盛世局面?结合所学,写出这一时期改进耕作效率的先进工具名称。B段商业繁荣发展,四川地区出现哪一新型货币?从A到B我国的经济格局发生了怎样的变动?

(3)综上所述,概述政治、经济与对外交往的关系,并结合材料加以说明。

材料一 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。

材料二 南宋时期的经济繁荣与市场发展在江南水乡创造了一个商业奇迹。优越的地理条件、发展的商业活动、繁荣的市场、便捷的水运以及文化的繁荣,共同促成了江南水乡商业奇迹的形成。南宋时期的经济繁荣和市场发展对中国历史和现代社会的经济繁荣有着深远的影响。

(1)根据材料一,概括唐文化的特点。结合所学知识,举出一例唐朝中外交流典型事例。(2)结合所学知识,从材料二中提取信息,自拟标题并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分。)

| A.商业贸易的繁荣 | B.达官贵人的需要 | C.经济重心的南移 | D.都市生活的繁华 |

| A.宋朝 | B.元朝 | C.明朝 | D.清朝 |

材料一 大业元年,更令开导,名通济渠。西通河洛,南达江淮。炀帝巡幸,每泛舟而往江都焉。其交、广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅,往来不绝。

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

材料三

材料四 开宝四年(971年),宋太祖赵匡胤“置市舶司于广州……”据考古东起日本,南到印尼,西到东非,甚至在非洲内陆的津巴布韦都有宋代瓷器的发现……

材料五 如表

| 朝代 | 项目 | 南方诸路 | 北方诸路 | 南北比例 |

| 北宋(1045年) | 赋税(贯) | 35811000 | 45095000 | 约44:56 |

| 南宋(1196年) | 赋税(贯) | 60000000 | 14319000 | 约81:19 |

(2)材料二描绘了唐朝历史上的哪一盛世局面?该盛世的出现是在哪位皇帝统治时期?

(3)根据材料三、分别指出图1、图2生产工具名称;说出它们使用的共同领域。

(4)根据材料四回答,宋朝管理海外贸易的机构是什么?

(5)材料五中的表格反映了什么经济现象?据材料可知这种现象完成是在什么时候?

(6)综合上述材料并结合所学请你说一说影响我国古代经济发展的原因有哪些。

(1)755年爆发的陈桥兵变持续8年之久,使唐朝国势由盛转衰。

(2)从唐朝中期开始的经济重心南移,到北宋时最后完成。

(3)唐朝以来,各民族交融,长期杂居相处,开始形成一个新的民族——藏族。

(4)唐朝是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝。

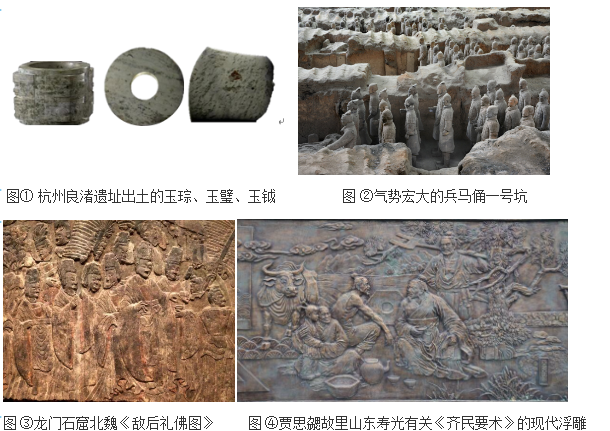

活动一【看图学史】

中华文明在文化交流中的体现是:

中华文明在农业发展中的体现是:

中华文明在军事强大中的体现是:

中华文明分布在南方的实物史料是:

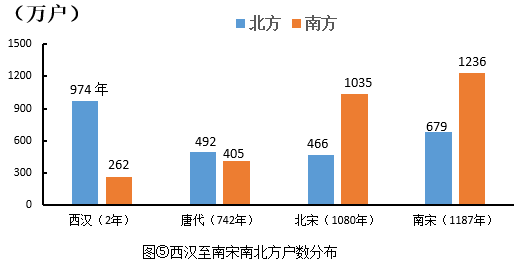

活动二【数字析史】

活动三

【文献证史】

| 文献一 方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。水浮多荡摇。指爪及碗唇上皆可为之,运转尤速,但坚滑易坠,不若缕悬为最善。其法取新矿中独茧缕,以芥子许蜡缀于针腰,无风处悬之,则针常指南。 ---[宋]沈括《梦溪笔谈》卷二十四《杂志》 文献二(开宝)四年,置市舶司于广州,后又于杭、明州置司。凡大食、古逻、阁婆、占城、勃泥、麻逸、三佛齐诸蕃并通货易,以金银、缗钱、铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀象、珊瑚、琥珀、珠琳、镔铁、玳瑁、玛瑙、车渠、水精、蕃布、乌横、苏木等物。 ——[元]脱脱等《宋史》卷一百八十六《食货志》下八 |

(3)指出活动三中文献一的发明名称?并分析文献一反映的历史现象与文献二反映的历史现象之间内在联系。

(4)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主题。