| A.开始出现铁犁牛耕 | B.曲辕犁和筒车的使用 |

| C.中国经济重心南移 | D.全国商业网络的形成 |

| A.经济重心南移 | B.对外贸易发展 |

| C.城市经济繁荣 | D.民族交融加强 |

阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 宋元科技成就

| 事件 | 影响 |

| A______经丝绸之路传到波斯,后经蒙古人西征等途径传入欧洲 | 对人类文明的发展产生了重大影响 |

| 阿拉伯商人把B______传到阿拉伯国家,后又传到欧洲 | 大大促进了世界远洋航海技术发展 |

| 阿拉伯人把中国发明的C______和火器传入欧洲 | 推动了欧洲社会的变革 |

——摘编自统编教材《中国历史》七年级下册历史教科书第13课

材料二 中国古代农业发达地区早期主要是在北方黄河流域。唐宋开始流行移栽插秧和套作、间作,普遍发展到一年两熟——二作制。唐代南方“江东犁”和宋代“犁刀”“铁搭”的发明与推广,解决了南方土地垦耕困难问题。宋代,耐旱早熟高产的“占城稻”、“黄樛稻”的推广,对于南方水稻生产带来较大的影响,长江流域强势崛起。

——摘编自姜锡东《宋代生产力的发展水平》

材料三 隋至清期间GDP总量与科技发现总量的变化

| 时间断面 | 隋朝 | 唐朝 | 宋朝 | 元朝 | 明朝 | 清朝 |

| GDP总量(10亿) | 31.1 | 45.6 | 75.6 | 60.0 | 61.8 | 228.6 |

| 科技发现总量 | 4 | 18 | 48 | 15 | 24 | 60 |

——摘编自朱永俊,赵晓春《我国古代科技与经济关系定量研究》

(1)根据所学知识在材料一中A、B、C三处填上宋元时期外传的三大发明将句子补充完整。(2)根据材料二,概括唐宋时期农业生产技术发展的主要表现,并指出这些技术对我国古代经济格局产生的重大影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,请举出隋至清某一历史时期手工业领域一例,说明其对当时社会经济的影响。

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户数比例 | 人口(户) | 占全国户数比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐朝 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 南宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

| A.北方经济逐步衰落 | B.商品经济不断繁荣 |

| C.经济重心不断南移 | D.市民阶层的壮大 |

材料一 敦煌壁画

材料二 汉、唐、两宋南方海上丝绸之路比较衰

| 内容项目 | 汉代 | 唐代 | 两宋 |

路线 | 从今天广东出发,可达东南亚和南亚。 | 从泉州和广州等地南 下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海、可与大食(阿拉伯帝国)相用通。 | 从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚、通今波斯湾、红海至欧洲 ,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。 |

| 管理 | 汉在徐闻县南七里(今广东徐闰县)置左右候官 | 唐玄宗在广州设市舶司后。几乎包揽了全部的内海贸易。 | 先后在广州、泉州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市铂条或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。 |

材料三 可以说中国“一带一路”的构想堪称人类历史上第二次地理大发现,它的最大历交意义在于它又将地球翻转了过来,今我们看到了已经沉睡了500年的欧亚大陆,更重要的是,中国又回到了最显眼的地方。

——中国日报网

(1)如上图反映的是汉武帝时期的什么场景?(2)此次活动的主观目的和客观作用分别是什么?

(3)从汉至两宋,我国古代政府对“海上丝绸之路”的管理越来越规范,作用也越来越大,就当时经济发展趋势而言,最主要的原因是什么?

(4)衔接陆上丝绸之路和海上丝绸之路的纽带是什么?

(5)15、16世纪,欧洲人开启了人类历史历史上第一次地理大发现,他们有哪些精神值得我们学习?

(6)结合上述材料和所学习的知识,你认为中国实施“一带一路”战略有哪些有利条件?

| A.科举制度推动文化繁荣 | B.地域差异丰富文化类型 |

| C.经济发展带动文化进步 | D.民族融合利于文化交流 |

材料一 下面是魏晋南北朝绘画地理分布图(局部)。

——摘编自赵振宇《魏晋南北朝绘画地理格局研究》

材料二 汉末中原动乱,地处丝绸之路要道的河西走廊等地区的军民,却因为战事鲜及而享受着相对平静的生活。关内的战乱导致移民涌入,将农桑技术与先进的中原文化带入这一地区。《后汉书·孔奋传》记载:“时天下扰乱,唯河西独安,而姑臧(今甘肃武威)称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄至丰积。”陈寅恪指出:“西晋永嘉之乱,中原魏晋以降之文化转移保存于凉州(主要指今甘肃一带)一隅。”

——摘编自朱浒《传承与分立:魏晋南北朝墓室壁画中所见胡人形象》

材料三 “西厢瓷”因瓷器上的装饰图画样式取材于元朝杂剧《西厢记》而得名。逮至明末崇祯,“西厢瓷”才大量涌现,到清康、雍两朝呈一个极盛的态势。其人物刻画受到外籍宫廷院画家绘画技法影响,五官和服饰刻画分明,较为写实,有的还添加了有异域风情的纹样装饰。其表现形式有一器绘一图、一器绘多图等。明清时期,“西厢瓷”随着中国瓷器的外销而传入欧洲,成为西方瓷厂模仿的范本。《西厢记》故事也随着瓷器的销售在欧洲传播开来。

——摘编自简圣宇、华雪《瓷器上的戏曲图式—以明清时期西厢题材的外销瓷为例》

材料四 (唐代诗人总计2712人)(宋代词人总计9215人)

(2)根据材料三并结合所学知识,概括“西厢瓷”畅销欧洲的影响。

(3)比较材料四中的两幅地图,指出唐宋诗人(词人)分布发生的变化。结合所学知识分析引起这一变化的经济原因。

材料一:西晋永嘉年间的“八王之乱”迫使北方人大规模向南方迁移,史称“永嘉之乱”……幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅(率)过江淮。百年间南渡人口已达95万,占当时南方人口总数的约18%。南朝宋武帝刘裕“务农重织”,从而呈现出“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足”的局面,史称“元嘉之治”。

——白寿彝《中国通史》

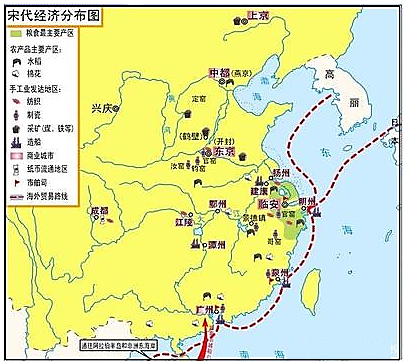

材料二:宋代经济分布图

材料三:乾隆二十二年,清廷重新实行更为严苛的对外贸易限制政策,封闭了江、浙、闽 海关,只留粤海关一口通商,广州(十三行)成了仅留的对外通商口岸。但腐朽的社会和远远落后于世界的经济状态,即使是紧闭大门,也在鸦片战争前早已成半开的破门了。

——摘自范文澜《中国通史简编》

(1)根据材料,总结南方经济得以发展的原因。(2)结合地图和所学知识,举出一项宋代商业发展成就。宋代经济发展对中国古代经济格局产生了怎样的影响?

(3)根据材料,清代实行的对外贸易政策是什么?结合所学,以史实说明在“腐朽的社会和远远落后于世界的经济状态下,中国的大门在鸦片战争前早已成半开的破门了”?

材料一 中国古代(西汉一清)人口分布变化情况

时间 | 西汉2 年 | 西晋 280年 | 唐 742年 | 南宋 1208年 | 叨 1460年 | 清 1820年 |

南方地区人口占比 | 24.04% | 48.11% | 44.24% | 53.98% | 58.33% | 65.97% |

(注“南方地区”是指淮河-秦岭-西藏自治区北界一线南侧地区)

——摘编自龚胜生等《两千年来中国经济重心变迁的量化分析》

材料二

材料三 我国古代农学始终遵循天人合一的指导思想,把“天时、地利、人和”作为发展农业的准则。这种把自然与社会看为一个统一整体、把农业生产与大自然协调发展的观点以及尊重自然、重视生态环境的观点,无疑是正确的,闪耀着极其光辉的思想,应当继承发扬,助推生态文明建设。——中国农业博物馆《五千年农耕的智慧》

(1)根据材料一,指出中国古代人口分布变化的总体趋势。结合所学知识,试从经济的角度,说明引起这一趋势出现的原因。(2)根据所学知识,补充完善材料二中A、B的内容。并比较材料二中两本农业著作的记载,指出二者的相似之处。

(3)根据材料三,概括指出中国古代农耕的智慧。据此,请为发展现代农业提一条合理化的建议。

材料一 秦始皇初并天下,就徙各地豪杰和富有的人家于都城咸阳,这一下就徙了12万户。接着又南征北伐,南取陆梁地为桂林、象郡、南海,迁徙有罪的人50万,南戍五岭,和越民杂处。又北伐匈奴,悉收河南地,筑44县,并迁徙有罪的人到那里去居住。

——摘编自史念海《我国历史上人口的迁徙》

材料二 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早。由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

材料三 中国古代有三次大的人口迁徙,第一次是南北朝时期的“永嘉南迁”,第二次是唐朝时的“安史之乱”,第三次是“靖康之变”。这几次南迁带给中国历史的影响不只是人口重心的变化,更导致了文化和经济重心的变化。优秀的北方人去到南方,不仅带去了优秀的文化,而且将那块未开化的地方变成了经济的重心,直到今日还处于中国经济的领先地位。

——摘编自刘建军《中国古代政治制度十六讲》

(1)据材料一并结合所学,概括秦朝时期人口迁徙的目的。(2)据材料二并结合所学,分析人口迁移的原因。

(3)据材料三并结合所学,分析人口迁徙带来的影响。