材料一:通常把大气中二氧化碳减少的过程称为“汇效应”,大气中二氧化碳增多的过程称为“源效应”,海洋碳库和地质碳库是参与大气碳循环的两个重要部分。海洋碳汇主要包括生物固碳、溶解固碳和物理化学固碳。

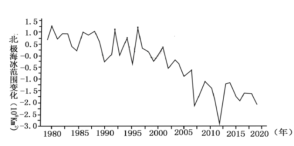

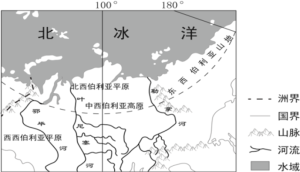

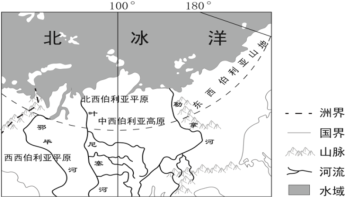

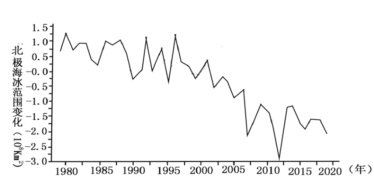

材料二:北极地区是全球碳循环研究的热点区域。近年来,全球变暖已经对北极地区的大气、地形、水圈、生物和土壤等产生了深刻影响,不仅改变了北极地区的碳循环过程,同时导致了自然环境的变化。全球变暖对北极地区的汇效应和源效应是一把双刃剑。图示分别为北极地区局部和北极海冰变化趋势。

材料三:北极地区是全球变化响应最敏感的区域,北极地区地表气温的增暖速度是全球平均的2-3倍,称之为北极放大效应。研究表明这与下垫面、大气热力作用及海气相互作用等因素密切相关。

(2)说明入海径流量增大对北冰洋海水性质可能产生的影响。

(3)从海—气相互作用和大气受热过程角度,分析北极放大效应的原因。

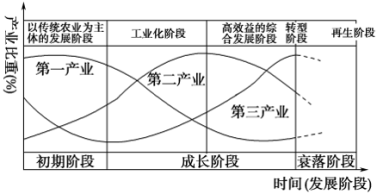

2 . 区域的发展一般可分为四个阶段,初期阶段主要表现为以传统农业为主体,成长阶段可分工业化阶段和高效益的综合发展阶段。结合下图,完成下面小题。

| A.第二产业所占的比重迅速上升,第三产业表现出加速发展的趋势 |

| B.传统农业占有较大的比重,工业化处于起步阶段 |

| C.工业化起步是源于本阶段的科技的创新 |

| D.人地关系的不协调已表现得比较明显 |

| A.A→B→C | B.C→B→A | C.C→A→B | D.B→A→C |

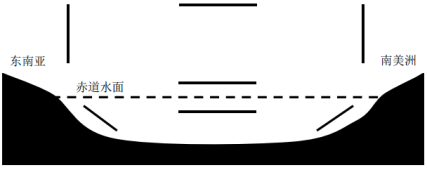

沃克环流是赤道海洋表面因水温的东西向差异而产生的一种纬圈热力环流。国家气候中心最新监测显示:自2023年5月赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态以来,关键海区指数呈现出快速持续增暖趋势,根据预测,此次厄尔尼诺事件将持续到2024年春季,或成为1850年以来最暖的年份。

(1)在图中用箭头表示正常年份赤道太平洋海水及其上方大气的运动方向。

(2)简述沃克环流的形成过程。

(3)从海——气相互作用角度,分析2023年厄尔尼诺事件对赤道附近太平洋东、西部造成的气象灾害。

材料一:国家气候中心最新监测显示:自2023年5月赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态以来,关键海区指数呈现出快速持续增暖趋势,根据预测,此次厄尔尼诺事件将持续到2024年春季,或成为1850年以来最暖的年份。

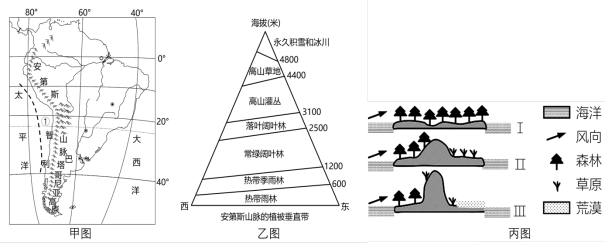

材料二:安第斯山脉属于科迪勒拉山系,位于南美洲的西岸,从北到南全长8900余千米,是世界上最长的山脉,素有“南美洲脊梁”之称。山脉有许多海拔6000米以上、山顶终年积雪的高峰。甲图为安第斯山脉分布图,图中虚线①表示南美洲西海岸一南北走向的洋流,该洋流北侧分布有世界上著名的渔场,渔业易受极端天气现象的影响,乙图为某纬度安第斯山垂直带谱分布图,丙图为南美洲南部(45°S附近)地理环境形成和演变过程示意图。

(2)结合丙图,运用自然环境的整体性原理,描述该地地理环境的演变过程。

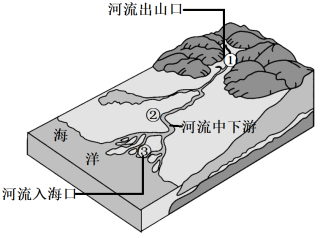

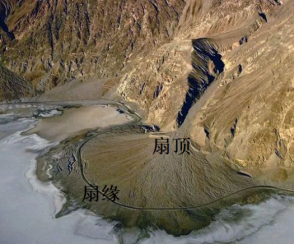

河流地貌指河流作用于地球表面所形成的各种侵蚀、堆积形态的总称。包括沟谷、侵蚀平原等河流侵蚀地貌和冲积平原、三角洲等河流堆积地貌。研究河流地貌,掌握河流的演变过程,预测河流的变化趋势,对水利、交通、工农业生产和城镇建设,都具有重要意义。下面左图为河流流域地貌示意图,右图为某地貌景观图。

(2)说出③处容易形成的地貌的名称及成因。

(3)指出右图景观地貌在左图中的位置(数字序号),并描述该地貌的形态和从扇顶到扇缘地貌特点的变化。

冰点是指水的凝固点,当水中含有杂质时,冰点会降低,海水的冰点低于淡水。漂浮在海面的海冰和冰山是海洋航行中常见的威胁,大型冰山寿命可达数十年。与北极相比,我国南极科考船更容易遭遇极地东风导致的天气突变进而被海冰围困的险境。随着气候变暖,北极海冰基本呈减少趋势,但南极海冰规模在2016年以前一度略有增长。下图示意南极海域海冰面积变化(下左图)及冰山的形成过程(下右图)。2022年10月,中国第39次南极科考队分别乘坐“雪龙”号和我国自主研发的“雪龙2”号科考船从上海出发,围绕南大洋重点海域对全球气候变化的响应与反馈等重大科学问题进行调查研究,历时163天,行程6万余海里顺利完成各项任务。“雪龙”号于2023年4月3日,“雪龙2”号于2023年4月6日凯旋返回上海国内基地码头,标志着中国第39次科学考察圆满完成。

(1)与北极相比,分析南极海域冰山一般更难融化的原因。

(2)说明我国南极科考船在南极海域考察经常遭遇险境的原因。

(3)推测2016年以前南、北极海冰变化差异的原因。

(4)结合中国第39次南极科考任务,从以下角度任选其一发表你的感想。

感想①:围绕海一气相互作用说明南大洋对稳定全球气候的意义。

感想②:南大洋高纬海域海冰融化与气候变暖的关系。

感想③:南大洋漂浮的大量冰山对人类造成的影响。

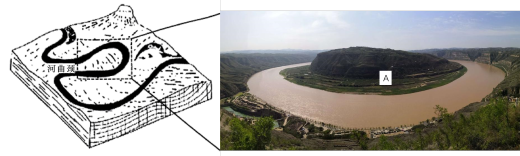

河曲是指近似环形的、形如蛇行的弯曲河段,多见于河流的中下游平坦地区。当河床坡度减小后,河流的侧蚀作用增强,致使河道发生弯曲。延川县内的黄河蛇曲是目前我国干流河道蛇曲中规模最大、最密集的蛇曲群。该地黄河嵌入式蛇曲的发育与河流的侵蚀方式、地壳升降运动、河岸岩性等密切相关。下图为延川黄河嵌入式蛇曲(河流沿峡谷穿行流淌。河道形态恰似“Q”字形。犹如嵌于山岩之间)河段及其景观图,图示河曲颈又称蛇曲颈。

(1)从内外力作用角度,分析延川黄河嵌入式蛇曲的形成过程。

(2)蛇曲A举新建了一个村落,分析其选址的合理性。

(3)随着地壳运动逐渐趋稳,推测图示蛇曲河段的未来发育趋势。

材料一:通常把大气中二氧化碳减少的过程称为“汇效应”,大气中二氧化碳增多的过程称为“源效应”,海洋碳库和地质碳库是参与大气碳循环的两个重要部分。海洋碳汇主要包括生物固碳、溶解固碳和物理化学固碳。

材料二:北极地区是全球碳循环研究的热点区域。近年来,全球变暖已经对北极地区的大气、地形、水圈、生物和土壤等产生了深刻影响,不仅改变了北极地区的碳循环过程,同时导致了自然环境的变化。全球变暖对北极地区的汇效应和源效应是一把双刃剑。图示分别为北极地区局部和北极海冰变化趋势。

材料三:北极地区是全球变化响应最敏感的区域,北极地区地表气温的增暖速度是全球平均的2-3倍,称之为北极放大效应。研究表明这与下垫面、大气热力作用及海气相互作用等因素密切相关。

(2)结合碳循环原理,说明“全球变暖对北极地区的源效应和汇效应是一把双刃剑”论断的依据。

(3)说明入海径流量增大对北冰洋海水性质可能产生的影响。

(4)从海—气相互作用和大气受热过程角度,分析北极放大效应的原因。

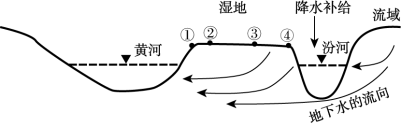

汾河沿岸城市众多,生活和生产排污量大。汾河入黄口湿地是黄河中游受汾河、黄河共同作用影响的狭长形三角洲湿地。该区域为暖温带大陆性季风气候,降水集中在夏季。近年来,汾河入黄口湿地有退化趋势。下图示意汾河入黄口湿地降水、地表水、地下水转化关系。

(1)指出图中①②③④入黄口湿地中地下水水质最差地点,并说明判断理由。

(2)简述入黄口湿地中各种水体参与水循环的过程。

(3)简析近年来入黄口湿地退化对黄河干流产生的不利影响。

材料一下图为我国西藏林芝地区等高线图及丹娘沙丘景观图。

材料二丹娘沙丘,位于西藏米林县丹娘乡境内,丹娘沙丘位于雅鲁藏布江北岸山麓,高约百米、由风力堆积形成的沙丘,该沙丘有逐年“长高”的趋势。该地区年降水量约640毫米,4~9月份降雨丰富,占全年八九成,10~次年3月气候干旱,多大风天气,大风经过江面容易形成涡旋上升气流。河谷阶地和沙洲上植被稀少。雅鲁藏布江水位季节变化大。

(1)简述丹娘沙丘所在河段的河谷特征。

(2)简要说明丹娘沙丘形成的过程。

(3)简述图中318国道总体分布特点及原因。