1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一17世纪初,荷兰的东印度公司最早从事茶叶贸易。18世纪末,输入荷兰,英国和法国的中国茶,除本国消费外,还流通到两北欧与美洲殖民地。有的城市还形成了国际茶叶市场。……1760~1833年间,输入英国的中国茶叶价值,由180多万两增至560多万两白银,茶叶占中国出口总值的比例一般在80%以上。18世纪后英国东印度公司逐步垄断了中英茶叶贸易,从1815年起,公司每年在茶叶贸易中的获利都在100万英镑以上,占其商业总利润的90%。

——摘编自周重林《茶叶战争》

材料二19世纪40年代以前,中国茶叶一直独占世界市场。1835年,英国人罗伯特·福瑞首沈将中国茶盗取到印度,此后印度茶园面积不断扩大。……1872年,杰克逊制成第一台揉茶机;1877年,维尔·大卫发明了墙炒机;19世纪来,印度实现制茶各个环节的机械化。……另外,美国规定进口印度茶是零关税,而进口中国茶需缴纳35%的关税。1889年。输入英国的印度茶首次超过中国茶。

——摘编自周重林、太俊林《茶叶战争》

材料三表5

| 年份 | 1953 | 1976 | 1985 | 2002 |

| 茶叶产量(吨) | 1287 | 1786 | 3600 | 16178 |

| 茶叶产值(万元) | 123.55 | 285.76 | 1029.7 | 27955 |

| 种植面积(万亩) | 12.54 | 14 | 21.48 | 40 |

——摘编自章红《新中国成立后湖北恩施州茶叶经济发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国茶叶在18世纪世界贸易中发挥的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪英国茶叶贸易的变化并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出新中国成立以来湖北恩施茶叶生产的变化趋势,并分析变化产生的背景。

请回答: (1)简要说明中国半殖民地半封建社会开始、加深、形成的过程。

材料二1919年以来,中国外交呈现出10年一小变、30年一大变30年一大变的周期性变化。每隔30年左右为一个大周期,迄今已经历了三个周期,这三个周期的起点分别为1919年、1949年和1979年。在每个周期,中国的外交政策都会出现战略性调整。中国外交的这种周期性变化是中国与国际上其他力量实力对比的变化以及国内形势与国际局势联动的必然结果。

——摘编自刘胜湘《中国外交周期与外交转型》

(2)根据材料二并结合所学知识,简要指出第二、三周期中国的外交政策是什么,并从国内形势和国际局势两个角度分别说明这两个周期进行外交政策调整的背景。

材料三 亨廷顿(在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书)明确指出,冷战结束后,他要寻找一种新的范式去取代已经过时的冷战范式,认为主导人类引发冲突的根源不再是政治因素或者经济因素,而将是文化上的差异,是不同文明之间的矛盾。亨廷顿的文明观的政治倾向十分明显,这从他向美国政府提出的建议中就可以一览无遗;限制儒教国家和伊斯兰国家扩大军事力量……而我们认为,显示地缘正值表明:文明并不是一个有效的单位。国家仍然是划分世界的基本尺度,正像冷战时期的世界并以意识形态的阵营为基本政治单位那样。

——摘编自方永刚、唐复全《大国逐鹿:新地缘政治》

(3)根据材料三,提炼出关于冷战后导致世界冲突的根源有哪些观点?并试以史实论证材料三作者的观点。

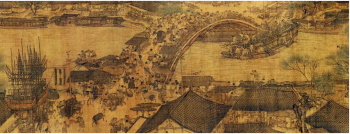

材料一

《清明上河图》局部(宋)张择端

(1)有学者认为“宋文化明显的具有务实性、普及性等特点”。结合所学知识,试从文学、艺术角度举例说明此观点,并分析宋代具有这些特点的原因。

材料二 乾隆时期调动巨大的人力和物力编纂了大型丛书《四库全书》,全书几乎囊括了清中叶以前所有重要的文献典籍,具有“源流之大备”及“回归”的特质。……清政府在修书的同时,也对古代文化典籍进行了大规模的、有目的的删削与篡改,对图书的禁毁确实是严厉的。

——楼宇烈《中华文明史》

(2)根据材料二概括清朝文化的时代特点,并分析其影响。

材料三 中国文字,论其字形,则非拼音而为象形之末流,不便于识,不便于写;论其字义,则意义含糊,文法极不精密:论其在今日学问上之应用,则新理新事新物之名词,一无所有:论其过去之历史,则千分之九百九十九为记载孔门学说及道教妖言之记号。此种文字,断断不能适用于二十世纪之新时代……欲使中国不亡,欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学、灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。中国文字,迟早必废。而循之进化公例恐终无可逃。

——摘编自陈独秀、钱玄同言论《新青年》(1918年)

(3)根据材料三结合所学知识,归纳钱玄同、陈独秀的共同主张,并简要予以评析。

4 . 阅读材料,回答问题。

材料一九品中正制度……其创始的用意在谨慎选才……但末流所及,仍为权门所把持……权贵子弟依恃家庭地位,经济势力及社会关系,本易获取声名,膺列上品;而若干不肖中正更逢迎权贵,徇私舞弊……这制度演变到最后,终于造成“上品无寒门,下品无士族”的局面。

隋文帝于开皇中取消九品中正制。

——邹纪万《魏晋南北朝史》

材料二贞观初放榜日,上私幸端门,见进士于榜下缓行而出,喜谓侍臣曰:“天下英雄,入吾彀中矣!

——王定保《唐摭言》

进士科始盛于高宗时,至玄宗开元以后,益为社会所尊崇。由于参加的士人,不拘资格,因此成为平民的进身之阶,开元以前,朝中名士,杂出他途者尚多。开元以后,进士出身者占十之七八,玄宗时,进士考试始尚诗赋。

——摘编自傅乐成《隋唐五代史》

材料三:假设你是清政府的一名决策者,1901年需要做出一项重要的决定——是否废除科举制。下表中所列因素供你决策时参考:

| 朝廷尊崇儒家思想,以仁义礼孝等思想治天下和教育臣民 |

| 科举以“四书五经”为主要考察范围,以八股文为样式 |

| 全国有几百万人自儿童时代就开始学习科举技能,以此为人生目标 |

| 近千年来,科举是选拔官员的主要方式 |

| “新政”开始推行 |

| 各地纷纷创办新式学堂,但招生困难 |

(1)概述九品中正制的基本内容,依据材料一分析其被取消的原因。

(2)依据材料二指出进士科的设立对唐代的影响。

(3)依据材料三所列因素,在是否废除科举制的问题上你会做出怎样的决策?理由是什么?

5 . 材料一 熙宁二年,罢诗赋明经诸科,以经义论策试进士。熙宁四年,以锡庆院朝集院为大学讲舍,其所教者,以经为主。熙宁五年,又建武学于武成王庙,教以诸家兵法。熙宁六年,又于大学置律学教授四员,凡命官学人,皆得自占入学。又于大学置医学教授,有方脉科、针科等。

——摘编自《中外名人传记百部王安石传》

材料二 光绪帝谕自下科为始,乡会试及童岁科各试,向用四书文者,一律改试策论。由梁启超参考日本和西方学制,起草了《京师大学堂章程》,共分八章五十二条。课程分普通学和专门学两类。正式科目包括政治、文学、格致、农业、工艺、商务、医术七大类35门学科,此外,还有预备科的另设一些科目。

——摘编自郭齐家《中国教育史》

(1)概括材料一、二中有关科举、教育改革措施的共同点。

(2)分析材料二的改革内容对中国社会发展的积极作用。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一在中国近代产业中,物流业首先发展起来。《南京条约》签订后,在中国的沿海,就有大量的英国船只代华装运土货。到1860年以前,西方国家已有十家左右的商行和轮船公司进入中国水域从事运输活动。19世纪六十年代,英国人创办了中国第一批近代船舶修造企业,此后洋务派创办了轮船招商局、福州舰政局。1881年,中国第一条实用铁路——唐胥铁路建成,开辟了中国铁路运输的先河。汉阳铁厂生产我国铁路建设使用的大部分钢轨。据统计,汉阳铁厂从1894年投产到1924年停产,30年间共生产了3300公里铁路钢轨。近代钢铁业发展起来了。

——摘编自殷毅《以物流业为核心的近代早期产业结构演进与启示》

材料二英国近代物流业发端于19世纪20年代。1825年有使用价值的铁路在英国开始出现。经过二十多年建设,到1848年,在英国通车的铁路达到5000英里。1824年,《英普条约》规定,两国船只在彼此港口中所征的捐税应完全平等。19世纪50年代,英国皮除了《航海条例》,修改了《商船条例》和《轮船条例》等,对远洋船舶的航行安全、货物装载、船主及船员责任等作了具体规定。在19世纪下半叶,汽船代替了帆船,航行于内河与远洋。英国近代物流业产生了。

——摘编自克拉潘《现代英国经济史》等

(1)根据材料一概括中国近代物流业发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括英国近代物流业发展迅速的原因,并指出物流业的发展对近代中国和英国的共同影响。

材料一 公营经济或称国营经济,古已有之。而1862年太平天国革命结束后,曾国藩、李鸿章等人又陆续办起了中国第一批大机器生产的近代公营企业。到上个世纪30年代,国民政府开始推行苏式计划经济体制……以有效利用资源,做好战争准备,同时注意改善人民生活。……这与苏俄以及斯大林时期的通行做法是一样的。这些合资公营企业多采用股东董事会制度,以调和各方势力和利益;不以赢利为目的,并以忠诚和精神鼓励为主导;企业具体管理方法有租客制、包工制、班组承包制、雇佣制、按时计工制等。其中租客制工人对租客的人身依附关系较强,包工制、班组承包制工人对包工头的依附较弱,而雇佣制、按时计工制的现代企业制度性质比较明显,工人人身自由。

——摘编自骆晓会《国民政府移植苏联经济模式的试验》

(1)据材料一和所学知识,分别指出中国古代和洋务派实行公营经济的目的。并分析国民政府推行苏式计划经济体制的原因及其利弊。

材料二 威尔斯:这次美国之行,给了我极强烈的印象。旧的金融界在崩溃,全国的经济生活以新的方式在改造。列宁当年曾经说过,要“学习做生意”,要向资本家学习。现在资本家应当向你们学习,以便领会社会主义精神。我以为,在美国,问题是在于进行深刻的改造,是在于建立计划经济,即社会主义经济。你和罗斯福是从两个不同的起点出发的。

斯大林:美国的目的和我们苏联的目的不同。美国人希望不改变经济基础,而在私人资本主义活动的基础上摆脱危机。可是在这种情况下,他们也不能消灭现存的资本主义制度所固有的无政府状态的根源。……如果不摆脱资本家,如果不废除生产资料私有制原则,那么你就不能建立计划经济。

——《斯大林和英国作家威尔斯的谈话》(1934年7月23日)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出斯大林时期的经济体制与国民政府、美国政府的做法有什么本质区别?

(3)据以上材料并结合所学知识,指出斯大林和邓小平关于“计划与市场”思想的本质区别。邓小平的“南方谈话”对社会主义建设理论的发展做出了哪些贡献?

材料一 汉武帝时期实行国家铸钱、盐铁官营、均输、平准及榷酒等一系列经济统制政策。新经济政策的制定者御史大夫桑弘羊开宗明义地讲,是因为对匈奴战争“用度不足,故兴盐铁,设酒榷,置均输,蕃货长财,以佐助边费。今议者欲罢之,内空府库之藏,外乏执备之用,使备塞乘城之士,饥寒于边,将何以赡之?”

——摘自于传波《汉代盐铁官营再评价》

材料二 不言而喻,官营盐铁业……对于规模一般很小的私营盐铁业来说,都具有无可比拟的优越性。以铸铁柔化处理技术为例,杨宽先生便明确指出:到西汉中期以后,由于冶铁业实行官营,这种技术得到进一步的发展。不但工艺比较成熟,而且分布地域遍及全国。……盐铁官营后,汉武帝巡行全国,“所过赏赐,用帛百余万匹,钱金以巨万计,皆取足大农”。盐铁收入在其中发挥了主要作用。司马迁对他(桑弘羊)的理财曾给予高度评价,称“民不益赋而天下用饶”。……桑弘羊自己便强调指出:“令意总一盐铁,非独为利入也,将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也”。

——摘编自晋文《桑弘羊与西汉盐铁官营》

(1)据材料一、二并结合所学知识,说明汉武帝时期实行“盐铁官营” 政策的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出“盐铁官营”政策在当时的作用。

| 目录 | |

| 第三十二章 | 全国内战爆发以后 |

| 第四十一章 | 中国人从此站起来了 |

| 第四十九章 | |

| 第五十九章 | 发动“大跃进”(上) |

| A.发动“文化大革命” | B.红军长征 |

| C.新中国第一部宪法 | D.筹建新中国 |

材料一 明朝中期,以等级为特征的传统礼制进一步突破,知识分子阶层、商人阶层整体崛起,这些影响到社会风尚的变化。万历年同编纂的《通州志》记载,该地之前在饮食上很简朴,“贵家巨族,非有大故不张筵”,但如今“无故宴客者,一月凡几,客必专席”,张翰在《松窗梦语》中说:“国朝士女服饰皆有定制,洪武时期律令严明,人遵划一之法。代变风移,人皆志于尊崇富侈。”

——管汉晖、李稻葵《明代GDP初探》

材料二 隆庆元年(1567年)明穆宗下令开关,允许民间“远贩东西洋”。明朝的这次“对外开放”迅速带来了对外贸易的繁荣。但是明朝的对外贸易星现的是“一边倒”态势,出口量很大、进口量却很小,当时全世界白银产量中的1/2流向了中国,总数多达数亿两,明朝成了名符其实的“白银帝国”,富人阶层普通喜欢囤积白银,一方面白银是财富的象征和避险的工具,另一方面也说明消费仍然不够活跃。面“重本抑末”政策对商人再投资也有鲜明导向。当时的社会排名是“士农工商”,当经商赚取到定银子后,这些富人们往往不去扩大再投资,反而是去买田置地,需求端一直处于长期乏力的状态,大量白银没有进入消费领域,经济转入了通货紧缩。

亚当·斯密分析中国明朝经济发展情况时说,当时的“财富已达到了该国法律制度所允许的极限”。为改变困局,尤其为了改善明廷日益恶化的财政状况,明朝中后期接连实施了多次经济改革,包括嘉靖新政、隆万新政和张居正改革等。但这些改革的主要举措大多集中在财政税收领域,无法能及类似“供给侧“这样的深层次经济问题,无法回应新经济急需政策“松绑”的诉求。

——摘编自弗兰克《白银资本》

(1)概括材料一中的现象,并结合所学知识分析其产生的经济因素。

(2)根据材料二并结合所学知识概括明朝政府所采取的措施,并从经济角度给出合理建议