材料一1949年新中国的成立,不仅改变了当时以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营的力量对比,而且还直接冲击了第二次世界大战结束以来美国在远东的战略部署。在新中国成立后约二十多年的时间里,美国历届政府对华政策的一个基本特征是全面遏制,由此导致中美关系不可避免地走向敌对与冲突。20世纪60年代末、70年代初,国际形势发生了重大转变:美苏两个超级大国军事实力对比朝着有利于苏联的方向发展,美苏全球争霸的战略态势呈现苏攻美守的局面,同时美国还深陷于越南战争的泥沼而难以自拔;另一方面,苏联已取代美国成为中国最危险的敌人。来自中国北部的安全威胁愈益增强。这些重大因素,连同中美现实主义式的外交互动有力地促成了中美外交的革命式接近。

——摘编自袁校斌、晋军《20世纪70年代后中美关系发展模式研究》

材料二在任何国际政治场景中,身份界定是确定两国关系性质的根本前提。只有在明确对方的身份之后,才能够确定双方关系的性质,并以此决定交往方式和制定相关政策。尼克松访华之后,中美经历了一段关系良好的时期,在共同应对苏联威胁中进行了诸多方面的合作。1997年,美国政府明确表述了全面对华接触政策,中美承诺共同致力于建立面向21世纪的建设性伙伴关系;1999年,在中美建交20周年之际,李肇星大使发表《中美建设性战略伙伴关系》的演讲;2011年,中美发表联合声明,确认将共同努力,建设互相尊重、互利共赢的“合作伙伴关系”。特朗普总统执政之后,中美关系跌至谷底,美国的一个重要行为就是明确了中国的对手身份。在这样一种身份政治的背景下,美国将中国视为竞争性、挑战性的大国,将美国过去几十年试图以接触政策将中国纳入国际体系的做法视为战略失误。

——摘编自秦亚青《美国对华战略转变与中美关系走向》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪70年代初中美关系改善的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析影响大国关系的因素。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中美关系走向的认识。

亚明《货郎图》(1958年)

| A.表明人民公社化运动在全国普遍展开 | B.重现了广大人民土改后的激动和愉悦 |

| C.表现出劳动人民幸福祥和的生活氛围 | D.反映了城市经济体制改革的成果突出 |

材料一1926年中国共产党党员构成统计表

| 广东区 | 北方区 | 上海区 | 湖南区 | |

| 工人 | 42.68% | 63.7% | 84.32% | 46.9% |

| 农民 | 30.14% | 2.4% | 14.4% | |

| 知识分子及其他 | 27.4% | 33.8% | 15.3% | 11.75% |

——中央档案馆《中共中央文件选集》第2册,中共中央党校出版社1991年版,第504页

材料二1926年2月到3月间,共产国际对中国问题的决议案指出:“中国民族解放运动的基本问题乃是农民问题。”陈独秀认为:“我们万分不应该把许多革命的工人和农民关在门外,使这些革命分子没有机会得到党的直接训练,而排徊歧路,以致走到别的党里去。”20世纪30年代,中共建立的苏区都是在农村,广大农民也就成为革命力量的主要构成,这也就意味着中共的组织基础自然也在农村。无论是中共地方党组织还是红军中的党组织,党员发展对象主要还是农民,中共党员结构也就随之发生了根本性的变化。中共由原先工人占主体的党,逐渐转变成为工人阶级领导的、以农民为主体的党。

——摘编自终德元、王欢《国民革命时期与中华苏维埃革命时期中共党员结构对比研究》

(1)根据材料一,概括1926年中国共产党党员结构的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国共产党党员结构演变成“工人阶级领导的、以农民为主体的党”的原因。

| A.封建社会落后的生育观念 | B.政府政策影响了人口增长 |

| C.民族交融与经济高速发展 | D.中央集权制度发展到顶峰 |

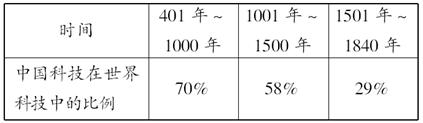

——据《自然科学大事年表》的统计

材料二 中国之所未能发展出现代的科技,问题不在中国传统的思维方式(缺乏逻辑推论思维),而在于中国传统上以儒士大夫为首,认为“万般皆下品,唯有读书高”的社会文化,因而轻视和忽视了工匠在科技领域上的重要性。——李约瑟《中华科学文明史》

材料三 中国经济现代化必须抓住机遇,我们在历史上曾经错失三次重大机遇……第一次是1793年错失第一次工业革命扩散的机遇,……第二次是1842~1860年错失第二次工业革命起步的机遇,……第三次是1957~1976年错失第三次产业革命技术转移的机遇。

——《中国经济现代化报告2005》

材料四 新中国成立以来部分重大科学技术成就

| 时间 | 重大成就 | 作用和意义 |

| 1961年 | 1.2万吨水压机制造成功 | 我国成为能制造大型锻压机械的国家 |

| 1965年 | 人工合成结晶牛胰岛素 | 世界上首次人工合成蛋白质 |

| 1974年 | 籼型杂交水稻育成 | 世界上首次育成杂交水稻 |

| 1988年 | 北京正负电子对撞机首次对撞成功 | 第一座高能加速器 |

| 1999年 | 第一艘“神舟”号宇宙试验飞船安全返回 | 为我国载人宇宙飞船奠定基础 |

材料五 1978年以来,科学技术进入了一个蓬勃发展的新时期,重大科技成果达到六万多项,经推广应用后新增产值累计达1 400多亿元,据不完全统计,到2001年,“863计划”累计创造新增产值560多亿元。——《中国近现代史下册》

请回答:

(1)依据材料一,指出中国在1501年~1840年的科技发展趋势。材料二中论及的中国科技停滞不前的原因,遭到了甲同学的反驳,请为他提供反驳词。

(2)材料三认为中国“1957~1976年错失第三次产业革命技术转移的机遇”,材料四却告诉我们此期间取得了令人瞩目的成就,两者相互矛盾吗?请说明。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析影响科技发展的社会因素有哪些?就其中你认为最重要的因素,谈谈具体做法。