材料 十八大以来,党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置。2012年至2022年,我国全球创新指数排名从第34位上升至第11位;全社会研发经费从1万亿元增加到3.09万亿元;基础研究投入从499亿元提高到1951亿元;研发人员从年均325万人提高到600万人;高新技术企业从3.9万家增长至40万家。在量子信息、脑科学等基础研究领域取得一批具有国际影响力的原创性成果,高性能装备、智能机器人、激光制造、区块链、5G等重点产业的关键核心技术实现突破。聚焦种子和耕地两个关键问题,有力保障了国家粮食安全。面向人民生命健康,科技创新为疾病防治、公共卫生、应对人口老龄化提供更加精准而全面的支撑。科技创新的渗透性、扩散性、颠覆性作用充分显现,深深融入经济社会发展各个领域和百姓生活方方面面,大大提高了我国的发展质量和持久动力,并为中国式现代化创造更加广阔的新愿景、带来更加美好的新期待。

——摘编自张春玲、梁佳惠《科技部:2022年我国成功进入创新型国家行列》

(1)根据材料,指出中共十八大以来我国科技创新的突出特色。(2)根据材料并结合所学知识,说明科技创新对走中国式现代化发展道路的重要意义。

材料一 1949年12月6日,新中国党政代表团对苏联进行国事访问,这次访问主要有两项任务: 一是向苏联学习先进的管理经验;二是与苏联签订新的友好同盟互 助条约,寻求苏联对新中国经济建设的援助和支持。随后,中苏双方签订了新的《中苏友好同盟互助条约》《关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》《关于苏联贷款给中华人民共和国的协定》等文件,这些文件的签署为新中国经济建设带来了强大助力。

——钱津《新中国经济建设70年的道路与成就》

材料二 在改革开放的过程中,中国共产党人反对苏联斯大林式的教条主义,强调创造性地发展马克思主义,邓小平指出:“我们党的十一届三中全会的基本精神是解放思想,独立思考,从自己的实际出发来制定政策。因为在中国建设社会主义这样的事,马克思的本本上找不出来,列宁的本本上也找不出来,每个国家都有自己的情况,各自的经历也不同,所以要独立思考。不但经济问题如此,政治问题也如此。建设一个国家,不要把自己置于封闭状态和孤立地位。过去我们满脑袋框框,现在就突破了。”

——摘编自左凤荣《中国改革开放是对斯大—苏联模式的否定》

(1)据材料一,指出新中国初期经济建设的特征,并结合所学知识进行评析。

(2)据材料二,概括十一届三中全会后中国经济改革的突破之处,并结合所学知识,用史实予以说明。

材料一

材料二 汉武帝即位后,迸一步升拓大一统事业。在思想方面接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此使儒学登上了封建社会意识形志的王座。西汉后期,儒学之士在中国文化舞台上逐渐成为主角。

——摘编自王永祥《董仲舒评传》

材料三 (上古君王)以天下为主,君为客。(后世君主)以君为主,天下为客。然则为天下之大害者,君而已矣!

——摘编自黄宗義《明夷待访录》

(1)根据材料一,判断两位思想家所处的历史时期,并指出儒家学派的创始人。

(2)根据材料二,指出汉武帝在思想上实行天一统的措施。这一措施的实质是什么?简述这一措施文儒学地位产生的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述黄宗羲的思想主张。

材料一 郑和七下印度洋,将今天的东北亚、东南亚、中亚、西亚、南亚,乃至东非、欧洲等广袤的地方,连成了一个文明互动的共同体,政治上国家权力整体上扬,经济上贸易资源互通有无,文化上多元文化认同交融。现存斯里兰卡科伦坡国家博物馆的“郑和布施锡兰山佛寺碑”,以中文、泰米尔文、波斯文三种文字记载着永乐皇帝的代表郑和向佛祖、毗湿奴和真主阿拉贡献布施的史实,是明朝人对于印度洋多元文化共生兼容认识的最好例证。中国通过走在世界前列的先进航海技术,改变了阿拉伯人掌控印度洋海上贸易的状况,印度洋海上跨国网络的建立,推动了区域国际贸易的活跃发展,开创了印度洋区域各国跨文明对话与合作发展的新局面和国际新秩序。

——摘编自万明《全球史视野下的郑和下西洋》

材料二 新航路密切了世界各地之间的联系,是人类文明的交流之路。新航路开辟之前,人类文明尚未超出地域发展,不同地区文明之间交流很少,相互影响小。新航路开辟打破了欧洲与世界其他地区的隔绝状态,加速了人类文明的交流,人类历史由原来的孤立走向日益的联合,逐渐形成了一个整体。此后,世界各地区之间,不仅有经济的往来,还有文明的交流。就以中国的四大发明为例,四大发明问世后,逐渐走向了世界,对改造世界发挥了巨大的作用……新航路的开辟加强了欧洲同亚洲、美洲及非洲等地的联系,逐渐结束了世界各地相互孤立的状态。各地文明发生接触和碰撞,开始汇合与交融,日益连成一个整体。可见,新航路开辟在促进世界各地长期交流的同时,也敲响了欧洲中世纪的丧钟。

——摘编自王蕊《浅谈新航路开辟的影响》

(1)依据材料并结合所学知识,比较郑和下西洋和新航路开辟影响的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,郑和下西洋和新航路开辟影响不同的原因。

(3)根据材料,从郑和下西洋和新航路开辟,你能得出哪些启示。

材料一 帝国主义列强侵入中国的目的……是要把中国变成它们的殖民地和半殖民地。帝国主义列强为了这个目的,曾经对中国采用了并且还正在继续采用着一切军事的、政治的、经济的和文化的压迫手段,使中国一步一步地变成了半殖民地和殖民地。

——摘编自毛泽东《中国革命和中国共产党》

材料二 经过两次鸦片战争,统治阶级中的一些当权人物看到了欧美国家的船坚炮利。为了挽救国家的颓势,他们推行了一系列以“自强”“求富”为目标的自救运动……后来的事实证明这个目的未能达到,是因为它不是改变封建统治,只是在封建制度的基础上修修补补,其失败是必然的。

材料三

材料四

(1)根据材料一并结合所学知识,列举西方列强把中国变成半殖民地半封建社会的主要侵略战争。

(2)材料二中的自救运动指的是什么?根据材料分析其失败的原因。

(3)材料三中图片反映的历史事件是什么?结合所学知识指出康有为、梁启超在学习西方上比材料二中的人物有什么新突破?

(4)根据材料四并结合所学知识,指出与图片相关的重大历史事件及其指导思想。

(5)材料三、四所反映的历史事件的结局如何?从中你能获得哪些启示?

材料一 19世纪40年代,中国出现了一些介绍西方世界和西方文化的著作,1844年,魏源编成《海国图志》,1845年姚莹写成《康輶纪行》,1848年徐继畲编成《瀛寰志略》,何秋涛著成《朔方备乘》,梁廷枏写成《海国四说》。这些著作,有些是关于世界地理历史的,有的是关于中外关系的。这一时期中国人所看到的还仅是西方的物质文明,并且主要是坚船利地,因此最初表现出来的学习西方的意向也主要是仿造船炮。

——据张岱年、方克立主编《中国文化概论》等整理

材料二 19世纪末,中华民族陷入空前危机之中,而资产阶级的成长及其知识分子代表意识形态的转换,促使维新派在内忧外患的双重压力下,围绕制度层面的文化更新,提出了一系列主张:痛陈制度变革的必要性和紧迫性:要求对制度层面进行全面革新,使其内容包括政治、经济和文化教育等诸领域。

——摘编自房列曙、木华主编《中国文化史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明19世纪40年代国内出现介绍西方的著作的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出国人向西方学习内容的变化及原因。

材料一

材料二 明朝中后期,原产于美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱棉纱入市,易木棉花以归,机籽扎轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的兴起,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料三 郑和七次远航,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘。其中最大的海船可乘千人,是当时世界上最大、最先进的海船。郑和的船队有严整的编队,船只分工明确,还有战船护航。仅首次下西洋时,就有27000多人。郑和的船队采用了当时世界上最先进的远洋航行技术,船只上配备航海图和罗盘针,船队航行于太平洋和印度洋的广大海城之间,到达亚非30多个国家。

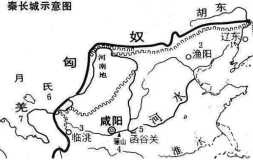

(1)据材料一,列举秦朝时期活跃在长城以北的主要少数民族,结合所学知识分析秦朝修建长城的主要影响。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳明朝中后期农业和手工业领域出现的新变化。

(3)结合材料三和所学知识,分析郑和船队的特点。并谈谈你对郑和下西洋的认识。

材料一从汉代多种史籍来看,汉武帝之时张骞“凿空”正式开通了丝绸之路。经元狩二年(前121年)春夏的两次战役之后,西汉已基本将匈奴的势力从河西驱逐出去。控制河西走廊后,西汉逐步设置了郡县,为了加强对西域的控制,还将移民屯田扩展到西域。汉长城在当时称为“塞”,包括城、障、燧、亭等设施的汉塞集军事防线与交通渠道为一体。将长城延伸至河西、西域,有力地保障了丝绸之路的安全畅通。

——摘编自荀长玲,徐黎丽《两汉对丝绸之路开通与维护的贡献》

材料二宋代的造船技术和航海技术明显提高,指南针广泛应用于航海,中国商船的远航能力大为加强。更重要的是宋代社会经济发展远超前代,私人海上贸易在政府鼓励下得到极大发展。宋代海上丝绸之路成为了当时世界上最重要的商路。对外贸易非常活跃,商业的繁荣程度居世界领先地位。繁荣的海外贸易也为宋政府带来了可观的收入,南宋时期“市舶之利,颇助国用。”

——摘编自许尔君《海上丝绸之路的历史、现实与未来》

(1)根据材料一,简述汉代开拓与维系丝绸之路的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代海外贸易发达的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,概括宋代海外贸易发达的影响。

统一多民族封建国家的巩固与发展是中国古代史的一大主题,中国历代王朝也都十分重视对地方和边疆的治理与管辖。

材料一 在传统中国,边疆是尚未或者正在驯化中的地方,边疆问题其实是央地关系的次生形态。从唐至宋,我们看到了两种边疆问题的解决方案,以及它们的实施结果。一种是唐代的藩镇模式。藩镇节度使本来是中央派出的边防统兵官,后来势力膨胀,引发了安史之乱。在唐朝之后的宋朝,对藩镇模式失败的原因进行了分析,解决方案是建立了一个极端的分权模式。

——摘编自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

材料二

元朝形势图

材料三 “康乾盛世”时期,版图在前代王朝的基础上进一步开拓、巩固,对边疆民族地区的统治管理也取得了突出成就……划前朝的两京十三布政使司为十八个省;在东北、外蒙、新疆设置五个将军辖区;在科布多设立参赞大臣辖区和西藏办事大臣及达赖喇嘛辖区、西宁办事大臣辖区;……在中国作为统一多民族国家的发展史上具有极为重要的历史地位。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,简述宋朝边疆治理采取“分权模式”的背景。并结合所学知识,分析这种模式对宋朝发展带来的不利影响。

(2)观察《元朝形势图》,指出元朝为维护疆域采取的措施,并结合所学知识分析其意义。

(3)根据材料三,概括清朝经略边疆民族地区的政策。综合上述材料,并结合所学知识,谈谈古代地方治理和边疆管辖对今天的启示。

材料一 汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 (朱元璋)曰:“而其(元朝)亡也,由委任权臣,上下蒙蔽故也。今礼所言不得隔越中书奏事,此正元之大弊。人君不能躬揽庶政,故大臣得以专权自恣。”

——摘编自《明太祖实录》

材料三 明代皇帝们在维护皇权方面尚不昏昧。皇帝们从这一点出发,给予其辅政之事实,而不予宰相之名,以防止和牵制他们过于强大后据宰相之位以篡皇权的危险。

——摘编自夏骏杰《简论明代司礼监与内阁的运行机制》

请回答:

(1)据材料一,指出唐代所实行的政治制度;结合所学知识说明这一制度在当时所起的作用。

(2)据材料二,指出朱元璋废除宰相制度的原因。

(3)据材料三,结合所学知识,指出“他们”属于哪一机构?为何说这一机构有“辅政之事实”而无“宰相之名”?