材料一 1943年,鲁迅艺术学院秧歌队打算去延安南泥湾慰问八路军第三五九旅,编创人员经过一番苦思冥想,终于构思出一个名为《挑花篮》的秧歌舞,由8位女演员挑着8对花篮,伴着一首插曲在台上表演。作词人贺敬之接到为插曲创作歌词的任务后,结合自己对边区第三五九旅垦荒南泥湾的深刻认识和体会,充分酝酿、一气呵成写出了插曲的歌词。之后,由作曲人马可采用陕北民歌的调式,为插曲谱了曲。这首插曲后来定名为《南泥湾》。

材料二 北京大兴国际机场位于中国北京市南部大兴区与河北省廊坊市交界处,是全球最大规模的单体机场航站楼、世界最大单体减隔震建筑、世界首个“双进双出”航站楼,于2019年正式通航。

它的设计理念是“海星”,特点是有一个大型的中央庭院和五个指廊,每个指廊都有自己的登机口,这样的设计可以最大限度地减少乘客的步行距离。航站楼内部主色调为白色,带给人梦幻般的科技感。它拥有4条跑道,可以满足每年1亿乘客的使用需求,并且航站楼内设有多个休息区、餐饮店和购物区,可以满足乘客的各种需求。此外,机场已经开通了多条国内外航线,连接了全球主要的城市和地区,同时,机场也欢迎全球的航空公司入驻,共同分享这个现代化的航空枢纽带来的发展机遇。

(1)依据材料一、并结合所学,简述歌曲《南泥湾》反映的时代背景及其展现的时代精神。(2)结合材料二、概括北京大兴国际机场的特点及其折射出的时代特征。

科玄之争“科玄之争”缘于1923年2月学者张君动在清华大学作的《人生观》讲演。他认为,人生观为主观的、综合的,起于直觉,体现自由意志与个性;而科学为客观的、分析的,重因果规律与事物的共性,故科学于人生观无能为力,解决人生观问题唯赖玄学。同年4月,丁文江在《努力》上发表《科学与玄学——评张君劢的“人生观”》,力斥其非。其后,胡适、陈独秀等人均参与论争。

张君动极力推崇中国古代宋明理学,指出在人欲横流之际,“诚欲求发聋振聩之药,惟在新宋学之复活”“若夫心为实在之说,则赖宋明理学家而其说大昌,真可谓其功不在禹下者焉”。

胡适主张“拿科学作人生观的基础”,“殊不知,我们若不先明白科学应用到人生观上去时发生的结果,我们如何能悬空评判科学能不能解决人生观呢?”“在那个自然主义的宇宙里,天行是有常度的,物变是有自然法则的,因果大法支配着他——人——的一切生活,生存竞争的惨剧鞭策着他的一切行为

——这个两手动物的自由真是有限的了"。

陈独秀在《科学与人生观序》中,对张君劢提出的包括“大家族主义与小家族主义”等在内的九项所谓科学无法解释的人生观,逐一作了说明。其中,针对财产公有私有制度一项,他从原始社会、农业社会与工业社会的经济基础不同着手,依次说明矗立其上的人们财产观念的演进。

——摘编自李直轩《文化系统的结构分化与要素整合——种解读“科玄之争”的新视角》

(1)“科玄之争”主要是由哪些因素引发的?

(2)“科玄之争”的兴起体现了当时社会思潮的哪些特点?

材料一 中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例

——数据来源:何怀宏《选举社会及其终结》

(1)依据材料并结合所学知识,以选官制度的变革为视角,解读寒门子弟入仕比例发生的变化。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料二 1912年1月19日,南京临时政府教育部颁布《普通教育暂行办法》,规定“小学读经科一律废止”;“废止旧时奖励(科举)出身”的作法,一律称该类学校的毕业生;“凡各种教科书,务合乎共和民国宗旨,清学部颁行之教科书,一律禁用”。“初等小学可以男女同校”;“小学手工科,应加注重”;“中学校为普通教育,文、实不必分科”;“开设的科目有修身、国文、外国语、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、乐歌、体操”。

——摘编自裘士京《中国文化史》

(2)结合材料,概括南京临时政府教育改革的特点。分析这些改革措施所起的积极作用。

材料三 日本早在1871年就成立了文部省,着手近代教育改革,1872年,明治政府颁布了《学制令》,这个学制是日本历史上第一个教育制度,其提出的“全民教育”是当时日本教育的基本方针,之后陆续发布《教育令》和《帝国大学令》,奠定了近代学制。义务教育的实行使教育迅速得以普及,到1907年基本上普及了六年义务教育,儿童入学率达到97%。

——沈红梅、朴凤玉《日本三次教育改革对我国教育改革的启示》

(3)阅读材料,结合所学知识简述日本此次教育改革的背景和作用。

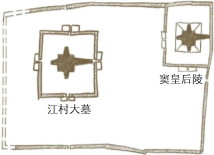

江村大墓

公元前157年,汉文帝刘恒驾崩于未央宫,群臣遵其遗诏葬于霸陵,但霸陵的具体位置并不确定。

元代学者骆天骧在《类编长安志》认为:“文帝霸陵在京兆通化门东四十里,白鹿原北凤凰嘴下”,这个说法一直被后世沿用。但是,2011年考古专家勘探确认凤凰嘴地点并无汉代墓葬遗存,排除了其为霸陵的可能。

江村大墓在距离凤凰嘴2000米的地方,考古专家发现了该墓平面为“亚”字形大墓。“亚”字形在汉代是顶级配置,只有皇帝、皇后才能用。考古专家扩大勘探范围后,发现一道东西长1200余米,南北宽约863米左右的夯土围墙把江村大墓和汉文帝的窦皇后墓合围在一个大陵园内,两座大墓同处于一陵园内称为“同茔”,一人一墓一坟头称为“异穴”,正好体现出汉代帝后合葬“同茔异穴”的特点。下图:

江村大墓地表无封土,外藏坑出土了陶俑、铜印、铜车马器及铁器、陶器等1500余件,铜器和铁器数量较少器较小,与史载汉文帝遗诏中所说“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相吻合。铜印章刻有“车府”“器府”“中司空印”等隶书文字,表明大墓周围外藏坑应为模仿现实官署、府库建造,这样的官署、府库大约有100多个,领导这些官署的一定是皇帝级别的墓主人。据此,江村大墓最终被确定为汉文帝霸陵,西汉十一座帝陵名位问题全部解决。

——摘编自孙晓波《霸陵之谜:“江村大墓”发掘始末》

(1)阅读材料,概括指出江村大墓被确定为汉文帝霸陵的理由有哪些?

(2)阅读材料,结合所学,指出江村大墓印证了汉朝的哪些时代特点?

材料一 把饮食与政治联系起来,是中国古代独特的饮食理念。自古认为治理国家与饮食烹饪的原理是相通的,《老子》曰:“治大国若烹小鲜”(治理大国要像煮小鱼一样,不能多加搅动,多搅则易烂)。《周礼》以“冢(大)宰”为百官之长。因为“宰”有调和膳羞之意,而官长需要具备厨师“调和”五味那样的本领,故“宰”成为官吏的通称。饮食与政治的联系还表现在为官者与民众在饮食上的差别,为官者称“肉食者”平民称“蔬食者”、“藿食者”。

——摘编自黎虎《略论中国古代饮食文化研究》

材料二 鸦片战争后,西餐馆、西式饭店在中国通商口岸大量出现,用最具体形象和可见、可尝的形式传播了西方饮食文化。同时,一些来华的外交使节、商人等也向西方社会介绍中国的食物原料、菜点及其制法、饮食习俗等。1851—1911年期间的历次世博会上都有中国的茶叶和饮食餐具——瓷器的展示。西方传教士翻译的《保全生命论》《化学卫生论》等书籍,向中国介绍西方营养学、卫生学知识,在当时影响广泛。清末,政府颁布《奏定女子小学堂章程》和《奏定女子师范学堂章程》,明确设立“家事”课,一般都有营养学的内容。1909年,美国基督教会出版的《造洋饭书》介绍了267个西餐菜点成品或半成品的用料及制法。西方国家还将面包、罐头、啤酒等工业食品及其机器、设备和技术输入中国,对中国食品工业的产生与发展起到促进作用。

——摘编自杜莉《古代中西方饮食文化交流的特色及成因探讨》

(1)依据材料一,概括中国古代饮食文化中体现出的治国原理与政治特点。(2)依据材料二,概括近代中西方饮食文化交流的特点及对近代中国社会的影响。

材料一 春秋时期民族关系不是强调血统与种族之差异,而是以文化礼仪作为华夷区分的标准,实际上反映了华夏文明的发展中融合了众多其他种族或部族。如秦,本为西戎,最终统一六国,建立我国第一个大一统王朝。此后,“华夷观”逐步形成一套中国化的民族思想:强调四周民族与华夏的不同,凡文化习俗不同者,皆目为夷狄。第二、夷夏之防。游牧民族进入中原,既威胁中原王朝的统治,也会给中原农耕经济造成破坏。因此防止少数民族冲击中原便成为历代处理民族关系的一个基本原则。第三,用夏变夷。统治者将经济文化上的先进落后关系指称为文化上的尊卑关系,把少数民族内附称为“归化”或“内化”。

——摘编自霍维洮、马艾《经济、文化、制度三维向度中的古代多元一体民族关系格局》

材料二 在近代中国,严复、梁启超、孙中山等政治精英将西方经典民族形成理论中国化,提出“保国保种”“爱国爱种”的思想意识。1912年中华民国成立,孙中山宣布“五族共和”,在民族与国家关系上,维护国家统一和领土完整。后来孙中山制定了22行省外加内外蒙古、西藏、青海联合建国方案;中共制定了由“民族自决”“联邦制”发展到“民族区域自治”的建国方案。在中国各民族的前途问题上,孙中山提出过“振兴中华”的目标;中共制定了彻底的反帝反封建的民族民主革命纲领。中华民族独立与国家富强是中共民族政策的基本原则。上述民族政策,致力于维护国家和中华民族整体性的意图充分显现,中华民族独立和建立主权国家伴随着中华民族“自觉”的历史进程。

——摘编自赵刚《民族政策与中华民族共同体意识的建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代“华夷观”民族关系思想的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中华民族共同体意识形成过程中所呈现的特点。

材料一 先秦诸子对劳动教育有着深刻的理解。《论语·子路》中说,“子路问政。子曰:‘先之,劳之。’请益。曰:‘无倦。’”孔子说:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。”春秋时期的敬姜教育子弟“夫民劳则思,思则善心生;逸则淫,淫则忘善,忘善则恶心生”。墨子教育子弟“故圣人作诲男耕稼树艺,以为民食”。孟子说:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。”

——摘编自何杨勇《先秦儒道墨三家的劳动教育思想与启示》

材料二 英国经济学家贝勒斯是提出学校劳动教育思想的先行者,他认为,必须对儿童进行劳动教育,他提出要创办工业学校,“工业学校应使富人有利可图,使穷人能过上一种丰衣足食的生活,使青年能受到良好的教育。”亚当·斯密(1723—1790年)也说:“假使普通人民的儿童有时在学校学习的但于他全无用处的一知半解的拉丁文取消不教,而代以几何学及机械学的初步知识,那么,这一阶级的文化教育,也许就会达到所可能达到的最完善程度。”

——摘编自徐辉《从生产性到育人性:西方劳动教育思想的历史演变及启示》

(1)根据材料,概括先秦的劳动教育思想,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括17、18世纪英国劳动教育思想的特点并分析其主要原因。

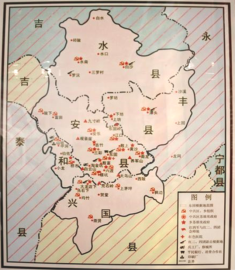

材料一 东固位于吉安县城东南120余华里五县交界的边境(如图6),四周崇山峻岭,地势险要。早在大革命时期这里就建立了共产党的组织和农民协会。大革命失败后,共产党人赖经邦等秘密恢复了党组织,并发动了东固暴动,先后建立了江西工农红军独立第二团和第四团。这样,以东固、桥头为中心的方圆约200里的范围不仅成为群众斗争异常活跃的游击区,而且创造了公开斗争和秘密斗争相结合的成功经验。1929年2月,朱德、毛泽东、陈毅率领的红四军来到东固根据地,这里的经营方式得到毛泽东等人的高度赞扬,陈毅称之为“东井冈”。

——摘编自刘统《火种——寻找中国复兴之路》

东固革命根据地全盛时期示意图

1929年2月—1929年10月

(1)依据图文材料,概括东固能够成为“东井冈”的原因。

材料二 这番我们到东固则另是一种形式……邮路是照常的,商业贸易是照常的,边界(指井冈山)所受到的痛苦此地完全没有。敌军到来寻不到目标,党的组织和群众的组织(农民协会)完全秘密着。在接近总暴动之前,这种形式是最好的,因为这种形式取得群众不致失掉群众,武装群众不是守土的赤卫队而是游击队。……战术是飘忽不定的游击,游击的区域是很宽的。

——毛泽东给湘赣边界特委的信(1929年4月13日)

材料三 他们(东固根据地)是指导员支配军官的,前五册上军官的名字列在指导员的后面,一个子弹不问过党不能支配,他们是绝对的党领导。这也可以说是帮助四军党的领导加强的原因。

——毛泽东给红四军一位领导人的信(1929年6月14日)

(2)依据材料二、三,概括“东固革命根据地”的特点,分析其创建的历史意义。

文学人口由三部分组成。即文学创作者、传播者和阅读者。明代文学人口数量比唐宋有了极大增加。据统计,如果加上地方社学、里学的生员数。明代后期曾接受过一定教育的市民不下100万人。据学者估计,明人有诗文作品存世者至少有20000人。《中国古籍善本书目》共收明代著述18621种。另有学者统计。现存明文集有2000多种,几乎是唐、宋、辽、金、元诸代总和的2倍。明代形成苏州、杭州和建阳三个全国最大的刻书中心。官刻、坊刻、家刻使得大量雅、俗文学作品得以生产和保存。据《全明分省分县刻书考》载明代刻书者有4670人,这一数字并不包含书业中粗识文字的手工业者:据《明会典》载,嘉靖十年仅一司礼监刻书工匠即超千人。小说、戏曲等通俗文学作品如《三国演义》《西厢曲》《水浒传》等消费人口庞大。清人钱大昕论及当时盛况说:“小说演义之书未尝自以为教也,而士大夫、农、工、商、贾,无不习闻之,以致儿童、妇女不识字者,亦皆闻而如见之。”全国以售书为业的书商数量也相当可观。

——摘编自李玉宝《明代文学人口的壮大与书业生产的繁盛》

(1)依据材料,概括明代文学人口发展的特点。

(2)依据材料并结合所学,分析明代文学人口发展的原因。

材料一 辽朝的《鲜演大师墓碑》有“大辽中国”的说法。《大契丹国夫人萧氏墓志》称萧氏丈夫耶律污斡里的祖先为轩辕黄帝八世孙虞舜后裔。《辽史·世表》则认定“辽之先,出自炎帝。”辽人自称“北朝”,称北宋为“南朝”,并认为“南朝”“北朝”是一家。西夏李元昊立国后遣使向宋上表时,自称祖先为北魏拓跋氏,而北魏的拓跋鲜卑自称为黄帝次子“昌意少子”之后。西夏“自称西朝,谓契丹为北边(朝)”,宋为南朝,认为辽宋夏当共奉“中国”之号。

(1)依据材料一、概括辽夏政权的共同特点,结合所学分析其原因。材料二 中国古代少数民族开发边疆地区一览表(部分)

| 少数民族名称 | 开发地区 |

| 百越 | 岭南、东南沿海地区和山区 |

| 巴、蜀、蛮、僚、俚 | 西南 |

| 肃慎、东胡、鲜卑、乌桓(丸)、靺鞨、高句丽、奚、契丹、女真、满等 | 东北 |

| 匈奴、鲜卑、丁零、突厥、回鹘、党项、蒙古、回、维吾尔等 | 北方、西北 |

| 羌、吐谷浑、吐蕃(藏)等 | 青藏高原 |

| 高山族(台湾“原住民”) | 台湾岛 |

材料三 战国时,赵武灵王改革,推行“胡服骑射”,即取消兵车,改为骑兵,同时改穿紧身窄袖、便于作战的“胡服”。自秦汉以来,历代都在边疆或少数民族地区实行特殊政策,一般都包括沿用部分既定制度。清朝统一内外蒙古后,就根据蒙古长期形成的习俗,建立了盟旗制度,成功地解决了游牧民族聚居区的行政管理难题。

(2)依据材料二、三、简述中国古代少数民族对统一多民族国家形成与发展的贡献。