名校

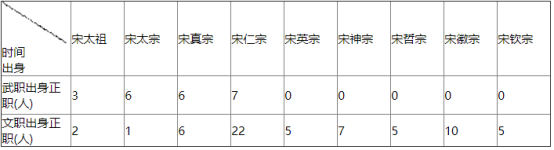

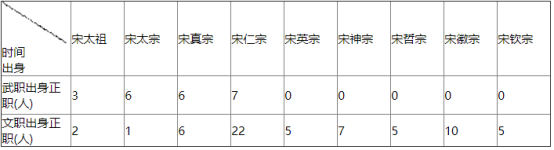

1 . 北宋时期,枢密院长官有些是文职出身,有些是武职出身。下表统计了北宋历朝枢密院长官文、武出身的情况。由此可知当时

| A.边境战乱日趋减少 |

| B.理学思想影响日益深远 |

| C.科举取士日渐盛行 |

| D.以文驭武方针逐步确立 |

您最近一年使用:0次

2018-10-24更新

|

80次组卷

|

3卷引用:吉林省吉林市第二中学2021届高三9月月考历史试题

真题

名校

2 . 下表为20世纪前期中国对外贸易出入超变动表.表中数据变动可以用来佐证表格出超(+),入超(-);单位:百万元

| 年份 | 美国 | 英国 | 法国 | 俄国(苏联) |

| 1909-1911 | 0 | -90 | +56 | +46 |

| 1919-1921 | -89 | -110 | +32 | +14 |

| 1929-1931 | -205 | -76 | +40 | +53 |

| A.美国逐步加强对华经济侵略 | B.英国对华贸易优势逐步加强 |

| C.法国强化对华转嫁经济危机 | D.俄国(苏联)对华贸易稳步增长 |

您最近一年使用:0次

2015-06-24更新

|

1838次组卷

|

17卷引用:吉林省新大陆教育信息咨询股份有限公司2018届高三10月月考历史试题

吉林省新大陆教育信息咨询股份有限公司2018届高三10月月考历史试题2015年全国普通高等学校招生统一考试文综历史(福建卷)内蒙古集宁一中2018届高三上学期第一次月考历史试题山东省淄博实验中学2018届高三上学期第一次教学诊断考试历史试题内蒙古巴彦淖尔市第一中学2018届高三12月月考文科综合-历史试题人教版历史必修二第三单元 第9课 近代中国经济结构的变动练习2019届高三高考真题训练——人民版必修二 专题二 近代中国资本主义的曲折发展湖南省永州三中2019届高三上学期期中考试历史试题内蒙古包头市第六中学2019届高三上学期期中考试历史试卷河北省沧州盐山中学2018-2019学年度高一第二学期3月份月考历史试卷云南省文山州马关县第一中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题2020-2021学年高一历史单元测试定心卷(人教版必修2)-第三单元近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展(基础过关)(已下线)2022届高三历史一轮复习尖子生培优题典(课标全国专用)-考点06中国近代经济四川省内江市第六中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题专题09 近代中国的经济-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题09近代中国的经济-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)(已下线)专题07图表数据类选择题-高考历史二轮热点题型归纳与变式演练

名校

3 . 据资料统计:在明后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。然而,当时它却没有形成强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。其中内在的和人为的原因在于

| A.地理环境不利于商品经济的发展 |

| B.农耕经济的封闭性和落后性 |

| C.鸦片的流入致使白银大量外流 |

| D.自然经济占据主导和“闭关禁海”政策的压制 |

您最近一年使用:0次

2018-01-09更新

|

520次组卷

|

11卷引用:吉林省辽源市田家炳高级中学等五校2018届高三上学期期末联考(第64届)历史试题

吉林省辽源市田家炳高级中学等五校2018届高三上学期期末联考(第64届)历史试题山东省烟台中学2017-2018学年高三历史上学期期末考试题2018高三二轮复习古代史之古代中国经济反馈试题广西防城港市第一中学2018届高三年级第四次月考历史试卷天津市四合庄中学2017-2018学年高一下学期第一次月考历史试题安徽省长丰县二中2017-2018学年第二学期期末高一历史摸底考试卷陕西省商洛市商南县高级中学2019届高三第一次月考历史试卷辽宁省抚顺市第十中学2018-2019学年高一下学期期中考试历史试题内蒙古乌兰察布市集宁一中(西校区)2019年高三上学期期中考历史试题安徽省滁州市定远县重点中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市黑龙江省实验中学2017-2018学年高一下学期期中考试历史(理)试题

名校

4 . 有学者借用数据库方法,统计了两汉时期反映社会观念的一些关键词在汉代代表性文献中出现的次数,取前七位,按从多到少顺序排列:西汉是“道”“义”“礼”“平”“利”“法”“孝”,东汉是“道”“平”“礼”“法”“义”“孝”“信”。这一现象说明两汉社会

| A.礼法并用教化为重 |

| B.道家思想成为社会主流信仰 |

| C.以孝选官保证了政府的人才需求 |

| D.公平观念导致功利思想消亡 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

81次组卷

|

10卷引用:吉林省长春市汽车经济技术开发区第六中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题

吉林省长春市汽车经济技术开发区第六中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题2015届云南省高三第二次统一检测文综历史试卷2014-2015学年湖南衡阳县第三中学高二下期末历史试卷2016-2017学年四川成都龙泉二中高二10月考历史试卷青海省平安县第一高级中学2017-2018学年高二上学期第一次月考历史试题内蒙古鄂尔多斯市第一中学2017-2018学年高二上学期第三次月考历史试题江西省信丰中学2017-2018学年高二上学期期末模拟考试历史试题辽宁省实验中学分校2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题四川省郫县2015-2016学年高二上学期期中考试历史试题四川省绵阳南山中学2022-2023学年高二10月月考历史试题

名校

5 . 有学者通过计量化的统计得出,从武汉失守到太平洋战争爆发期间,国民党正面战场组织了南昌会战等9次大规模战役,占国民党22次会战的41%,甚至有过一些攻势作战。这一时期国民党还有大的战斗496次,占整个抗战时期战斗的44%,共伤亡137.6万人,占整个抗战时期伤亡人数的43%。由此最能说明

| A.进入相持阶段后,国民党仍在积极抗战 |

| B.全民族抗战是抗日战争胜利的主要原因 |

| C.正面战场牵制了日军侵华的全部力量 |

| D.中国战场是世界反法西斯战争的一部分 |

您最近一年使用:0次

2016-11-22更新

|

290次组卷

|

48卷引用:【全国百强校】吉林省吉化第一高级中学校2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题

【全国百强校】吉林省吉化第一高级中学校2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题2014届江苏省南京市、盐城市高三一模考试历史试卷2014-2015学年四川邛崃市高埂中学高一上期第一次月考文综历史试卷2015届湖南岳阳一中高三10月第二次月考历史试卷江西省抚州市临川一中2015届高三10月月考历史试卷2014-2015学年四川成都市六校高一上期期中历史试卷2014-2015学年山东省滕州市第五中学高一上期期末历史试卷2016届贵州遵义航天高中高三上第三次模拟文综历史卷2015-2016学年江西南昌市八一中学等校高一上期末联考历史试卷2016届河南省焦作市高三第一次模拟文综历史试卷2016-2017学年河北邯郸成安一中永年二中高一上期中历史试卷2017届福建省泉州市惠安县荷山中学高三第二次质检历史试卷2017届甘肃省民乐县一中高三10月月考历史试卷2016-2017年广东普宁第一中学高二上第二次月考历史试卷2017届甘肃省通渭县二中高三上第二次月考历史试卷新疆兵团第二师华山中学2016-2017学年高一上学期期末考试历史(文)试题河北省石家庄市第一中学2016-2017学年高一上学期期末考试历史试卷江西省南昌市八一中学2016-2017学年高一文理分班考试历史试题江西省南昌市八一中学2016-2017学年高一文理分班考试历史试题甘肃省甘谷县第一中学2018届高三上学期第一次月考历史试题河北省武邑中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题浙江省余姚市第一中学2017-2018学年高一上学期第一次质量检测题历史人教版历史高一必修一第四章第十六课抗日战争同步练习江苏盐城市时杨中学2018届高三12月月考历史试题人教版历史高一必修一政治史 第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流 第16课抗日战争作业试卷江苏省盐城市伍佑中学2017-2018学年高二12月阶段考试历史试题江苏省泰州中学、宜兴中学2018届高三上学期学业能力综合评估测试历史试题陕西岐山县2017—2018学年度第一学期期末质量检测高一历史试题河北省鸡泽县第一中学2017-2018学年高一上学期期末历史试题九河北省石家庄市普通高中2017-2018学年高二四月月考历史试题云南省大理州第五中学2017-2018学年高一上学期期末考试历史试题辽宁省阜蒙县二高2017-2018学年高一下学期期末考试历史试卷【全国百强校】安徽省屯溪第一中学2018-2019学年高二上学期开学考试历史试题江苏省盐城市伍佑中学2018-2019学年高一上学期学情调研(一)历史试题山西省范亭中学2019届高三上学期第二次月考历史试题四川省成都外国语学校2018-2019学年高一上学期半期考试历史试题四川省邻水实验学校2018-2019学年高一上学期期中考试历史试卷江苏省邗江中学2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题1广东省深圳市高级中学2018-2019学年高一上学期期末考试历史试卷【全国百强校】江西省南昌县莲塘一中2019届高三冲刺七历史试卷广西贺州平桂高级中学2018-2019高二下学期第一次月考历史试卷江西省宜春市上高二中2018-2019学年高一下学期第一次月考历史试题重庆市璧山区大路中学2018-2019学年高二3月月考历史试题江苏省苏州市吴江区汾湖中学2019-2020学年高二上学期第一次月考历史题江苏省苏州市陆慕高级中学2019-2020学年高二上学期第一次月考历史试题江苏省常州高级中学2018-2019学年高一上学期期中考历史试题安徽省宿州市泗县第一中学2020-2021学年高一下学期第二次月考历史试题江西省赣州市兴国中学2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题

名校

6 . “根据统计,国民政府在1938—1940年先后组织的大战役有:南昌会战、随枣会战、第一次长沙会战、1939年冬季攻势、桂南战役、绥西作战和枣宜会战等。第七次战役规模相当大,地域涵盖华东、华北、华中和西南地区,每次日军投入的兵力均在8—10万,中国军队投入的兵力至少在20万以上。……两年间,国民党军队共毙俘日军263,251人,同时也付出了1,019,911人的重大伤亡。”材料要说明的观点是1938—1940年间

| A.国民党积极抗战,给日军沉重的打击 |

| B.国民党和共产党都是抗日的中流砥柱 |

| C.国共合作抗战,取得了抗战的胜利 |

| D.人民群众积极支持抗战,给日寇沉重的打击 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

130次组卷

|

14卷引用:2012届吉林省普通高中高三上学期摸底测试历史卷

2012届吉林省普通高中高三上学期摸底测试历史卷2013届河北省灵寿中学高三第一次月考历史试卷2012-2013学年福建省清流一中高一第三阶段试历史卷2014-2015学年河北成安一中等三校高一上期期中联考历史试卷2014-2015学年云南芒市第一中学高一上期期中历史试卷2014-2015年江苏如东高中高二12月段考历史(必修)2015-2016学年福建三明一中高一上期第二次月考历史试卷2017届湖南省邵阳市邵东县第三中学高三上期第一次月考历史试卷河南省沁阳市永威中学2018届高三上学期第3次周考历史试卷河南省周口中英文学校2018届高三上学期第一次月考历史试题云南省德宏州芒市第一中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题云南省腾冲市第八中学2018-2019学年高一下学期开学考试历史试题河南省周口中英文学校2019年高三上学期期中考历史试题江苏省扬州市邗江中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题(新疆预科班)

7 . 为政之道,要在用人。阅读下列有关科举制的材料,结合所学回答问题:

(1)科举制度逐渐取代察举制度是中国选官制度的重大变化。试对这一现象做出评价。

(2)分别说明宋代科举制度及官员构成的特点。

材料一:科举制度确立于隋唐时期。与察举相比,科举制下考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考,且“取士不问家世”,“一切以程文为去留”,没有如“入门兼美”等附加条件。考试科目中以进士科最为显要,主要考诗赋,即命题作诗。据学者统计,唐代290年共取进士6603人。

材料二:在宋代,科举出身的官员成为文职官队伍的核心。两宋310年,仅通过中央省试合格的进士即达43000人之多。其规模远远超过前后各代。当时的宰相中,90%以上是通过科举获得资格的,而其籍贯也有所变化。隋代宰相只有极少数籍贯属南方,唐宰相累计有369人,其世族籍贯90%属于北方。北宋中叶以后,南方任宰相者渐多。据统计,宋代共有宰相134人,南、北方地区分别以浙江、河南为代表,河南共有21人作过宰相,北宋18人,南宋3人;浙江先后有24人任过宰相,北宋4人,南宋20人。

(1)科举制度逐渐取代察举制度是中国选官制度的重大变化。试对这一现象做出评价。

(2)分别说明宋代科举制度及官员构成的特点。

您最近一年使用:0次

名校

8 . 据资料统计:在明后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。然而当时它却没有形成强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。对材料中“没有形成强大的扫荡旧经济基础的革命性变化”的准确理解是

| A.因实行闭关锁国政策而丧失世界贸易的中心地位 |

| B.中国传统的农耕经济不利于工商业的发展 |

| C.西方的工业革命没有对中国产生较大影响 |

| D.没有转化为资本主义发展所需要的资本和市场 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

329次组卷

|

17卷引用:2014-2015学年吉林实验中学高一下期期中历史试卷

2014-2015学年吉林实验中学高一下期期中历史试卷2016-2017学年吉林省东北师范大学附属中学净月实验学校高一下学期期中考试历史试卷2012届安徽省宿州市高三第一次教学质量检测历史试卷2013届黑龙江省大庆市第三十五中学高三第三次月考历史试卷2013届河北省正定中学高三月考历史卷2016届内蒙古乌拉特前旗一中高三上期第一次月考文综历史试卷2015-2016学年湖北荆州中学高一下3月段考历史卷2017届天津市六校高三上期中联考历史试卷四川省宜宾市南溪区第二中学校2016-2017学年高二下学期期中考试历史试题安徽省巢湖市烔炀中学2018届高三第一次月考历史试卷福建省福建师范大学第二附属中学2018届高三上学期期中考试历史试题广西桂林市第一中学2017-2018年高一下学期期中检测历史试题【市级联考】山东省济南市金牌一对一2019届高三高考复习古代史专题练习历史试题河北省藁城市第一中学2018-2019学年高一下学期4月月考历史试题2013届天津市和平区高三第二次质量调查历史试题重庆市第八中学2018-2019学年高二上学期第一次月考历史试题山西省长治市第二中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题