| 相关史料 | 24日,未署年月 | 北洋政府曾发给代表团训令签约的电报。 |

| 6月8日 | 《晨报》刊载上文电报并注明,“上月廿四(24)日国务院发出电报”。 | |

| 6月26日 | 北洋政府电令中国代表称,如不能保留山东,即拒绝签字。 | |

| 学者推断 | 考虑到当时的技术条件,当时向巴黎发电需数日才能送到,26日发电为时已晚。北洋政府在最后时刻做出这一决定,没有任何实际意义。 | |

| A.北洋政府坚决拒签和约 | B.《晨报》支持五四运动 |

| C.拒签促使学生运动爆发 | D.北洋政府推卸签约责任 |

| 史料 | 出处 |

| “非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。” | 《史记·秦始皇本纪》 |

| “始皇置酒咸阳宫,博士七十人前为寿。” | 《史记·秦始皇本纪》 |

| “居数日,项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭,收其货宝妇女而东。” | 《史记·项羽本纪》 |

| A.焚书事件并未造成严重后果 | B.秦始皇并未下令焚烧书籍 |

| C.秦末战争可能加剧文献损毁 | D.焚书事件造成了文化断层 |

材料 贾思勰在写作《齐民要术》时,“采捃经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事”,因此它所记载的饮食内容,是实践经验的总结,反映了当时饮食文化方面的成就。另外,他还征引了北朝之前的古籍150多种。所以,《齐民要术》实际上是公元6世纪之前中国古代饮食学的集大成。

第64至68章,记载了麹蘖(酒曲)的制作和各种酒类的加工酿造,阐述了制麹酿酒的发酵过程,麹的微生物培养和酒的发酵现象、条件、原料和产品关系的内在规律,是我国古代酿造工艺的重要典籍。

第69至75章,介绍了各种酱、醋、豉等微生物发酵食品的加工制作方法,以及各种腌菜、酱菜、酸菜的种类和制作方法。其种类之多样、工艺之详尽为此前其它饮食学著作所不见。

第76至81章,记录了各种肉类和鱼类的烹饪方法。畜肉食物中,以牛羊猪肉为多,驴马犬肉为次;禽肉以鹅鸭为多,鸡肉为次;鱼类以鲤鱼等淡水鱼为多,鳖类为少。同时还记录了大量的烹饪方法,有着北方黄河中下游浓郁的地方风味。

第82至86章以及89章,记载了粮食食物的加工炊煮方法,显示了当时粮食谷物类食物的丰富多彩。

——整理自黎虎主编《汉唐饮食文化史》

(1)根据材料并结合所学,概述北朝饮食学得以发展的原因。(2)根据材料所述饮食学的内容,简析《齐民要术》在历史研究方面的价值。

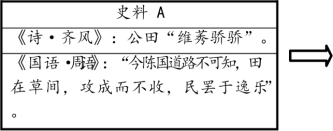

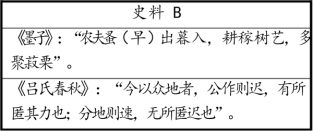

| A.以家庭为单位的小农经济的出现 | B.广泛使用了铁犁牛耕 |

| C.封建土地私有制出现和逐渐确立 | D.农民在田间集体耕作 |

材料 1912年,中华民国建立,然而仅仅一年之后国民党与北洋系便正式决裂,二次革命发生,随后国会被解散,短暂的共和试验遭到挫败。此种始料未及的结果引起了当时人多层次的反思。对共和政治的思考贯穿了张东荪漫长的一生,共和政治在中国的可能性与基础一直是他思考的基点。面对辛亥革命后共和试验的挫折,他认为,问题在于道德与社会。中国传统的士人政治的理想以及18世纪自然哲学与19世纪进化论的双重影响,促使他提出了“对抗论”(包括政党之间的对抗、社会与政府之间的对抗)的主张,作为新道德与新社会的共同构成原则。张东荪对共和政治道德基础的探寻,对“对抗论”思想的阐发,皆面临着新世界观下道德与政治、社会与政治间的紧张,而其探索的价值与限度,也恰在于此。

——摘编自高波《张东荪对民初共和政治的反思》

(1)根据材料并结合所学知识,分析张东荪反思民初共和思想的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价张东荪对民初共和思想的反思。

| A.充满了现实主义的艺术风格 | B.弘扬了封建王朝的主流价值 |

| C.迎合了市民阶层的心理需求 | D.体现了民主自由的时代追求 |

| A.推陈出新的创作风格 | B.自娱自乐的价值追求 |

| C.国家兴亡的社会关切 | D.昂扬进取的时代风貌 |

| A.证明中国进行社会政治变革的必要性 | B.寻找甲午中日战争日胜中败的原因 |

| C.批评洋务运动未能使中国富强 | D.比较中日近代化道路的异同 |

| A.皇帝好恶决定社会对艺术的评判 |

| B.王羲之的艺术成就不可超越 |

| C.艺术水平与时代选择的共同价值 |

| D.朝代更替影响艺术评判标准 |