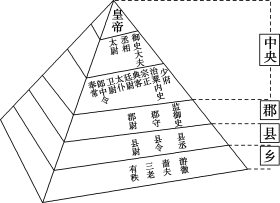

材料一 政治制度构建示意图

材料二

材料三 隋唐时期正式确立了三省六部制,其中门下省负责谏议和封驳,不仅有权对宰相作出的决策提出异议,也可以对皇帝的做法提出不同意见。

(1)据史料一、概括秦朝政治制度的表现及突出特点;(2)据史料二、在地方行政制度上,汉朝在秦朝制度基础上进行了怎样的“改进”?产生了怎样的影响?对产生的影响又是如何解决的?

(3)根据史料三和所学知识,概括唐朝三省六部制中三省的职责并结合所学知识说明这一制度的作用。

材料 甲午战后,以康有为为代表的维新派主张开议院。随着维新运动的高涨,康有为认为“民智未开”,开议院为时过早。1898年,康有为在《应诏统筹全局折》中提出:设制度局,负责“审定全规,重立典法”,“撰叙仪制官制诸规则”,甚至“酌定宪法”;制度局议定章程之后,交由法律局、税计局、学校局、农商局等12个专局来负责执行;制度局成员由皇帝擢拔,对皇帝负责;议事程序是“派王大臣为总裁,体制平等,俾易商榷,每日值内,同共讨论”,最终由皇帝裁决。开制度局的建议得到了光绪皇帝的重视和支持,但遭到保守势力的反对,最终未能实现。

——摘编自《戊戌变法档案史料》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析康有为从主张设议院转向开制度局的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括康有为所设计的制度局的特点。

材料一 据史料记载,周武王病死后,成王年幼,武王的弟弟周公旦辅政,引起管叔,蔡叔等贵族的不满,纣子武庚拉拢二叔起兵,经过三年苦战,才被平定,战后,周公意识到分封势在必行,在“吊二叔之不咸”之余,“封建亲戚,以藩屏周”。

材料二 欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制;并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体。周公制作之本意,实在于此。

材料三 春秋时,犹宗周王,而七国则决不言王矣……春秋时,犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时,犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时,犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十年之间。史之阙文,而后人可以随意推者也。不待始皇并天下,而文物之道尽矣。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析周初实行分封制的目的。

(2)根据材料一、二,概述有关我国古代早期政治制度的主要信息。

(3)材料三反映了什么问题?你认为西周制度设计上存在什么缺陷?

材料一:

材料二:

史料记载1845年后“洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业”,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉……不能出口”。

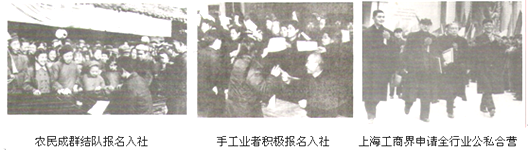

材料三:

(1)材料一反映了我国古代经济的什么特点?

(2)材料二反映了近代中国经济结构发生什么变化?变化的主要原因是什么?

(3)材料三反映了新中国成立初期我国经济发生什么变化?产生了什么重大影响?

材料一:民国建立后,中央集权政治体制的倒台,引发了以传统政治为基础的旧有伦理与价值体系的松动。男人剪辫子、女子放足、青年离家、自由恋爱、神位被黜、洋货畅销、西学昌盛……这些社会生活的表征。实际反映的是传统价值观念开始失去在社会中的正统地位。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》

材料二:中华民国之主权属于国民全体。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别;……中华民国之立法权,以参议院行之;临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律;国务员辅佐临时大总统,负其责任,实行责任内阁制;国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

——摘自《中华民国临时约法》

请回答:

(1)从材料一中可以看出辛亥革命有怎样的积极作用?

(2)材料二体现了政治建设中的什么原则?这部约法的是什么性质的法律?它的颁布有何重大意义?

(3)有人说辛亥革命是一次成功的革命,也有人说辛亥革命是一次失败的革命。你同意哪一种观点?请说明原因。

材料一 (董仲舒)把孟子的性善论与荀子的性恶论装进阴阳的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论。他所强调的不是从道德伦理意义上探讨人格的完善,而是着重论证君臣父子、夫妻之间“三纲”论之不可移位……但在政治学领域,他的大一统思想却有利于国家的巩固,而且适应于历史发展的潮流。

——张岂之《儒学思想的历史演变及其特点》

材料二 宋儒通过对经典的研究,发现经典并非“圣道之全”……宋儒还通过总结汉唐以来经学的种种误区,指出治经应以切于实用为目的,应以讲明圣道、求得义理为旨归。因此,面对异质文化的严峻挑战,首先要起来维护儒家主体文化的神圣性,特别是发掘儒家文化的内在价值,这是一场保卫“圣人之道”的文化战争。

——人民网《宋代疑古思潮简论》

材料三 中国明清之际的进步思潮与欧洲十八世纪的启蒙思潮分属两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期社会批判的产品,后者却是近代社会的宣言书。有些学人将这两种形态的文化等量齐观,显然不太恰当。如果要在欧洲文化史上选择一个段落同中国明清之际的进步文化作比拟,无论从产生的背景还是从所包含的内容而言,都以欧洲封建社会存在的最后几个世纪(14~17世纪),即严复说的西方“古学”转向“新学”的阶段发生的文艺复兴运动较为相当。

——冯天瑜《从明清之际的早期启蒙文化到近代新学》

请回答:

(1)根据材料一,概括董仲舒思想的主要特点及其政治影响。

(2)根据材料二,指出宋代“疑古”思潮的背景。结合所学知识,以程朱理学为例分析宋代“疑古”思潮的特点。

(3)根据材料三,结合所学知识分析指出“同中国明清之际的进步文化作比拟……文艺复兴运动较为相当”的理由。明清之际的进步思潮未成为“近代社会的宣言书”,试从影响角度加以说明。