材料一 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 这以前,中国人民也发生过多次反对帝国主义和封建军阀的政治行动,可是它们或者是单纯的军事行动,或者是只有较少人参加的爱国运动。五四运动就大不相同了。它所牵动的社会面如此之广,表现出不达目的誓不罢休的顽强意志,使反动势力张皇失措。

——金冲及《二十世纪中国史纲》第一卷

材料三 五四运动以全民族的力量高举起爱国主义的伟大旗帜。五四运动,孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大五四精神,其核心是爱国主义。爱国主义是我们民族精神的核心,是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。

——习近平在纪念五四运动100周年大会上的讲话

(1)结合材料一和所学知识,指出从法律上实现“民国”取代“帝国”的措施。“民国”给中国社会带来了“前无古人的变化”,请从政治制度的角度加以说明。(2)据材料二指出五四运动以前的政治行动有何缺陷?与之相比,五四运动又具有了哪些新的特点?

(3)结合所学知识,如何理解习近平所说的:五四运动在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义?

材料一 在鸦片战争前后,中国所占的全世界制造业份额从1800年的33.3%下滑到1830年的29.8%,再下滑到1860年的19.7%;而英国则从1800年的4.3%,激增至1830年的9.5%,并于1860年以19.9%的份额首次超过中国,成为全球第一。

——《鸦片战争:全球GDP第一的大国为何照样挨打?》

材料二 鸦片战争后,中外贸易不断扩大,其主要进口品为鸦片和棉纺织产品,中国主要的出口品仍为茶叶等农副产品……我国出口商品主要为农产品、初级矿产品、手工制品,其科技含量很低,生产规模较小,仍处于自然经济的落后态势中……随着中国市场的逐渐开辟,19世纪70年代以后鸦片贸易的比重就逐渐减少了,而正常的商品交易则越来越扩大。

——摘编自张易《近代中国对外贸易与经济的发展》

(1)结合材料一和所学知识,分析中国制造业在世界所占比重逐渐下降并最终被英国超过的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出鸦片战争后中国对外贸易的特点。

材料一 1934年7月,在中央苏区第五次反“围剿”作战接连失利,苏区形势极其严峻的情况下,中共中央、中华苏维埃共和国中央政府人民委员会和中央革命军事委员会决定,以中国工农红军第七军团组成北上抗日先遣队,挺进到闽浙赣皖边地区,开展抗日救亡运动,发展游击战争,创建新苏区,以“吸引蒋敌将其兵力从中央苏区调回一部到其后方去”,减轻中央苏区的压力,配合中央红军主力,粉碎敌人第五次“围剿”。

——《中国工农红军长征史》

材料二 红军长征时的图片。

(1)根据材料一,概括红军长征的背景。

(2)根据材料二提供的信息和所学知识,指出红军在长征中克服了哪些方面的困难。

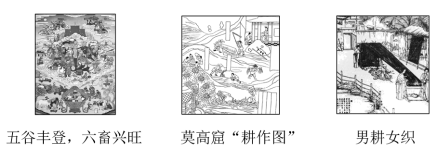

材料一

材料二 明代隆庆、万历年间,蒲州张四维家族、王崇古家族、马自强家族,均是大商人家庭,三家联姻为亲戚,增强了其商业竞争实力。王崇古在河东业盐,张四维的父亲是长芦大盐商,累资数十百万,张、王二氏联手,结成了盐商团伙,控制了河东、长芦两处盐利,具有一定的垄断性,在亲缘集团的基础上又逐渐发展为地缘组织。

——张正明《明清时期的山西盐商》

而传统的城镇,商业机能则日渐浮现……1500~1800年的三百年间,方志资料显示这是一段市镇稳定成长时期,尤其在正德、万历年间以迄清代乾隆时代,市镇的数量平均增加一、二倍以上,而且有许多市镇达到空前的繁荣。

——刘石吉《明清时代江南市镇研究》

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代农业经济的特点。

(2)根据材料二,归纳明清时期商品经济发展的新现象。

(3)明清时期,在农耕经济高度发展中分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这种变异具体指哪一现象?

材料一 秦国,其公族原出东夷,西迁后长期与戎狄杂处,被目为戎狄。“好马及畜,善息养之”,传到襄公时,以护送平王东迁有功而受封为诸侯,并授之周人的故土——“岐以西之地”。到秦缪公之时,国势强盛,取得了“益国十二,开地千里,遂霸西戎”的霸业。此时的秦缪公,在与戎王使者由余对话时,俨然“以诗书礼乐法度为政”的中国自许。

——据田广林 任妮娜《从夷夏异制到华夷一体》整理

材料二 敦煌便是国际文化进入的大门,……从地理上看,天山东部像一座半岛,遥遥相望的敦煌犹如一座灯塔,为“日款于塞下”的商胡贩客领航、指路;……成为“华戎所交一都会也”……唐代敦煌的变化更为深刻……在丝绸之路上的作用已不亚于国都。……敦煌不仅是发号施令的行政中心、国际贸易市场,也是佛门圣地……更为精彩的是,壁画和塑像反映出不同文明在碰撞中悄悄地改变着。

——张传玺等《中华文明史》第三册

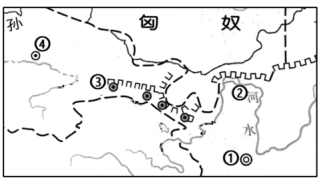

(1)春秋战国时期,各少数民族出现华夏认同观念。根据材料一概括秦国这一观念形成的主要原因。结合所学,概述秦朝建立后顺应这一观念在南部和西南部地区采取的措施。

(2)读材料二图,写出敦煌所在位置的数字标号。根据材料二并结合所学,指出敦煌开始成为“发号施令的行政中心”的相关史实,并概述敦煌凸显的“华戎所交”产生的积极影响。

材料 抗日根据地,是人民抗日武装开展敌后游击战争,达到保存和发展自己、消灭敌人之目的的战略基地。面对1941年以后的严峻形势,各根据地军民按照中共中央的部署,在农村实行减租减息的土地政策,一方面,地主要减租减息,改善农民的生活,调动其生产和抗日积极性;另一方面,农民要交租交息以照顾富农和地主的利益,联合其共同抗日。

中国改革开放事业从20世纪70年代末起步,改革首先在农村取得突破。1978年,安徽省凤阳县和肥西县成为包干到户和包产到户的策源地。根据邓小平的讲话精神,中共中央于1980年召开座谈会,形成《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》纪要。随着文件精神的贯彻执行,以“双包”著称的家庭联产承包责任制迅速向前发展,到1982年6月,全国实行这一制度的生产队达到71.9%。

——摘编自杨凤城主编《中国共产党历史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明抗日根据地实行减租减息土地政策的政治意义。

(2)根据材料并结合所学知识,概括新时期农村改革的特点,并说明这场改革取得成功的原因。

材料一 春秋战国——秦汉时期农业发展情况

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 |

| 公元年代 | 前770—前221 | 前221—220 |

| 耕地面积/万hm2 | 1533.3 | 3813.3 |

| 粮食单产(kg/hm2) | 712.5 | 825 |

| 粮食总产/亿kg | 102.7 | 295.7 |

| 口粮总量/亿kg | 111.4 | 208.8 |

| 粮食需求/亿kg | 123.7 | 232.0 |

| 人口/万人 | 3200 | 6000 |

| 人均占粮/kg | 320.5 | 492.9 |

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 “在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,不能认为进入工业化,吃饭问题就可有可无,也不要指望依靠国际市场来解决”。始终绷紧粮食安全这根弦,始终坚持以我为主、立足国内、确保产能,科技支撑。解决吃饭问题,根本出路在科技。种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控。要发挥我国制度优势,让农民能获利、多得利,保护和调动农民种粮积极性;……多措并举、凝聚合力、久久为功,才能牢牢掌握粮食安全主动权。

——改编自李浩燃《粮食安全是“国之大者”》

(1)根据材料一,概括春秋战国到秦汉农业发展的趋势,并结合所学,分析其原因。

(2)根据材料二,结合所学,从政策支持和农业技术角度,概括现代中国应对粮食安全的举措。

材料一 唐朝初期开放的对外政策的主要指导思想就是“兼收并蓄”。无论在政治、军事、经济、文化,还是对外交往等方面,始终贯彻这一“兼收并蓄”的思想,表现出一个强大的并且有着领先于世界其他各国文明的帝国的胸襟。这不仅给唐王朝本身带来了政治、军事、经济、文化等方面的巨大利益,而且对以后的中国的历朝历代及世界各国都产生了极其深远的影响。

——摘编自张瑞涛《唐朝初期的对外政策及其影响》

材料二 1840年鸦片战争以前,清王朝“贵华贱夷”,闭关锁国,与周边国家维持着长期的和平。当时,清朝认为中国是优越和强大的,是世界的中心,四周的藩属邻国以至海外列国是落后野蛮的,应该向中国朝拜进贡。自中外通商以后,清统治者视来华的西人为非我族类的野蛮人,认为应严格加以防范。在这种意识支配下,19世纪初的清朝基本实行闭关锁国政策,但仍留广州一口对外贸易,并不拒绝与各国交往,只是强调对方必须承认中国为天朝上国,追求名义上的藩属朝贡关系,重视名分礼仪等细节。

——据陈小军《简论清朝对外政策的演变及特征》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析唐朝初年与清朝前期对外政策的差异及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出唐朝初年与清朝前期对外政策对当时中国社会产生的最大影响。

材料一 明清以来,中国商品经济有了较快的发展,特别是在明清之际引进原产于新大陆的作物以后,加快了经济作物的商品化过程。在一些经济作物集中产区,如太湖周围的三吴地区,原来虽然是粮食高产地区,但因栽种桑棉,还需从外处调进粮食,这样就促进了粮食的商品化。其他一些经济作物,像花生、烟草乃至甘蔗等,在其生产发展中也都有类似情况。这样,在人口稠密的地方和贫瘠的山区,都推广高产的玉米、甘薯等作物,以补救粮食生产的不足。全国作物生产的布局有了新的变化,在土地利用上,除了随着东北、西北的垦殖开发扩大了全国耕地以外,更重要是由于复种和间、混、套种等多熟制的推广,提高了复种指数,扩大了增产途径。传统的精耕细作得到了进一步的推广和发扬。

——摘编自王思明《如何看待明清时期的中国农业》

材料二 英国工业革命以前,农业是国民经济中的主要部门,农业人口占全国人口的绝大多数。从15世纪最后30年开始的圈地运动到19世纪中叶集约化农业的建立,英国经历了从中世纪自给自足的传统农业向近代农业转变的农业革命。农村资本主义关系的较早出现、土地关系和农业生产技术的变革、较大规模的商品化农业的建立,在为工业革命创造条件和促进其发展方面,起了关键性的作用。而工业革命的发生也为农具的改良、农业机械的发明和推广创造了条件。农业机械的逐渐采用对提高农业劳动生产率、提高农业集约化程度、相对减少农业劳动力起了重要作用。1801-1881年,农业劳动力在全国劳动力中的比例从35.9%下降到12.6%。

——摘编自王章辉《英国农业革命初探》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清时期中国农业与英国近代农业发展的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,从社会转型的角度分析近代英国农业发展的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中英两国农业发展的历史启示。

材料一 我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该让它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。我们还应在共同的基础上来互相了解和重视彼此的不同见解。我们必须做的事情是寻找某种办法使我们可以有分歧而又不成为战争中的敌人。

——整理自周恩来在某次国际会议上的演说

材料二 新中国成立之初,在社会主义阵营与帝国主义阵营相对抗的国际格局下,美国顽固推行反华政策,毛泽东提出了主导中国对外关系的联苏反美“一边倒”战略,把美帝国主义作为中国人民和世界人民“最凶恶的敌人”。

——摘编自舒建国《毛泽东“反帝反修”外交战略的内涵及其实践效应》

材料三 2013年3月22日,国家主席习近平在访问俄罗斯时强调,中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴……面对复杂多变的国际形势和依然严峻的国际经济环境,中俄要更加紧密地加强全方位战略合作。……密切在国际和地区事务中协调配合,坚决维护两国共同的战略安全,坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则,维护二战成果和战后国际秩序,维护国际公平正义,促进世界和平、稳定、繁荣。

——2013年3月中国经济网报道

(1)根据材料一回答会议的名称及周恩来提出了什么外交方针?

(2)根据材料二及所学知识回答新中国实行“一边倒”外交方针的原因。

(3)根据材料三及所学知识概括新中国成立以来中国与苏联、俄罗斯关系的变化。