材料一 诸位代表先生们,我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由。

——毛泽东《中国人民站起来了》

材料二 伟大的抗美援朝战争,拼来了山河无恙、家国安宁。打出了中国人民的精气神,让全世界对中国刮目相看。抗美援朝战争锻造的伟大抗美援朝精神,是中国共产党人和中国人民军队崇高风范的生动写照,是中华民族传统美德和民族品格的集中展示,是以爱国主义为核心的民族精神的具体体现。

——王寿林、蔡雪芹《大力弘扬伟大的抗美援朝精神》

材料三 “中国的革命正是由这两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国做立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的‘社会差别’”。

——(美)费正清

(1)结合所学知识,指出“中国人从此站立起来了”的时间(写年月日)及标志。根据材料概括这一历史事件对世界的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出抗美援朝战争给中国带来的影响。(不得照抄原材料)依据材料指出抗美援朝精神的核心内涵。

(3)依据材料三并结合所学,回答新中国是如何“提高处于社会底层的农民的地位,消除社会差别”的?进行这一改变的根本原因是什么?其主要目的是什么?

(4)结合所学归纳出以上三则材料所反映历史事件间的内在联系。

材料一

【图1 春秋初期的诸侯国】

【图2 春秋后期的诸侯国】

【图3 战国时期形势图】

材料二 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,以别于四邻较为落后的民族。后者相对华夏族被概称为“夷”,具体又有夷、蛮、戎、狄等名称。西周时期,华夷之争比较激烈,到春秋战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,楚国也不再被视为蛮夷。最终到秦汉以后形成统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

主题二 经济发展

材料三

| 时间 | 生产工具 | 经营方式 | 农业技术 |

| 西周 | 耒、耜、镈、铚等,绝大部分用木石、兽骨和蚌壳制成 | 公社农民聚族而居,集体劳动,“春,令民毕出在野,冬则毕入于邑。” | 在耕作、灌溉、施肥、选种、选种、除虫等方面具有相当高的技术知识 |

| 战国 | 耒、耜、犁、锄、铫等铁制农具,牛耕推广 | 公社及其所有制即井田制度瓦解,小农经济盛行 | 深耕技术普遍推行,施肥、选种等技术进一步发展,修建都江堰等水利工程等 |

——据白寿彝《中国通史》整理

材料四

材料五 战国时期,各诸侯国商业发展,固定的贸易场所逐渐出现。这改变了原来商人在野外谋取利润的现象。由于商人的频繁往来和商业运输的发达,一批作为手工业中心和农副产品集散地的工商业城市勃然兴起。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的风气逐渐向整个社会渗透,大量的人不避“关梁之难,盗贼之危”交流四方物产,其中一部分人还参加政治活动,从而产生由大中小商人组成的独立商人阶层。

——摘编自熊林《浅谈春秋战国时期商品经济的发展》

材料六 末作奇巧(指商业、手工业)禁则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……今为末作奇巧者,一日作而五日食(意为工商业一日之利,可供五日之需)。农夫终岁之作,不足以自食也。舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——(春秋)管仲《管子•治国》

主题三 孔子、老子与百家争鸣

材料七 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料八 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——袁行霈、严文明等编《中华文明史》

材料九 A.治大国,若烹小鲜。

B.道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

君者,民之原(源)也。原(源)清则流清,原(源)浊则流浊,故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。

C.事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。 治强生于法,弱乱生于阿。

D.视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

材料十

主题四 变法运动

材料十一 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。当时流行“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也”。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。围绕“争霸”战争的需要,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料十二 战国初期,秦国虽有一定的地缘政治优势,却是华夏体系中的落后国家,当时地处中原的国家都以“戎翟”这个贬义词来称呼秦国。

商鞅确定的改革方略是:首先,只有国家强大,才能在战争中有立足之地;其次,只有改革落后的制度,秦国才能强大;再次,只有摧毁落后和保守的秦国宗氏制度,改革才能进行。为此,商鞅采取的主要措施是农耕、军功、法治、集权四大方略。具体而言就是以重农主义为取向的农耕政策,以国家主义为取向的集权政策,以平民主义为取向的军功政策,以法治主义为取向的以法治国方略。

商鞅新法推行10年,使秦国从原来的“始秦戎翟之教,父子无别,同室而居”的一个极其落后的国家,变成“秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

——摘编自叶自成《商鞅的创新精神与秦国对大国的超越》

材料十三 春秋战国时期是中国历史上承前启后的重要时期,因为春秋战国时期中国完成了社会的转型。在此之前中国社会仍然是血缘社会,在此之后虽然仍有浓重的血缘色彩,但转向了地缘社会;在此之前是封建诸侯、贵族分权的时代,在此之后是专制独裁、皇帝集权的时代……中国自夏朝以来的四千年历史可以分为前后两大阶段,春秋战国时期就是这两大阶段之间的转型时期。

——摘编自辛田《春秋战国时期社会转型研究》

*基础测评*

(1)根据材料一的三幅形势图并结合所学,概括从春秋到战国时期的变化及趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括春秋战国时期民族关系的重要变化。

(3)依据材料三概括西周至战国时期农业发展的趋势,简要分析其影响。

(4)材料四中蕴含了哪些时代信息?

(5)根据材料五,概况战国时期商品经济发展的主要表现。

(6)据材料六,分析春秋时期管仲调整经济政策的理由。

(7)根据材料七、八并结合所学知识,概括百家争鸣产生的历史背景。并概括其性质。

(8)依据材料九,依次回答材料中涉及哪些先秦时期的思想流派,并概括出他们的治国主张。

(9)依据各学派的思想主张及所学, 概括“诸子百家”争论的焦点问题是什么。

(10)依据材料十中的图,归纳春秋战国时期著名思想家在地域分布上的特点。结合所学,归纳春秋战国时期“百家争鸣”的意义。

(11)根据材料十一,概括说明在春秋战国社会大变革中经济与政治文化之间的关系。

(12)据材料并结合所学知识,指出商鞅变法的历史背景。

(13)据材料十二并结合所学知识,指出商鞅在“农耕、军功、法治、集权”四个方面所推行的具体举措。

(14)据材料十二并结合所学知识,分析指出商鞅变法使秦国走向富强的主要因素。

*能力提升*

(15)根据材料,归纳推动春秋战国时期社会转型的因素。

*历史纵横*

(16)根据材料十三,归纳春秋战国时期社会转型前后的相同点与不同点。

材料一 大抵中国自营的民营工业,1870年代有二十几家,以小规模工业为主,至1880年代后陆续增加,且已有若干大型工业出现。截至1894年,全国共有一百多家大小不同的企业。其中,采矿业多与政府的军事工业配合,受政府控制较大,成效较小,其他轻工业因受政府干涉较小,成效较大,但因资本额少,难以与外国企业或外国在华企业相比。清末的民营工业,在1894年以前其资本额仍较官办或官商合办者为少。

——摘编自王建朗等主编《两岸新编中国近代史:晚清卷》

材料二 第一次世界大战爆发,欧美各国忙于战争,不得不放松对中国的侵略,中国迎来发展工业的良机。中国工业资本家纷纷集资设厂,引进先进技术,采用蒸汽力和机器。上海、南通、汉口、天津、青岛、广州等城市的资本家率先活跃起来。爱国心的驱使与利润的刺激,使民族工业大为兴旺,财富迅速增长,呈现出一片光明景象。1918年《大公报》上的一篇论文对当时生气勃勃的局面做了真实的描述:“中国工业日见扩充,各种机器势必多用,国家之兵工厂、造币厂、铁路、船厂及制革厂、电灯遍布各处,开矿熔化等事,均需机器。缫丝厂甚多,各处又有织布、织袜、棉线汗衫、纱及机器磨坊、面粉、榨油、锯木、造纸等厂,砂及水泥、烛皂、玻璃、瓷器等厂,年胜一年。”

——摘编自魏宏运《中国近代历史的进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪晚期民营工业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳与19世纪晚期相比民国初年民族工业的新发展,并分析其发展的意义。

材料 清政府实行以银两为主、制钱为辅的传统货币制度。道光年间,由于民间制钱私销私铸,“钱贱银昂”“官民商贾胥受其累”。鸦片大量输入,白银大量外流,外国银圆普遍在中国流通,动摇了当时货币制度。对此,林则徐提出了自铸银圆的思想主张。他提出以自铸银圆取代洋银,每一枚以纹银五钱为准,照制钱之式,一面用清文铸其局名,一面用汉文铸“道光通宝”四字;银钱两枚合纹银一两。这样既集中了外国银圆携带和使用方便的优点,而且以足纹铸造,避免如外国银圆那样色低践平造成对广大人民沉重剥削的弊端。

林则徐的货币改革,以“贵在流通,在便民”的思想贯穿始终。一方面反映了他具有鲜明的为维护国家权益、富强国家、保护人民利益的经济思想;另一方面反映了他注意外国先进的事物,善于吸收新的知识养分。但由于时代的局限,林则徐自铸银圆的思想主张仍然没有完全跳出白银货币的框框,没有认识到外国银圆本位币体制的科学内涵。

——据唐岱蒙、唐嘉历《林则徐的“官铸银”货币思路与实践以及启示》

(1)根据材料并结合所学知识,概括林则徐货币改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳林则徐货币改革的主要措施,并简析其启示。

材料一 陕甘宁边区政府发布《1941年陕甘宁边区经济建设计划》,提出边区经济建设要由半自给发展到自给自足,以适应抗战和民生的需要。边区各级党政军民学一起出动,上山进沟,开展以农业生产为主的生产劳动,组织集体开荒造田,垦荒种地,发展植棉。同时,进行织布纺线、养猪养鸡、打柴烧炭。1943年,陕甘宁边区广大人民群众基本实现了“足食”,部分群众开始有了余粮。同年,除了粮食以外,棉布自给率达到73%,牛、羊、驴等牲畜饲养量也取得了快速增长。公营纺织厂可以供给机关、部队、学校等所需布匹的70%,还有万合毛厂、民生纸厂、元华工厂等数家工厂。而与人民群众生活息息相关的各类手工作坊更是如雨后春笋一般蓬勃发展起来。

材料二

1979年,国家经委召集京、津、沪三市的8家企业讨论企业管理体制改革问题,决定在这8家企业进行扩大经营管理自主权的改革试点,允许它们在完成国家计划的前提下,根据市场需要安排生产,实行利润留成,并在人、财、物方面拥有相应的自主权。1980年8月,第五届全国人大常委会第十五次会议通过《广东省经济特区条例》:(1)在维护中国主权和利益的前提下,鼓励外商投资,坚持平等互利的原则,保障投资者的合法权益;(2)对投资者给予特殊的优惠;(3)实行一套适应特区性质和要求的管理体制。1992年9月,国家计委宣布,从1993年起由国家计委管理的农业、工业、物资、商业、外贸出口产品计划指标,减少三分之一以上,其中指令性计划指标减少一半,农业除粮、棉、油等少数关系国计民生的农产品实行指导性计划管理以外,其它农产品一律取消生产计划指标。2005年10月,党的十六届五中全会在关于制定“十一五”规划的建议中提出:“鼓励东部地区率先发展”“东部地区要努力提高自主创新能力,加快实现结构优化升级和增长方式转变,提高外向型经济水平,增强国际竞争力和可持续发展能力。”

(1)归纳机料一种陕甘宁边区经济建设的主要特点,并简述其历史意义。

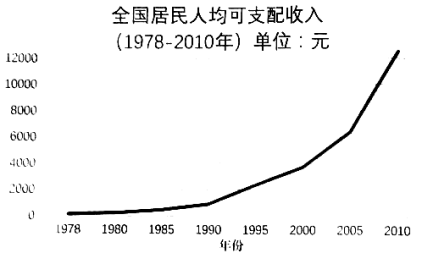

(2)结合材料二及所学,概括全国居民人均可支配收入的变化趋势并加以分析。

材料一 新中国成立初期,国防交通的组织、制度和理论建设全面启动和发展,初步形成了我国国防交通体系的框架,为后续的建设发展打下了良好的基础。十一届三中全会以后,军队建设指导思想发生战略转变,从立足于早打、大打、打核战争的临战状态转到和平时期建设轨道上来。同时,随着改革开放的不断深化,国防交通建设围绕提高综合保障能力和快速反应能力,加强了交通战备的全面建设。党的十八大以来,国防和军队改革不断深入,军民融合发展已上升为国家战略,国防交通进入深度融合发展的新阶段,国防交通建设突飞猛进,为加快建设军地一体的战略投送体系奠定了坚实基础。

-摘编自高强、芦青《新中国成立70年来国防交通建设发展历史回顾》

材料二 在国防交通建设过程中,既考虑到平时国家和地方交通建设要求,又考虑战时需要;既满足军队和国防需要,又兼顾经济和社会发展需要。交通建设平战结合、军民融合,是交通本身具有的经济、军事双重性质和任务决定的,也是世界各国普遍采取的做法。实践证明,充分发挥“大交通”优势,贯彻军地协作、资源共享理念是抓好国防交通建设的必由之路。新形势下的国防交通建设发展,就是全面落实依法治国的基本方略,以完善的国防交通法规体系。

-摘编自孟军《新形势下国防交通建设发展研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立70年来国防交通建设发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳我国发展国防交通建设的主要成功经验。

材料 “中国式现代化”主要是指在中国共产党领导下的社会主义现代化,其本质是以人为本,而不是以资本为中心。新中国的社会主义现代化大致可划分为两大时期。1949年新中国成立时,全国5亿多人口,绝大多数生活在农村,86%以上是文盲。党的第一代领导集体直面时艰,通过制度变革和道路探索,营造了全国上下团结一心、共商国是、共谋发展的良好政治氛围,逐步建立了比较完善的工业体系,为现代化打下坚实基础。

1978年党的第二代领导集体审时度势,作出了改革开放的历史性决定。一切有利于发展社会生产力、有利于增强国家综合实力的要素,都得到空前释放与扩大,计划与市场相结合,创造了举世瞩目的“中国经济奇迹”。2001年中国正式加入 WTO,于2013年成为全球货物贸易第一大国和“世界工厂”。中国用短短几十年时间走完了发达国家几百年的工业化历程。通过“引进来”和“走出去”战略,中国走出了一条既发展自身、又造福世界的现代化之路。中国式现代化,不仅注重人们物质生活水平的提高,而且从5000多年深厚文明传统中汲取养分,为实现民族复兴熔铸精神之魂。“两个文明”协调发展,构成中国式现代化的鲜明特征。

——摘编自马敏《中国式现代化新道路的历史演进及前瞻》

(1)根据材料,概括新中国的社会主义现代化各时期取得的主要成就。

(2)根据材料和所学知识,归纳中国式现代化新道路的特点。

材料一 隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二 千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事。共禹论功不较多。

——皮日体《汴河怀古》

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

——李敬方《汴河直进船》

材料三 唐朝沿用了隋朝开辟的大运河。唐高祖、唐太宗在位期间,每年从外地通过运河输送到长安的粮食约20万石,唐玄宗天宝年间增加到250万石。安史之乱后,唐朝还能再延续150多年,很重要的原因就是靠运河转运的东南财赋支持。大运河把长安、洛阳、涿郡、江都(扬州)、余杭(杭州)等通都大邑联系起来。杭州在中唐以后日益繁华,“万商所聚,百货所殖,……骈樯二十里开肆三万室”。

材料四 2014年,中国大运河作为文化遗产正式列入世界遗产名录。其范围分布在中国2个直辖市、6个省、25个地级市,遗产区总面积为20819公顷,缓冲区总面积为54263公顷。申报的系列遗产分别选取了各河段的典型河道段落和重要遗产点,包括河道遗产27段,总长度1011千米,相关遗产共计58处。遗产类型包括闸、堤、坝、桥、水城门、纤道、码头、险工等运河水工遗存,以及仓窖、衙署、驿站、行宫、会馆、钞关等大运河的配套设施和管理设施,和一部分与大运河文化意义密切相关的古建筑、历史文化街区等。

——援引中共中央宣传部主管《学习强国》人民网等资料汇编

(1)根据材料一,概括隋朝大运河开通的原因。

(2)大运河开通后,后人对此褒贬不一。根据材料二归纳三位诗人的不同观点。

(3)依据材料三概括大运河在唐朝发挥的作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出大运河作为世界遗产所具有的突出价值。

材料一 宋代是中国封建社会经济文化发展极为繁盛的一个时代,商品经济获得长足的发展,文化娱乐需求的提升也呈现前所未有的态势。宋代,农业生产的进步和手工业生产的发达,促进了城市人口的大幅增长和城镇的繁荣昌盛,游风日盛,北宋开封和南宋杭州娱乐业之兴盛,便是实例。当时都市序列中其他城市享乐之习也甚为风行:西京洛阳是当时比较重要的政治城市及文化中心。

——摘编自刑颖《宋代市民演艺活动初探从城市变迁的视角》

材料二 租界西方娱乐方式的传入(部分)

项目 | 传入年代 | 活动方式 | 影响 |

西方戏剧 | 19世纪40年代 | 1860年成立ADC剧团 | 对上海戏曲的改变和舞台的改造产 生深远影响 |

跳舞 | 19世纪40年代 | 1850年举行上海开埠以后第一次舞会 | 成为夜上海最有影响力的娱乐活动 形式之一 |

城市公园 | 1868年 | 黄埔公园是游憩的场所,也是上海地区侨民举办周末音乐会的地方 | 上海地区第一座城市公园,不同于 传统的私园 |

马戏、魔术 | 19世纪六七十年代 | 表演团体主要来自英国和美国 | 领略了不同于传统戏法的西方经典 的魔术节目 |

电影 | 1896年 | 主要在茶馆、酒楼、溜冰场等场所放映 | 中国最早的放映记录,大众化娱乐 活动形式之一 |

——摘编自楼嘉军《上海城市娱乐研究》

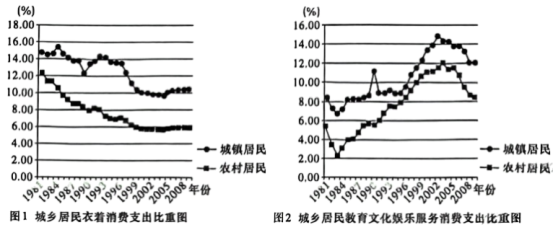

材料三 1981—2009年我国城乡居民消费的变化

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代市民娱乐活动发展的原因及其表现。

(2)根据材料二和所学知识,分析近代上海市民娱乐活动多元化的原因,并归纳其特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括我国城乡居民消费的变化趋势及原因。

材料一 农书在春秋战国时期已经出现,南北朝时期的《齐民要术》系统总结了北方旱作农业精耕细作的经验,是代表当时中国和世界最高水平的农学经典,宋代的《陈旉农书》第一次总结了南方农业技术的成就。元代的《农桑辑要》《王祯农书》囊括了南北方农业科学技术的精华,明代的《农政全书》首次增加屯垦、水利、荒政等内容,并收录了西方水利著作,是传统农学中继承与创新相结合的集大成之作。近代西方农业科学传入之前,中国农书估计达千种之多,内容涵盖了农业生产的各个方面。

——摘编自卢嘉锡总主编《中国科学技术史》

材料二 1900—1903年,罗振玉编纂刊印了《农学丛书》。该丛书汇集了中国古代农书和部分国外农书,反映了中国传统农学的发展趋向。1924年,万国鼎等人编著的《中国农书目录汇编》是第一部对中国古代农书进行系统分类编目的著作,中华人民共和国成立后,农业部于1955年提出整理祖国农业遗产,决定在南京农学院设立中国农业遗产研究室.该研究室成立后,先后编纂出版了《中国农学遗产选集》《氾胜之书辑释》《陈男农书校注》等书,得到了英国著名科技史专家李约瑟的高度评价:后来、研究室又以古代农书为主要资料,编写了中国首部综合性农业科技史著作—《中国农学史》。该书的出版引起了国内外学术界轰动,被誉为农史学科领域的里程碑。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农书编写发展的表现,并分析其发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳清末以来农书整理变化的特点。