材料一 初期察举制与科举制简表

| 察举制 | 科举制 | |

| 取士方式 | 由地方州郡长承担推荐之责,按科目要求向王朝贡上合乎相应标准的士人。 | 采用招考与投考的方式,王朝设科而士人自由报名应试。 |

| 取士标准 | 取人标准包括德行、经术、史能、功次、文法等 | 以文辞和经术取士,士人之进退决于程文之等第。 |

| 入仕程序 | 既是入仕途径,也包含了选、升迁,有时甚至还有考课的成分。 | 士子通过礼部主持的各级考试后,获得的仅仅是一个任官资格,此后须参加吏部铨选方能得官 |

| 教育背景 | 大量孝子、隐士、侠客、贤人、名流被举荐,并不要求一定是学校生员。 | 士子必须为学校的生员,方有参加科举考试的资格。 |

——据阎步克《察举制度变迁史稿》整理

材料二 1397年明朝科举考试录取进士52人全是南方人,北方举人全数落选北方举人强烈不满,纷纷指责主考官自己是南人,就包庇南人压抑北人朱元璋派人复查,结果是主考官并未舞弊违法,史称“南北榜争”。1425年,明朝实行按地域调配进士名额的制度,规定“南六十,北四十”。这一制度后来被清朝继承沿用。

——林白、朱梅苏著《中国科举史话》

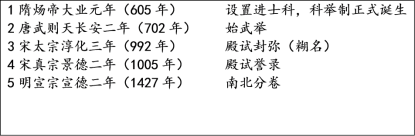

材料三 科举制大事年表

材料四 至1895—1905年间,科举制积弊已久,梁启超言:“变法之本,在育人才人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举…”袁世凯会同张之洞等地方督抚大员一起上奏朝廷,称“科举一日不停,士人皆有侥幸得第之心,民间更相率观望”。于是,1905年科举制在内外交困之下走到了历史的尽头。科举被废之后,近代新式学校迅速发展。知识分子逐渐地从封建官僚政治的束缚下解脱出来,或通过报刊、学术活动等手段议论国事,影响政治;或进入学堂或出洋留学,但他们的利益被侵害,使其已极少对晚清统治者抱着死心塌地的忠诚了。士绅阶层也把目光和精力投向地方,借清政府开办新政之机,加紧同地方政治势力的联结,发展和壮大自己的力量,直接同清朝中央政府分庭抗礼。钱穆先生对此论道:“晚清末年取消……科举制度,而西方民主自由的地方选举,急切间未能学到,于是政治失却重心,实际上握有军权,即握有了政权。”

——据周宁《蓦然回首:废除科举百年祭》

完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳初期察举制与科举制的不同之处。

(2)据材料二、三并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)根据材料四并结合所学知识,分析指出清末废除科举制度的时代背景及其历史影响。

材料一 (一战后),孙中山和中国革命者的第一个目的,就是摆脱自从 1842年把中国捆绑在外国利益集团上的“条约体系”。在这一方面,巴黎和会是令人失望的。1919 年 5月 4 日,在巴黎和会期间,中国发生了学生和工人的旨在反对列强的大规模示威游行。

——摘自(美)R.R.帕尔默著的《世界现代史》(下)(1870 年起)

材料二 社会主义这一微弱的支流在东方社会中发展壮大首先得益于一战及一战后东方国家普遍崛起的民族主义意识的觉醒。……十月革命促使马列主义在东方国家的威望空前增长,促使东方国家的先进人物接受这一思想。马列主义的传播也导致中国建立共产主义小组和共产党组织。

——摘自马克壵主编的《世界文明史》(下)

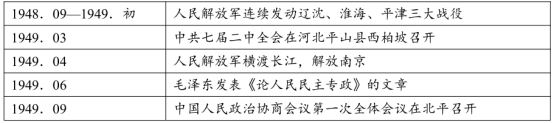

材料三 新中国成立大事记——1949 年(部分)

——据金冲及著的《二十世纪中国史纲》(上)整理

(1)依据材料一并结合所学,写出“1842 年把中国捆绑在外国利益集团上的‘条约体系’”的名称,并指出之所以说“巴黎和会是令人失望的”理由。用一句话归纳1919年在中国发生的“大规模示威游行”的性质,并列举一个“口号”证明其性质。

(2)依据材料二并结合所学,简述五四运动后中国先进知识分子接受和传播马克思主义的主要表现。

(3)任选材料三中三件大事并结合所学知识,分别说明其为新中国成立所创造的条件。

材料一:汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。