| A.文献史料往往带有主观性 | B.阶级属性决定史料价值大小 |

| C.同一事件具有不同的理解 | D.日记比二手史料更具真实性 |

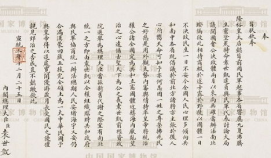

| 北宋《续资治通鉴长编》 | 自李顺作乱,遂罢铸(钱)。民间钱益少,私以交子为市,奸弊百出……于嘉、邛二州铸景德大铁钱……民甚便之。 |

| 元朝《宋史·食货志》 | 蜀人铁钱重,不便贸易……设交子,富民十六户主之。后争讼不息。转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之。 |

| A.材料都记载了交子的产生过程 | B.交子出现的原因记载相同 |

| C.二者皆为一手史料,完全可信 | D.北宋纸币取代了金属货币 |

材料一 三线建设是指1964年起,在中西部地区开展的一场以战备为中心,以国防工业为基础的大规模经济建设活动。1964年10月30日,中央工作会议下发《1965年计划纲要(草案)》,提出要“争取时间,积极建设三线战略后方,防备帝国主义发动侵略战争。”在中央的领导和部署下,西南、西北、中南地方三线建设委员会相继组建,在“好人好马上三线、备战备荒为人民”的号召下,共产党员身先士卒,广大群众积极参与,共投入约2052亿资全和近千万人カ,建设起了近2000家大中型企业、科研机构和基础设施。至1980年,三线地区的工业总产值比1964年增长4.5倍。攀枝花、十堰等工业城市拔地而起

——摘编自陈东林《三线建设的决策与价值:50年后的回眸》

材料二 史料1对国务院有关部门批准在渝开设的窗口办公、展销、咨询服务等项目可布置在母城核心地带;对科技信息研究机构、知识密集技术密集的新兴产业,用地量不多又无污染的项目可布置在母城边缘的近郊开发区内(如南坪、石桥铺、观音桥);对其他工业项目,视其生产性质及规模,分别布置在母城外围的区县城镇地带。重庆市档案馆《关于重庆市三线调整项目定点规划及优患政策会议纪要。

史料2老兵们磨破了军装、解放鞋,磨破了肩和手,他们谁也没有怨言,更无人提劳动用品,工作服、补贴、加班费等物质要求,有人说他们傻,老兵们心里明白,他们为的是把三线建设尽快搞上去,这是最大的精神安慰。

——葛民治(三线建设企业新光厂党委书记)口述

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国进行三线建设的特点及其意义。

(2)如果要进一步研究三线建设,材料二中的两则史料有何价值?

材料口述史是近年兴起的历史研究方向,《记者生活30年:亲历民国重大事件》是民国时期著名记者陶菊隐前半生的口述历史。本书以纪实的风格、生动的笔法,记述了一九一一年至一九四一年间的政治百态,有很强的可读性和史料价值。以下是按时间顺序的传记部分摘录:

《辛亥参军一瞥》《湖南宣布“自治”的六年》《孙中山改道北伐》《刘玉春血战汀泗桥,吴佩孚兵败走河南》《台儿庄上好月色》《白色恐怖下迁居》。

——摘编自陶菊隐《记者生活30年:亲历民国重大事件》

请选取其中一个或几个传记对应近代民国某一重大事件展开历史叙述和评价。(要求:传记与重大历史事件对应准确,历史叙述史实清晰、叙述通顺、评价合理、史论结合)

| A.属于一手史料,见证了中国近代历史的结束 |

| B.标志着中国延续两千多年的封建帝制的终结 |

| C.促使半殖民地半封建的社会性质发生根本改变 |

| D.意味着反帝反封建的辛亥革命取得完全胜利 |

| A.历史事实虽是客观的,历史的书写却需要合理的想象 |

| B.历史学追求的是史实的纯粹与客观,而非细节的毛发毕具 |

| C.历史虽是过去的现实,历史的信息却可以各种方式存在 |

| D.历史研究不仅要有文献资料和档案记录,还要有口述历史相佐 |

| A.东北野战军使用的作战地图 |

| B.淮海战役总前委成员合影照片 |

| C.解放军占领南京国民党总统府的新闻报导 |

| D.解放区支前民工口述集 |

8 . 材料一:惟行至东交民巷口,公使馆方面以无中国政府执照不许通行,乃举代表数名,赴各使馆接洽,其他众学生等乃转而赴东城赵家楼曹汝霖宅内,警察等阻拦不住,拥入寻觅曹汝霖,曹已避去。当时学生举动非常文明,而因警察之干涉手段惹起学生之反抗,无意中将宅内电灯碰破,遂至宅内起火。

——《学生界之大风潮》,《京报》1919 年 5 月 5 日

材料二:是时章氏自公府宴会归,身穿礼服,正在曹宅,不防该生等陡然闯入。章氏急难逃避,遂被群众所殴,受伤甚重。群众因搜索曹氏未得,其中暴烈分子遂举火焚房。当时火焰冲空,人生鼎沸,曹氏邻舍家家闭门,恐惧不堪。当该生等在中华门齐集时,警察厅仅传知各区巡警注意所往,不料其有此种暴烈之举动也……旋经大总统传紧急命令,提署暨警察厅逮捕肇事首魁。

——《北京学生大骚动》,《顺天时报》(日本汉文报纸),1919 年 5 月 5 日

(1)两则史料报道的是哪一历史事件?其内容有何异同?

(2)你认为导致两则史料对同一历史事件报道不同的原因是什么?

(3)要全面了解这一事件的真相,还需要补充哪方面的史料?

| 主要依据 | |

| 怀疑—否定说 | 1.《马可·波罗行纪》未提及长城与茶等,把“契丹”和“蛮子”当作两个国家;2.《元史》等文献无相应记载。 |

| 肯定说 | 1.依据汉文《经世大典·站赤》和波斯文《史集》等,结合《马可·波罗行纪》中的记载考订出马可·波罗离华的确切行踪;2.马可·波罗所述的种种细节越来越多地被学者通过其他文献所证实。 |

| A.历史真相往往具有多元性 | B.史料越丰富越接近史实 |

| C.研究者立场影响历史认识 | D.历史研究无法形成共识 |

| A.中方记载比日方叙述更具有史料价值 |

| B.某些历史真相因史料杂乱而无法说清 |

| C.辨析史料真伪是接近历史真相的前提 |

| D.原始记录和研究文献是史料全部来源 |