材料 中华文明是人类最古老的的文明之一……北京东胡林遗址出土了距今10000年前后栽培的粟和黍。此外,浙江上山、湖南玉蜂岩也出土了距今10000年左右栽培的稻。这表明当时农业生产力提高,人们过着定居生活。距今约5300年前的辽宁牛河梁遗址,出土了祭坛、积石壕、神庙、玉器等:安徽含山凌家滩遗址、良绪遗址和陶寺遗址都发现了大型都邑、宫殿和权贵阶层的大墓,这表明当时社会分层和分化加剧。约4000年前,二里头遗址一系列重要的考古发现,表明中国由古国文明向王国文明过渡。这一时期,长江中下游等区域由于洪涝和地下水位的上升等环境变化,农业遭受严重打击,文化和社会转向衰落,本区域的文明进程出现挫折,转而纳入以中原地区王朝为中心的文明一体化进程。约3000年前,西周王朝封邦建国,加强了对王微地区之外广大区域的控制,中原王朝统治得以巩固。

——摘编自王巍《中华文明奠基》

(1)根据材料并结合所学知识,概括原始社会时期中华文明的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析推动奴隶社会中华文明继续发展的因素。

材料一 以环太湖地区为分布中心的良渚文化,影响波及淮河流域地区、华南地区。良渚文化的代表包括有着高水平的制玉工艺、精美的磨光黑皮陶、通体磨光石器、精致漆木器。良渚文化遗址中虽并未发现黍、粟等旱作农业品种遗存,但发现了大量的炭化米(谷)、颖壳和小穗等不同的稻谷存在形态,其中以炭化米数量为多。稻米是良渚社会居民的食物主要来源。良渚文化中的墓葬,可分为两类。一类,如马桥文化中见到的那些小墓,其中有的无随葬品,有的仅随葬一些日常用品;另一类,如张陵山墓葬,往往不与“小墓”为伍,而葬于人工堆筑土台上,常使用棺、椁,以玉钺、琮、璧这类重器随葬。良渚社会在社会组织、意识形态和经济基础等方面已经具备文明社会特征。

——摘编自郑云飞《良渚文化时期的社会生业形态与稻作农业》等

材料二 从20世纪70年代至80年代末,陆续发现了以玉器为主要随葬品的良渚文化大墓,琮、壁等玉礼器以及墓葬等级的差异反映了当时社会的发达程度。2007年发现良渚古城,2015年确认水利系统,这些都将良渚文化推到了国家文明的高度,2019年良渚古城遗址被列为世界遗产。如果没有对良渚80多年的考古发掘与研究工作,无论如何也想象不到,中国在距今5000年的新石器时代已经存在如此成熟发达的文明社会。通过再现良诸文明的历史,可以发现它对其他新石器时代文化乃至后世中华文明,均产生了礼制、艺术、文化等各方面的影响,这一过程同时见证了中华文明多元一体的演进历程。

——摘编自刘斌《良渚与中国百年考古——被低估的中国新石器时代》

(1)根据材料一,概括良渚文化的特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析80多年的良渚考古发掘与研究工作的历史意义。

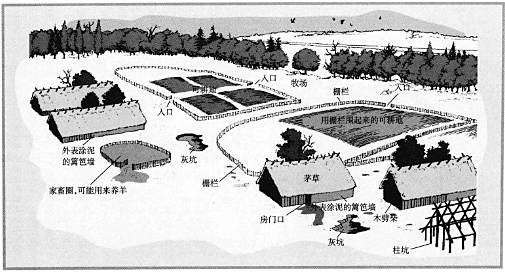

材料一 欧洲一处(新石器时代的)斑纹陶文化聚落复原图

——摘编自【美】布赖恩·费根《世界史前史》

材料二 第一次社会大分工以后,由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。第二次社会大分工以后,生产劳动日益个体化,出现了以交换为目的的商品生产,从而进一步瓦解了氏族部落的公有制,使父系大家族公社日益走向解体,个体家庭逐步成为社会基本经济细胞。这种父系氏族、父系大家族的公有制,逐步过渡到个体家庭所有,使私有成为社会的普遍现象。到这时,私有制终于基本形成。

——摘编自朱寰主编《世界上古中古史(上册)》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼该文化遗址中呈现的经济和生活信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致当时社会发生变化的原因。

材料 20世纪七、八十年代在辽宁营口出土的金牛山文化表明早在28万年前就有人类在此栖息。在朝阳市喀左县、沈阳“新乐遗址”、大连旅顺郭家村都发现过石器时代的人类遗址。新石器时代,在这里居住的除汉族的先人外,还有东胡、肃慎等民族的先人,辽宁因此形成了与中国“中原古文化”既有内在联系,又有自己特点的“北方古文化”区系。根据中国最早的史书《禹贡》记载,辽宁地区最早为冀、青二州之城。秦始皇统一中国后,全面设置郡县,在辽宁地区设置辽东、辽西、左北平郡明代时为辽东都司,明接管元对辽宁的统治后,在发展农业的基础上,以冶铁、制盐为主的手工业迅速发展,当时本溪已成为全国闻名的三大冶铁中心。明朝中叶,女真人首领努尔哈赤建立了后金政权,奖励移民开垦,关内大量移民涌入,耕地面积再度扩大,使辽宁成为当时重要的粮食调出区之一。

——摘编自朱诚如主编《辽宁通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出古代辽宁地区发展史的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代辽宁地区获得发展的原因。

材料一 1929年在四川广汉三星堆发现了大量玉石器,1986年对三星堆两个祭祀坑进行发掘,出土大型青铜立人、青铜神树、纵目面具、青铜神像、黄金面罩、金杖、大量玉器和象牙等文物一千余件。三星堆遗址的年代相当于中原的新石器时代晚期至西周,是一个拥有青铜器、文字符号和大型礼仪建筑的文明;其城址规模很大,表明三星堆已步入国家门槛。

20世纪80年代以来,考古工作者在成都平原发掘了桂圆桥文化、宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、东周时期的巴蜀文化,各文化从新石器时代到战国,前后相承、延续不断。

在三星堆的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致;金杖、金面具、青铜人像等在黄河流域鲜见,也与埃及、西亚、中亚等地区的出土文物判然有别。青铜器显现出以尊为首,与罍、瓿、盘形成组合的礼器系列。其器形虽然明显仿效中原商文化风格,其组合却有别于鼎、爵、觚、斝的商文化系列而凸显民族和地域文化特征。青铜神像、神树等带有神异色彩的器物,表明这个古蜀王国独特的宗教信仰体系和神权、政权一体化的系统。

——摘编自段渝《三星堆与巴蜀文化七十年》等

材料二 有学者认为,三星堆文化是夏、商文化的传播或分支;也有学者认为三星堆文化虽然受到中原文明较多的影响,学习和吸纳了中原青铜器和陶器中的某些形式,但从整体上看,仍然具有明显的自成体系的结构框架,因此是中国文明的起源地之一,是古代长江上游的一大文明中心。

从材料二中选择一种观点,或者自拟观点,运用材料一提供的信息及所学,对其进行论证。

材料 过去有人认为,与黄河流域相比,长江流域对中国文明的发展影响不大,然而近年来大量的发现说明并非如此。约五千年前的良渚文化分布于浙江北部和江苏南部,以环太湖地区为主。该文化于1936年首次在杭州附近的余杭县良渚镇发现。到目前为止,已经发现了200多处良渚遗址,遗址中的大部分小墓没有随葬品,大型墓葬则往往随葬数百件玉器和陶器。在以余杭莫角山为中心的遗址群片区内,相继发现良渚文化的高等级贵族墓地、良渚古城的夯土城墙、祭坛以及手工业生产中心。2009年以后,在这片区域清理出稻田遗迹,发现大量碳化稻米,并探明良渚古城外围上游的11条水坝,与先期发现的长堤遗址共同构成了良渚古城的治水体系。良渚文化的考古学研究对探索中华文明起源具有重要的学术价值。

——摘编自刘莉等《中国考古学:旧石器时代晚期到早期青铜时代》

(1)据材料概括良渚文化的特点。

(2)据材料并结合所学知识,说明良渚文化的发现在考古学上的价值。