名校

1 . 苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:“临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高而扬。”由此可见,此时齐国( )

| A.交通发达尽享地理优势 | B.成为中原地区经济中心 |

| C.变法在各国中最富成效 | D.社会经济有了重大发展 |

您最近一年使用:0次

2023-09-02更新

|

429次组卷

|

7卷引用:河南省周口市沈丘县长安高级中学2024届高三上学期第一次月考历史试题

名校

2 . 战国时期,握有百万资财的富商巨贾,“大者倾都,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”,其中一些人堪比一都之君,与其有着相似的物质生活,这些人被称为“素封”。“素封”的出现反映了当时

| A.商人的社会地位提高 | B.礼乐制度已不被遵循 |

| C.社会生产力极大进步 | D.官府重视商业的发展 |

您最近一年使用:0次

2021-12-19更新

|

193次组卷

|

2卷引用:河南省信阳市宋基信阳实验中学2022届高三12月月考历史试题

3 . 春秋早期,“庶人力于农穑﹐商工皂隶,不知迁业(更换职业)”(《左传·(宋)襄公九年》),而到春秋晚期则出现了“稼穑之民少,商族之民多”的现象。这一变化表明

| A.土地兼并加剧了小农破产 | B.民间商品经济得到发展 |

| C.各国的抑商政策有所放松 | D.农业生产遭到严重破坏 |

您最近一年使用:0次

2020-10-05更新

|

134次组卷

|

2卷引用:河南省洛阳市汝阳县实验高中2021届高三9月月考历史试题

名校

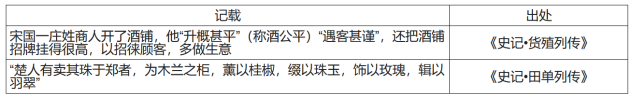

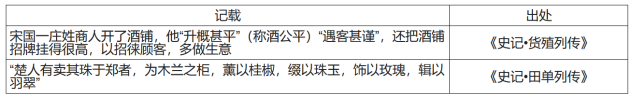

4 . 下表为《史记》对战国时期相关社会现象的记载。这反映出战国时期

| A.商贩注重市场经营的技巧 | B.长途贩运贸易得到发展 |

| C.商业受抑制的境况被改变 | D.经商理念源于社会生活 |

您最近一年使用:0次

2020-09-18更新

|

36次组卷

|

2卷引用:河南省周口市扶沟县高级中学2021届高三10月月考历史试题

名校

5 . 《中国经济制度史论》中说:“井田时期,就是以小农户为基本生产单位,尽管土地是公有,基本的操作单位却是这些独立的小农.这种五口之家,耕田百亩的标准小农户,无法形成生产者一切自给自足的自然经济,所以在中国历史上,商品交换发生极早,非如此个体小农户无法生存。”作者认为

| A.先秦时期就已具备自由经济的特征 | B.小农户作为自然经济的基础 |

| C.个体农户较早就开始进行商品贸易 | D.商品经济促进农业生产发展 |

您最近一年使用:0次

2020-06-20更新

|

220次组卷

|

13卷引用:河南省郑州市第一中学2021届高三上学期开学测试历史试题

河南省郑州市第一中学2021届高三上学期开学测试历史试题河南省三门峡市灵宝市第一高级中学2021届高三上学期阶段性考试历史试题江西省重点中学九校2020届高三第二次联考(6月)文综历史试题吉林省长春外国语学校2021届高三上学期期初考试历史试题福建省南平市浦城县2021届高三上学期期中考试历史试题黑龙江省绥化市肇东市第四中学2022届高三12月月考历史试题黑龙江省大庆铁人中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题黑龙江省黑河市嫩江市高级中学2020-2021学年高二9月月考历史试题浙江省金华市浙江师大附属东阳花园外国语学校2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题甘肃省天水市第一中学2020-2021学年高二下学期第一学段考试历史(文)试题山东省济南市长清第一中学2020-2021学年高二5月阶段性检测历史试题吉林省延边州延边二中北校区2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题陕西省延安市黄龙县中学2021-2022学年高一下学期第一次月考历史试题

名校

6 . 据记载,秦统一后将原六国的许多大工商业者迁徙到边远地区,但这些人凭借其技术、经营手段和财力又很快在当地发展起来。这说明当时

| A.秦朝政府严格限制工商业 | B.抑商政策缺少执行的力度 |

| C.边远地区商品市场较活跃 | D.私营工商业仍有发展空间 |

您最近一年使用:0次

2020-05-01更新

|

98次组卷

|

5卷引用:河南省九师联盟2020届高三2月质量检测历史试题

7 . 据《管子》载:春秋战国时期,齐国都城临淄的城市布局是“凡仕者近宫,不仕与耕者近门,工贾近市”;考古资料也显示,洛阳东周故城内还有大量农业用地。这说明当时

| A.城市严格依据职业规划布局 | B.农业仍是城市重要经济部门 |

| C.出现了后世坊市制度的雏形 | D.城市职能以工商业经济为主 |

您最近一年使用:0次

2020-03-13更新

|

428次组卷

|

9卷引用:河南省漯河市临颍县南街高级中学2020届高三5月阶段性测试历史试题

8 . 据《史记・货殖列传》记载,春秋晚期,范蠡帮助越王勾践灭吴以后,去往齐国的陶隐居经商,“三致千金”;子贡在曹、鲁之间做买卖,“家累千金”,以财力结交诸侯,所到之处,诸侯无不以平等之礼相待。由此可知这一时期

| A.商业发展的空间相对宽松 |

| B.重农抑商政策受到全面抵制 |

| C.商人的社会地位普遍提高 |

| D.儒商诚信经营聚集大量财富 |

您最近一年使用:0次

2019-11-01更新

|

163次组卷

|

7卷引用:河南省洛阳市2019年高三上学期期中考历史试题

名校

9 . 战国时期,孟子提出了著名的“通工易事”论,“子不通工易事,以羡补不足,则农有余粟,女有余布,子如通之,则梓匠轮舆皆得食于子”。也就是农业和手工业间要互通成果,交换产品。这反映出当时

| A.儒家“仁政”思想得到了践行 |

| B.社会经济各行业间联系加强 |

| C.官营工商业垄断地位被打破 |

| D.民间工商业急需政府的扶持 |

您最近一年使用:0次

2019-08-22更新

|

187次组卷

|

9卷引用:2020届河南省天一大联考顶尖计划高中毕业班第一次考试文综历史试题

名校

10 . 《尚书·洪范》记载当时的政务时说:“一曰食,二曰货。”《周礼》记载:“以九职任万民……六曰商贾,阜通货贿。”从材料中我们可以得到的确切信息是

| A.当时统治者采取重农抑商政策 |

| B.强调农商以加强中央集权 |

| C.当时社会普遍经商,农商并重 |

| D.周朝时政府重视商业发展 |

您最近一年使用:0次

2017-08-29更新

|

72次组卷

|

8卷引用:河南省镇平县第一高级中学2018届高三上学期期末考前强化训练历史试题