材料一 秦代的朝廷,主要由“三公”和诸卿组成。“三公”,即丞相、太尉和御史大夫。从制度上说,秦朝应有太尉的官位,实际上大概未曾具体选任担当这一职务的官员。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 中书省起草诏书后,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画敕后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 近四十年来……普遍有一种误解,以为在民国成立以前,几千年来的政体全是君主专制的,甚至全是苛暴的、独裁的、黑暗的,这话显然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。……至少除开最后明清两代的六百年……大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。

——摘编自吴晗《历史上的君权的限制》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳秦代“三公”的主要职责。试分析秦代太尉一职从未授予大臣的原因。据材料二,结合所学知识,分析唐代宰相制度的特点以及这一制度的作用。

(2)结合所学知识列举明清两代君主专制强化的表现。结合材料一、二和所学知识,分析材料三中“一千四百年”的古代中国历史中限制君权的因素有哪些?

| A.职责无所不统,影响皇权专制 | B.加强君主专制的需要 |

| C.加强政府的办事能力 | D.降低中央决策失误率 |

3 . 史料一 一方面,社会经济的发展,各地联系的加强,民族联系的加强,“四海之内若一家”,为统一提供了必要的社会基础。另一方面,秦国变法比较彻底,政权巩固,经济发展,国富兵强,在实力对比上较之山东六国有着明显的优势,已经有了进行统一战争的可能性。

——白寿彝主编《中国通史》

史料二

史料三

[探究]

(1)据史料一,概括指出秦国能完成统一大业的历史条件。

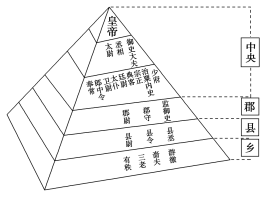

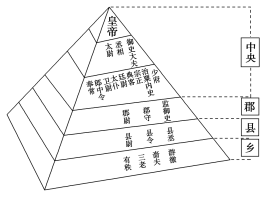

(2)据史料二,概括秦朝政治制度的特点。

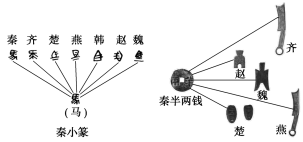

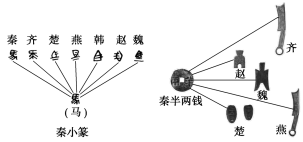

(3)据史料三,分析秦朝巩固统一的措施及意义。

4 . 史料一 一方面,社会经济的发展,各地联系的加强,民族联系的加强,“四海之内若一家”,为统一提供了必要的社会基础。另一方面,秦国变法比较彻底,政权巩固,经济发展,国富兵强,在实力对比上较之山东六国有着明显的优势,已经有了进行统一战争的可能性。

——白寿彝主编《中国通史》

史料二

史料三

[探究]

(1)据史料一,概括指出秦国能完成统一大业的历史条件。

(2)据史料二,概括秦朝政治制度的特点。

(3)据史料三,分析秦朝巩固统一的措施及意义。

主题一 秦的统一

材料一 战国末期,随着农业、手工业和商业的发展,各地区之间的经济、文化交往日益密切,“四海之内若一家”局面的出现,为全国大统一提供了必要的经济基础。为了摆脱兼并战争给社会带来的灾难,广大农民、手工业者和商人渴望统一,统治阶级中的有识之士也希望结束战乱,出现一个长期安定的社会局面。当时西方的秦国,因为改革比较彻底,政治稳定,社会经济快速发展,经过多年的兼并战争,它所拥有的疆土已经超过了山东六国,综合国力最强。再加上这时有嬴政、李斯、王翦、蒙恬、尉缭等一批有作为的君臣,所以时人形容说,秦国要扫灭六国,就好比从灶台上吹灰那么轻易。统一已经是水到渠成的历史趋势。

——朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 “朕”上古为人们的自称,无贵贱之分。秦灭六国后,定为皇帝自称,他人禁止使用。皇帝的命为“制”,令为“诏”,印称“玺”,-切臣民皆不得使用。因秦始皇名政,下令改正月为端月。

——《中国历史文选参考资料》

“法令出一”“别黑白而定一尊”“天下之事无小大皆决于上”“主独制于天下而无所制也”

——《史记·秦始皇本纪》

材料三 丞相,“金印紫绶,掌丞天子助理万机。”“丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上”,并无决策权。“太尉,秦官,金印紫绶,掌武事。”……但实际上大概未曾有具体选任担当这一职务的官员。御史大夫“位上卿,银印青绶,掌副丞相。”御史大夫的主要职责,一是传承皇帝诏令制书,二是监察百官。三公之下,则有分掌朝廷和国家各项事务的“诸卿”,或习惯地称为“九卿”,但实际名额并不限于九。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料四 到公元前210年秦始皇去世时,秦朝已经拥有北起河套、阴山山脉和辽河下游流域,南至今越南东北部和广东大陆,西起陇山、川西高原和云贵高原,东至朝鲜半岛北部的辽阔疆域。而且秦朝在全国普遍实行郡县制,中央政府通过郡的行政长官郡守管辖所属各县的县令(或县长)。公元前221年在全国设立了36个郡,以后随着疆域的扩大和局部的调整,到秦朝末年全国约有50个郡,下辖近千个县。能在这样大的范围里建立起一个统一国家,在中国历史上还是首次。秦朝开拓的疆域构成了此后历代中原王朝疆域的主体,成为中国统一的地理基础。

——葛剑雄《疆域与人口》

材料五 秦灭六国,“六合为一”,货币的混乱状态,给国家统一向各地征收赋税及各地区之间的商品经济交流都造成极大不便,不利于经济的发展和统一政权的巩固。……直到公元前210年才最终统一了全国货币。秦兼天下统一币制后,货币分为二等,以黄金为上币,以镒为单位;圆形方孔钱为下币,以半两为单位。秦朝在统一币制的过程中不仅对货币的形、质、量有明确规定,而且严禁私人铸钱。……它是中国历史上首次在全国范围内统一币制,意义至为重大。尽管秦行暴政短促而亡,但其统一货币之功,则是应当充分肯定的。

——摘编自《秦汉币制改革略论》

材料六 春秋战国时期,国家形态渐趋完善。随着国家控制力的增强,户籍制度逐步发展起来。各诸侯国对士、农、工、商“四民分业”分别登记,地方官对所掌户籍和赋税要造册上报中央,以查考其政绩。户籍制度名称和形式各异,没有统一。秦朝时期,不仅区分了各种不同的户籍,还确定了户口的什伍编制方式,制定了户主申报和审查核实的登记程序,登记内容有户主的姓名、身份、籍贯和年龄,也有户内成员的姓名、年龄和健康状况,祖宗三代出身情况及家内人员与财产类别等项内容,有时还有身高的记录。所有这些内容,都是为了对民户加强控制和便于征发兵役、徭役及课取赋税服务。对虚报户口的或未经官府批准而擅自更籍的,严加惩罚,还作出了不许擅自迁徙、迁徙时必须审核、必须办理更籍手续等规定,并把户籍法律制度以成文法典布之于众。户籍制度至此正式形成,后世王朝大多承袭了秦朝的户籍制度并不断完善。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》

材料七 经过对匈奴、越族的战争后,秦的疆域,“东至海……西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”。在这个广大地区内居住着各族人民,由于统一在一个国家政权之下,相互之间的经济、文化联系进一步增强了,并解除了各民族之间的战争所带来的灾难。秦王朝的建立,在我国古代历史上具有划时代的意义,由此开始的政治、经济制度在以后2000多年的封建社会中,有着极为深远的影响。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

主题二 秦朝速亡

材料八 仁义不施而攻守之势异也。秦王怀贪鄙之心,行自奋之志,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。

——(汉)贾谊《过秦论》

材料九 三代至秦,混沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威”周王道穷也,其势必变而为秦,举前代之文制,一切铲除之,而独持之以法。

——(明)张居正

材料十 在我看来,秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出的人物。我说秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出的人物,不是因为他是一个王朝的创立者,而是因为他不自觉地顺应了中国历史发展的倾向,充当了中国新兴地主阶级开辟道路的先锋,在中国历史上,消灭了封建领主制,开创了一个中央集权的封建专制主义的新的历史时代。”

——翦伯赞(当代马克思主义史学家)

主题三 周秦之变

材料十一 封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚,其势不得不变。……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主 (最高统治者仍由王族世袭)也。

——赵翼《廿二史札记》

(1)根据材料一,概括秦统一的背景。

(2)根据材料二,概括出中国古代皇帝制度的主要特点。

(3)材料三中的秦朝的官职有哪些?结合所学知识,分析秦朝行政架构的特点。

(4)依据材料四并结合所学,简要说明秦朝疆域是如何形成以及如何管辖维系的?这种管理方式有何特点?

(5)根据材料五并结合所学知识,指出秦朝币制改革的原因,分析秦朝币制改革的意义。

(6)据材料六,概括指出户籍制度兴起的原因及秦朝户籍制度的特点。

(7)据材料六并结合所学知识,分析秦朝户籍制度形成的意义。

(8)根据材料七并结合所学知识,分析秦统一的意义。

(9)依据材料八、九,分别涉及了秦始皇哪些方面重要事迹?材料十认为秦始皇“不自觉地顺应了中国历史发展的倾向”,谈谈你对当时“中国历史发展的倾向”的理解。

(10)材料八、九、十分别对秦始皇作出了怎样的评价?

(11)为什么材料八、九、十对秦始皇有不同的评价?

(12)依据材料十一,指出秦朝与前朝(周)相比政治制度方面的“变”与“不变”。结合所学知识,说明周、秦政治制度的主要差别。

材料 秦之富强,得东方游仕之力为多,如商鞅、张仪等皆东方人也,彼辈皆不抱狭义的观念。若使东方贵族机体不推翻,当国者尽如平原、韩非之徒,平民学者不出头,游仕不发迹,一般民众皆受狭义的贵族政体之支配,则秦人力量便不够并吞东方。即以始皇一朝相臣言之,相国吕不韦、昌平君诸人,似乎全非秦之贵族。秦政府实一“东西混合”的政府,亦是一贵族与平民合组的政府。秦借东方人力得天下,自不能专以秦贵族统治,故始皇虽为天子,子弟下侪齐民为匹夫,更不“封建”,虽系始皇卓识,亦当时情势使然。

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料,概括指出作者认为秦能够走向富强的原因。(2)指出材料反映的秦朝政治的基本特征并分析其成因。

材料一 正如赵伯雄先生所言,文献及金文材料表明,周王拥有对“天下”的统治权。这种统治权是至高无上的,至少在名义上,普天之下谁都得承认天子的至尊地位。因此西周是拥有主权的政治实体。然而西周这种对天下的最高统治权仅行使到邦君这一层次(各邦的最高统治层),并不贯彻到社会结构的末端,所以这种统治权事实上有一部分被分割了,由天子分别授予了庶邦的邦君。所谓“授民授疆土”就是指这种统治权由天子到邦君的转移。而邦君一旦被赋予这种统治权,在领地之内就有相当大的独立性。事实上,邦君就是国家主权在这块领地上的体现者。这种情况可称作“主权的分散性”。一方面,存在着某种统治天下的最高权力;另一方面,这种最高权力又事实上被分割。孙曜先生则指出诸侯内部诸侯之于卿大夫也是同样情形:“盖世族于其封域以内,固俨然君也。其家臣及私属心目中,只知有家主,而不知有国君。”

——李若晖:《郡县制时代——由权力建构与社会控制论秦至清的社会性质》

材料二 秦始皇统一中国后,分天下为三十六郡,郡以下设县。郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中子中央。皇族赢姓子孙无尺寸之封,完全废罢封国式的地方分权。严格实行郡级官府的守、尉、监御史分工负责制,郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。分工负责制使郡守等不得专制郡事,中央对郡级政权的控制也就比较容易了。《涯虎地秦墓竹简》等资料还表明:郡县官必须服从朝廷的统一调动,调动前要办好交接手续。官员调任它职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”,中央考课郡守,郡守考课县令长。

——李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

(1)据材料一概括周王朝统治的特点,结合所学知识,分析其影响。

(2)据材料二概括秦朝地方管理的特点,结合所学知识,分析其利弊。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 由于郡县的集权特征和其军事性质能使其调动一切资源,秦国曾普遍在边境上设置郡县来防范犬戎。秦统一后,匈奴盘踞“河南地”,直接威胁秦都关中地区。秦朝领土虽然空前广阔,但大部分都是被征服的六国故地。而周朝实行的分封制,导致各国在文字、风俗习惯等方面各有不同。因此,秦朝采用郡县制来保障对六国的文化影响。对于五岭等新征服的边远地区,秦始皇采纳李斯等人的主张,设桂林、象郡、南海三郡。

——摘编自黄栋法《综论秦国秦朝实行郡县制的原因》

(1)依据材料一和所学,说明周秦之间政治制度“大变局”的具体表现。

(2)依据材料二,概括郡县制在当时所具有的制度优势。

材料一 欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制;并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体。周公制作之本意实在于此

——王国维《殷周制度论》

材料二 春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;……春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣;春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣;春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间,史之阙文,而后人可以意推者也,不待始皇之并天下,而文、武之道尽矣。

——《日知录》

材料三 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料四 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份

——《文史纵横》2009年第3期

请回答:

(1)据材料一,“封建子弟之制”指什么?该制度有哪些特征?

(2)据材料二、三,概括指出战国时期“诸侯更相诛伐”的原因,秦朝是如何破解这一困局的?

(3)据材料四,指出分封制转型为郡县制所反映的政治制度变化的本质特征是什么?