材料一 四像砖、画像石是贵族官僚营建墓室的装饰品,西汉中期到东汉晚期是画像砖的繁荣期。画像砖、画像石分布的地区很广。从现已发掘的情况看,以黄河下游为中心,北到北京,南到云南,东到山东,西到四川雅安。据不完全统计,全国出土汉画像砖、画像石有数万之巨。画像砖、画像石画面内容概括起来主要有:表现墓主身份和经历的车骑出行、属吏、谒见、幕府、尊贤敬老、讲学传经等;墓主庄园、手工作坊的劳动景况;墓主日常生活方面等;表现当时社会生活和民俗的场景,表现商业集市活动的情况。其它还有神话故事、历史故事、祥瑞事物等。

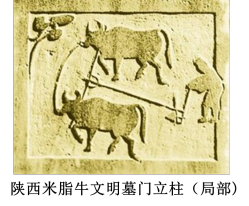

汉代广泛使用铁制工具.创造并推广了“耦犁”,使粮食亩产成倍增长。可是在史籍上关于“耦犁”的记载只有“二牛三人”四字。陕西米脂东汉画像石“牛耕图”中,再现了这种二牛抬杠式的耕作方法,使今人对“耦犁”一目了然。

——摘编自《论汉代画像砖(石)文献的史料价值》等

材料二 汉代农耕画像石的生产呈现出地域化的特点,每个地区的农耕图像又具有模式化的生产特点,这种模式化主要体现在画像石农耕题材“母本”的相同,农耕图所依附的建筑构件载体相同。相比于鲁、苏两地,陕北出土的汉画像农耕图模式化特征最为明显。……汉画像农耕图无意于展现汉代农耕、纺织技术,更谈不上传播汉代农耕、纺织等生产技术,而是画像石生产者(主要代替孝子)通过一系列象征性、符号化的农耕、纺织图像,来满足逝者在彼世的衣食需求,从而达到所谓的孝道,并祈求子孙后代能够绵延不绝、生生不息。

——摘编自解树明《汉代农耕画像石模式化生产与意义表达》

(2)根据材料一、二,指出汉代画像砖、画像石作为史料的价值。

材料 永元元年秋七月,国舅、车骑将军窦宪,述职巡视,出兵朔方。军校们像雄鹰般威武,将士们似龙虎般勇猛,这就是天子的王师。六军俱备,及南单于、东乌桓、西戎、氐羌侯王君长等人,猛骑三万。战车疾驰,兵车四奔,辎重满路,一万三千多辆。……越过“涿邪山”,跨过“安侯河”,登燕然山。践踏冒顿的部落,焚烧老上的龙庭。上以泄高帝、文帝的宿愤,光耀祖宗的神灵;下以稳固后代,拓宽疆域,振扬大汉的声威。

——摘编自班固《燕然山铭》石刻译文

从史料载体的角度,写出材料中《燕然山铭》石刻的史料类别,指出其记载的历史事件。根据材料,概括“天子的王师”能“践踏冒顿的部落,焚烧老上的龙庭”的原因。材料 光武帝在建立政权、强化中央集权的过程中,积极推行军制改革。他强化中央军,精简和削弱地方军,以中央军驾驭地方军作为军制改革的基本思想。《后汉书·百官志》:“建武六年省诸郡都尉,并职太守,无都试之役。”七年二月,罢护漕都尉;同年三月诏:“今国有众军,并多精勇,宜且罢轻车骑士材官楼船士及军假吏,令还复民伍。”是岁,省长水、射声二校尉。九年,又省关都尉。以后因形势需要在边郡和内地关中等地也设置了一些都尉,但如应劭《汉官仪》所言,“每有剧贼,郡临时置都尉,事讫罢之”。为了边防作战的需要,西汉有“令戍卒岁更”之制,光武亦予以废除。

——摘编自王晓易《光武帝怀柔四夷:东汉初期军制改革与边防政策》

(1)根据材料并结合所学知识,概括光武帝军事改革的主要措施。(2)根据材料并结合所学知识,简要分析光武帝的军事改革。

材料一 西汉时期,御史由最初的君主秘书人员逐渐演变为集文书枢机之权和监察之权为主的核心监察官,御史大夫秩两千石且为副丞相,御史机构的设置和分工更加清晰,“给事殿中”“理众官”等官员在秦代御史执掌监察权的基础上逐渐扩大化和精密化。西汉初期,御史的办公场所是位于宫中的御史大夫寺,此时的御史与秦朝时一样也成为沟通皇权与相权的重要节点。西汉中后期以来,虽然御史大夫外化为以丞相为首的外朝官员,但以御史中丞为首的侍御史仍继续留在中朝,并通过与尚书在行政机制的分工等方面的适应性调试,发展了原有的监察之权,御史与尚书最终成为中国古代的专门监察官员。

——摘编自牟学林《从枢机到监察:西汉御史机构的职能转化》

材料二 东汉时期,尚书台尽管是总理政务的中枢机构,但却已享有一定的监察权,其机构设置也较为完善,尚书令、尚书左丞以及诸尚书都获得了较大的相互独立行使的监察权。就监察对象而言,尚书台不仅可以监督台内官员,还可以弹劾台外官员的不法行为。虽然在实践中尚书更多的是行使其对外朝官员的弹劾权,但无论是台内官员,还是台外官员,都在尚书台的监督范围内。尚书台官员不仅可以劾奏官员的政治犯罪,还可以就官员违反礼制的行为进行纠举。尚书台的监察权是东汉多元监察体制中的重要组成部分,这与西汉时期尚书仅临时性地弹劾官员相比,无疑是一大突破。

——摘编自王娟《东汉尚书台监察职能探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉时期御史制度演变的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括东汉时期的监察体制“无疑是一大突破”的表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析两汉时期监察体制演变的历史作用。

材料一 汉代豪强是一个不断变化的社会阶层。起初,他们是民中之“豪”,首先强在其财势,“以末致财,用本守之”,兼并大量田产,“与民争利天下”;其次强在族势,“汉代豪强往往不只是一两个人,而是一个大宗族”,“雄张闾里”,成为离心力量,他们还恃财“买复”,享受免役特权。高祖刘邦与功臣列侯们推行“贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。市井之子孙亦不得仕宦为吏”等打击豪强的政策。汉武帝继续大力加强中央集权,推行了一系列打击豪强的政策。

材料二 列侯是仅次于诸侯王的第二等贵族爵。西汉昭宣以后,非豪强出身的列侯及其后代通过兼并土地,经营工商业,以及宗族势力的壮大而成为豪强;一些豪强通过军功、裙带关系、世传经学而受封为列侯,成为豪强在“庙堂”中的代理人。在联合镇压了黄巾起义后,上层列侯纷纷抛弃中央的荣位虚职,积极攫取州郡牧守的职位,企图割据一方;地方豪强的军事力量得到迅猛发展,同时也积极投靠那些掌握地方实权的上层列侯。而后,曹操、孙权、刘备等分别联合不同的豪强地主武装壮大了自己的政治力量。

——以上均摘编自秦铁柱《汉代列侯与豪强关系刍议》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括西汉政府抑制豪强势力的原因及其主要措施。(2)根据上述材料,概括汉代列侯与豪强之间关系的变化,分析东汉末年豪强势力发展的主要影响。

材料 东汉初年,随着统一战争的顺利进行和北部边疆的相对稳定,光武帝刘秀开始进行兵制改革。“中兴建武六年,(光武帝)省诸郡都尉,并职太守,无都试之役”。建武七年,裁撤部分士兵,“令还复民伍”。同时,设置黎阳营、雍营等地方屯驻兵营,稳定地方秩序。据记载,东汉初新建立了益州郡西部都尉等六个边疆部都尉,又重置了西汉时期的张掖蜀国等边疆属国都尉,强化中央对边疆地区的管理。东汉政府还强化都尉的军事职能,削减将军职位,将军事实权授予职位较低的都尉掌管。据不完全统计,东汉都尉27次行使军事职能中有15次是单独领兵出征,随军出征11次,募兵1次。

——摘编自张亚伟《东汉初期军制改革研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括东汉光武帝兵制改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析东汉光武帝兵制改革的特点。

主题一汉初“无为”到汉武帝“有为”

材料一 秦灭六国,……此乃古代贵族封建势力之逐步崩溃,……直至汉兴,始为中国史上平民政权之初创。……然在平民政府创建的过程中,却屡次有“封建”思想之复活。……平民政府的……思想则为“无为而治”,“无为”之实则为“因循”。

——钱穆《国史大纲》

材料二 汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。……当此之时,网疏而民富,役财骄溢,或至兼并,豪党之徒,以武断于乡曲。

——司马迁《史记平准书》

材料三 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料四 两汉是中国统一多民族国家的巩固时期。西汉前期民族关系则主要是采取和抚四夷特别是与强大的匈奴实行“和亲”政策,在一定程度上保证了边境的安宁。到了汉武帝时期,随着西汉国力的增强,汉武帝采取了一系列巩固统一的强有力措施。

——汪高鑫《两汉正史民族史撰述与统一多民族国家的巩固》

材料五 汉武帝强化中央集权,至东汉末,全国百余郡,实施统一制度、法令。通过察举制度的实施,构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,儒家倡导的忠义孝悌等伦理,成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。

材料六 汉光武帝首先妥善安置功臣减小改革的阻力,然后命令后族、宫戚“不得封侯与政”,重申“阿附藩王之法”收捕诸王宾客;重视人才选拔,沿用察举制,颁布了“四科取士”的诏书,公元39年,下令在全国“度田”即丈量土地。引起了一场大规模的地方骚乱,光武帝用镇压和分化相结合的手段平息了叛乱。汉明帝令外戚、阴、邓等家互相纠察,穷治楚王刘英;建武6年裁并了400多县约占三分之一,吏职减损,十置其一:文书调役、务从简寡,至乃十存一焉,中央兵减至2500人,废郡国都尉试制度;改变王莽时期机构乱置的做法,加强原有秘书机要机构尚书台的事权,削弱了宰相三公(太尉、司徒、司空)权势,君主集权因此而强化。经过汉光武帝和汉明帝长达几十年的改革,东汉初年的政治、经济大为改观,史称“光武中兴”。

——摘自翦伯赞《秦汉史》等

主题二两汉衰亡

材料七 汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调“文治”,高级官员往往也是儒学名家,拥有成百上千的“门生”。某人一旦成为某位官员的下属,便终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏,“门生故吏遍于天下”,成为影响人才选拔的重要因素。官员们互相请托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治。世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料八 汉元帝时,丞相匡衡占地三十多万亩,还不满足,又扩占了四万多亩。成帝时的丞相张禹占地四万多亩,都是泾水和渭水灌溉的上好肥田。贵族官僚大地主占有大量良田沃土,广大农民却“无立锥之居”。他们的生活“有七亡无一得”“有七死而无一生”。

——《汉书▪王贡两龚鲍传》

材料九 “邓氏自中兴后,累世宠贵,凡侯者二十九人,公二人,大将军以下十三人,中二千石十四人,列校二十二人,州牧、郡守四十八人,其余侍中、将、大夫、郎、谒者不可胜数,东京莫与为比。”

——《后汉书邓禹传》

材料十 从公元前1世纪建立,到公元4世纪末分裂,罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲,设置行省管理意大利半岛之外的地区。罗马民族在政治上处于主导地位,意大利以外的人(希腊人除外)被称为“蛮族”。什么是罗马民族呢,那就是罗马人和意大利人,他们在语言、经济和文化上关系密切,也是共同打下帝国天下的核心力量。据一种比较适中的估计,整个帝国人口约5400万,意大利约有人口600万。行省拥有不同程度的自治权。不断成熟的罗马法通行于帝国全境,但整个帝国的罗马化程度很浅,罗马人使用的拉丁语,在帝国东部只在政府机关和城市中通行,广大农村则仍是各自语言的世界。

——摘编自刘家和、王敦书《世界史》(古代史编上卷)

材料十一 汉武帝强化中央集权,至东汉末,全国百余郡,实施统一制度、法令。通过察举制度的实施,构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,儒家倡导的忠义孝悌等伦理,成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。

——据《汉书》《后汉书》等*基础测评*

(1)依据材料一并结合所学,你如何理解材料“‘无为’之实则为‘因循’”的说法?

(2)根据材料三和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”的表现。

(3)据材料四并结合所学知识,指出汉武帝积极开拓疆域的强有力措施。用一句话概括西汉经略边疆的作用。

*能力提升*

(4)根据材料五并结合所学知识,简析汉朝国家治理对中国历史的意义。

(5)根据材料,结合所学知识,从改革的内容和作用两个方面对“光武中兴”进行历史解释。

(6)根据材料并结合所学知识,概括东汉中后期人才选拔的弊端。简析东汉中后期人才选拔弊端影响。

(7)依据材料八和材料九,分别反映了西汉后期和东汉什么样的社会现象?

(8)这些现象的出现对当时的统治产生了怎样的影响?

*历史纵横*

(9)根据材料并结合所学知识,概括罗马帝国与汉朝在国家治理上的异同。

8 . 史料一 从元帝(刘奭)到孺子婴(公元前49—公元8年)时代是西汉晚期。这时贵族地主与豪强地主势力迅速壮大,商人势力也重新兴起,土地兼并的问题日益严重。汉王朝陷入深沉的危机之中。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界古代史》

史料二

[探究]

(1)据史料一分析,豪强地主势力的发展与两汉政权衰亡的关系如何?

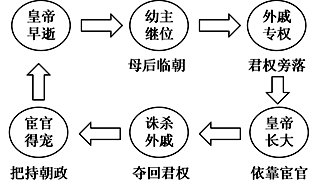

(2)据史料二并结合所学知识,分析东汉中后期出现外戚和宦官交替专权局面的本质原因。

材料一 秦汉的乡举里选是在社会经济结构、政治结构发生重大变化后乡里民众政治参与的一种形式。秦代是“选贤与能掌握国家政治权力的新时代的确立”,两汉的察举制“正是新的选举方式的制度化、法典化的结果。这种制度,使得不少的小农都拥有了被选举权,而选举权则掌握在官僚和地方豪强手中”。在这样的社会结构中,至少入仕资格“原则上扩大到整个自由民阶层”。在汉代的社会结构中,只要具备了某种素质或满足国家要求的乡里编户民,理论上都有自由入仕的机会,并无法律的特别歧视。当然,自由入仕并不是没有限制。秦汉国家针对包括乡里民众在内的社会各阶层的仕进途径都有细密的规定。

——摘编自卜宪群《秦汉乡举里选考辨》

材料二 东汉末期由控制中央开始,外戚宦官的势力也开始向帝国的州郡等地方政府延伸,派他们的亲朋好友或党附他们的人到地方去担任州郡的行政长官。这些人到了地方上,他们不关心地方,仅关心他们所属外戚或宦官集团的利益。地方政治在此类州郡长官治理下,自然不上轨道。特别是选举方面,乡举里选的理想被破坏无遗。历经数百年而摸索出来的中央与地方势力的平衡,政府与人民的沟通,竟因偶然事件而被轻易破坏。仅仅因为和帝以后皇帝的短命、嗣君幼冲,居然使宦官、外戚混扰了中央、地方的政治。追根究底,仅因帝国政体自始皇以来是所谓的皇帝体制,立于权力顶峰的皇帝,没有其他任何可以制裁他的力量。于是,控制皇帝,假藉其势的一小撮外戚、宦官的倒行逆施,终于令沉默的多数难以容忍,爆发了他们的不满。东汉的清流运动与地方自立化,就是在这种情况下展开的。

——摘编自国风《乡举里选理想的破坏和地方自立趋势的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括乡举里选制兴起的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括乡举里选制遭到破坏的原因并分析其影响。

材料 昔秦王见周室之失统,丧权于诸侯,自以当保有九州,见万民碌碌,犹群羊聚猪,皆可以竿而驱之,故遂自恃,不任人封立诸侯。及陈胜、楚、汉,咸由布衣,非封君有土,而并共灭秦,遂以败也……高帝怀大智略,能自揆度,群臣制事定法,常谓曰:“廊而勿高也,度吾所能行为之。”宪度内疏,政合于时,故民、臣乐悦,为世所思,此知大体者也。 王翁(王莽)嘉慕前圣之治,而简薄汉家法令,故多所变更,欲事事效古。 美先圣制度,而不知己之不能行其事。释近趋远,所尚非务,故以高义退致废乱,此不知大体者也。

——摘编自东汉桓谭《新论》

(1)根据材料,分别概括秦亡汉兴的原因。(2)根据材料并结合所学知识,指出王莽改革的不足之处。