| A.抵制土地兼并 | B.促进人口增长 |

| C.增加财税收入 | D.稳定个体小农 |

| A.鲜卑族被汉族同化 | B.南北经济趋于平衡 |

| C.孝文帝改革的影响 | D.北方战乱社会动荡 |

| A.解决了土地兼并问题 | B.瓦解了地主庄园经济 |

| C.强化了基层社会治理 | D.促进了北方民族交融 |

| A.解决了平城粮食供应困难问题 | B.缓解了洛阳地区的社会矛盾 |

| C.有利于加强对中原地区的统治 | D.防止了北方少数民族的骚扰 |

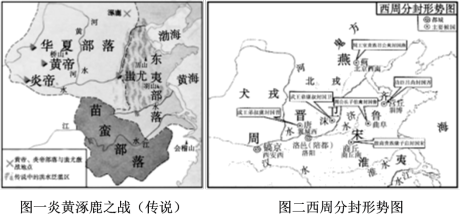

材料一 相传黄帝族与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融合蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演变为中原华夏之外诸少数民族的统称。

——摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氐、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期“华夏”族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。

(2)根据材料二,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展”的角度,分析其历史意义。

| A.隋唐繁荣得益于南北民族交融 |

| B.制度创新和继承促进隋唐繁荣 |

| C.北朝的制度创新明显优于南朝 |

| D.南朝基本处于分裂割据的状态 |

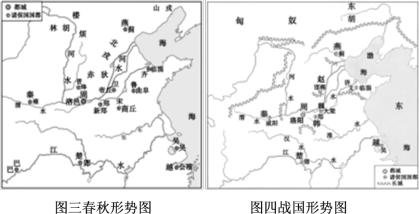

材料一华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则华夷往往存在联系。以婚姻为例,双方通婚的材料见于史载者颇多,如晋文公之母为我女,其妻亦为狄女。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎软蛮夷产生了很大影响,戎秋蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展,这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化,在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液.

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)依据材料一,概括春秋战国时期民族关系的变化。并结合所学知识说明其影响。

(2)根据材料二,概括这一时期民族融合的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革对社会发展的积极作用。

| A.强化了中央集权 | B.促进民族交融 |

| C.导致鲜卑族消亡 | D.有利于北民南迁 |

| A.隋朝时洛阳商业盛极一时 | B.南朝统治下的洛阳经济恢复 |

| C.门阀世族在中原得到发展 | D.孝文帝迁都洛阳后促进繁荣 |

| A.汉化改革阻碍货币流通 | B.经济重心转移到长江流域 |

| C.商品经济发展水平较低 | D.中原地区的民族矛盾尖锐 |