材料一 春秋时期,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但强调的是大一统框架内的夷、夏之别。孔子作《春秋》,强调大一统,在大一统下明“华夷之辨”,标准则是是否符合西周礼乐文明,因而夷、夏可互变:夷用夏礼,即符合华夏文化,则进而为夏;夏用夷礼,则退而为夷。孔子崇尚周的礼乐文明,认为华夏文化优于其他文化,故强调“裔不谋夏,夷不乱华”,但并不排斥其他族类,其办学的方针即是“有教无类”,主张“修文德以来之”。以儒家为代表的传统夷夏观,虽然强调以华夏礼乐文化为标准相区分,但它是大一统视域下的“夷夏之辨”,究其实,是要将各族一统于礼乐文化,因而强调兼容并包,本质上是中华各民族在大一统框架下互动、交融与发展。

材料二 东汉以来,入主中原的各少数民族一边自称为华夏先王之后,与中原汉人族源相同,一边主动接受汉族文化,以华夏正统自居,在其统治范围内努力推行汉化政策,促进了民族交融与中华文明认同。中国历史由此进入由北方少数民族建立的政权与南方汉族政权并立、共为中华的南北朝时期。两晋南北朝是政治上的大分裂、大动乱时期,但也是民族大迁徙、大融合时期,既有边疆民族的大规模内迁,也有中原汉人向南方及其他边疆地区的流动。这种大规模的民族迁徙和文化交流,促进了中华民族的交融与发展,进一步加强了各民族间的内在联系与密不可分的整体性,强化了中华文明的统一性。

——以上均摘自刘正寅《从民族交融发展看中华文明的统一性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋时期儒家民族观的基本内涵,并分析其形成的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东汉以来民族交融的新变化,并简析这一变化的影响。

材料 493年,北魏孝文帝下令迁都洛阳,大量修建寺院、佛塔,并在洛阳以南的龙门伊水两岸,依山开窟造像,创建龙门石窟。经历东魏、西魏、北齐、北周、隋、唐和北宋等朝,雕凿断断续续达400年之久。北魏造像在这里失去了云冈石窟造像粗犷、威严、雄健的特征,而生活气息逐渐变浓,趋向活泼、清秀、温和。这些北魏造像,脸部瘦长,双肩瘦削,胸部平直,衣纹的雕刻使用平直刀法,坚劲质朴。

从孝文帝迁都洛阳到北魏分裂的35年间,是龙门开窟雕造佛像的第一个兴盛时期。这一时期开凿的洞窟大都集中在龙门的西山上,其中最著名的有古阳洞、宾阳三洞、药方洞等十几个大中型洞窟。宾阳中洞始建于公元500年,是北魏宣武帝为其父做功德而建。洞中后壁中央的本尊是释迦摩尼的坐像,衣袖宽大,面相清秀,表情厚重,温和并作微笑状。

龙门石窟是继云冈石窟后又一座由皇家主持开凿的大型石窟寺,是云冈样式的继承与发展。

——摘编自李泽厚《美的历程》,有删改

3 . 孝文帝迁都洛阳不到四十年,北魏灭亡。《魏书》认为:“迁洛之举,群臣不顺,孝文设术以诈之,示威以胁之。不知厌乎累世安乐之余,经始百年荒横之地。一事不成,旧业尽弃,欲以何为?”这种观点认为迁都( )

| A.加剧了北魏统治集团的腐败 | B.动摇了北魏政权的立国根基 |

| C.不利于民族间的交流与融合 | D.丧失了保持民族特性的条件 |

| A.尊重历代的贤明君主 | B.传承和弘扬鲜卑族文化传统 |

| C.彰显其人道主义情怀 | D.表明北魏入主中原的正统性 |

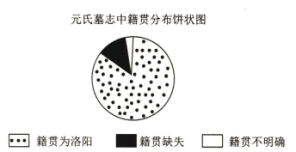

| A.鲜卑皇族积极支持孝文帝改汉姓 | B.改汉姓巩固了拓跋氏的核心地位 |

| C.籍贯缺失反映当时对门望不重视 | D.鲜卑元氏贯彻籍贯改革程度较高 |

| A.深受佛道思想的影响 | B.体现了南北方的文化差异 |

| C.推动了北方民族交融 | D.反映了当时政权更迭频繁 |

| A.规范统治秩序 | B.发展游牧经济 |

| C.加速民族交融 | D.缩小南北差距 |

材料 与努力学习南朝的先进文化同步,孝文帝也着手推出了一系列举措。他首先将国都从偏远的平城也就是今天的山西大同,迁到了汉族文明的“天下之中”洛阳。接下来孝文帝又颁布诏书,禁止鲜卑人穿本民族服装,而改穿汉人的服装;禁止30岁以下的大臣在朝堂说鲜卑语,而改说汉话;号召鲜卑贵族与汉族的高门大姓人家互通婚姻等等。公元529年,南朝名将陈庆之曾到洛阳住过一段时间。陈庆之亲眼所见的洛阳城,非但不再是很多南朝人认为的蛮荒之地,其繁华壮丽文明的面貌,甚至还超过了南朝,而此时距离孝文帝的“汉化”改革,不过才数十年光景。另外,如果摆脱王朝更替的认识局限,那么无论是东魏、西魏,还是后来的北齐、北周,乃至于再后来的隋、唐,在某种程度上,都可以说是基于孝文帝“汉化”改革的历史演进。

——摘编自胡阿祥、刘志刚《北魏孝文帝:师法先进,厉行改革》

(1)根据材料,概括北魏孝文帝“汉化”改革的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析北魏孝文帝“汉化”改革的历史意义。

| A.传统经济方式有所改变 | B.民族性格正在逐渐丧失 |

| C.政权正逐步走向封建化 | D.传统生活环境发生改变 |

| A.雕刻艺术题材多样 | B.北方分裂割据混战不止 |

| C.江南经济得到开发 | D.佛教呈现出本土化趋势 |