名校

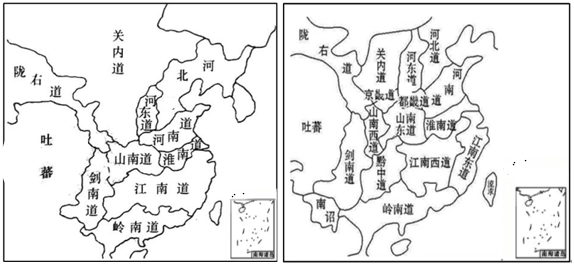

1 . 唐朝根据山川形势把全国划为10道,后增至15道,其分布变化如图1和图2,这反映了唐朝( )

图1 图2

图1 图2

| A.地方行政区划优化调整 | B.藩镇割据局面不断加剧 |

| C.中央强化对地方的监察 | D.经济重心开始向南转移 |

您最近一年使用:0次

2024-04-02更新

|

61次组卷

|

2卷引用:江西省宜春市宜丰中学2023-2024学年高二3月月考历史试题

名校

2 . 下表为现存唐朝时期部分有关过所(通行证)的文书据此可知,过所制度的实施( )

| 名称 | 内容 |

| 贞观廿二年庭州人巡职辞为请给公验(简单的过所)事 | 米巡职带骆驼一头、马一匹、羊十五口等,前往西州(今吐鲁 番地区)去做生意,请求发给公验。 |

| 垂拱元年康尾义罗施等请过所案卷 | 详细登记菜特和吐火罗商人姓名、年龄及他们所携带的奴婢姓名、牡口数量,由各地的胡汉居民出面担保,证明这些人及物均合法,应由西州官府发给过所, |

| 开元二十一年唐益谦请给过所案卷 | 唐益谦一行从安西地区回福州老家,过所记有要经过的关隘,由于过所没有登记所带奴婢和四匹马,因此官府加以审查。 |

| A.意在增加政府财政收入 | B.便利了人口自由流动 |

| C.利于保障正常商贸往来 | D.确保了丝绸之路畅通 |

您最近一年使用:0次

2023-12-19更新

|

353次组卷

|

6卷引用:江西省宜春市宜丰中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题

名校

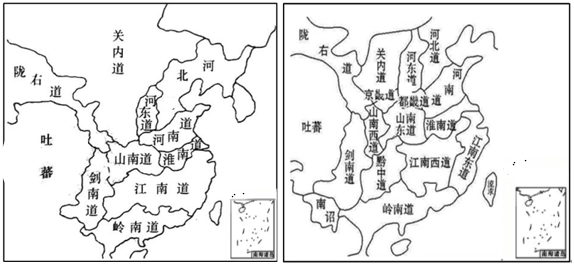

3 . 以下四幅图是我国古代不同时期中央政权与西北地区关系形势图。对各图所属的朝代及中央在该地区采取的措施,表述正确的是( )

| A.明朝:设立具有羁縻性质的都司等机构 | B.清朝:军事平叛后强制推行“改土归流” |

| C.唐朝:设立上统于中央政府的大都护府 | D.东汉:先军事打击后设行政、军政机构 |

您最近一年使用:0次

2023-12-08更新

|

38次组卷

|

8卷引用:江西省宜春市宜丰中学2022-2023学年高二上学期期末历史试题

名校

4 . 唐朝大历时期,"国家榷盐,粜于商人,商人纳榷,粜于百姓"。商人售盐,即使百姓没有现钱,用米谷杂物交换也能成交,某些场合甚至还可以赊购。穷乡僻壤,甚至深山幽谷三五户居家之处,商人肩挑背负,足迹亦能抵达。这表明,"榷盐法"的实施( )

| A.提升了国家对物价的调控力 | B.提高了商人的社会地位 |

| C.促进了基层商业网络的发展 | D.造成借贷关系的普遍化 |

您最近一年使用:0次

2023-10-07更新

|

416次组卷

|

11卷引用:江西省宜春市丰城市第九中学日新班2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题

江西省宜春市丰城市第九中学日新班2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题陕西省西安市雁塔区第二中学2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第九中学校2023-2024学年高二12月考试历史试题安徽省皖豫名校联盟2024届高三10月联考历史试题安徽省合肥市巢湖市第一中学2024届高三10月月考历史试题云南省大理白族自治州民族中学、怒江傈僳族自治州民族中学2024届高三上学期联合模考历史试题河北省沧衡名校联盟2024届高三上学期期末历史试题湖南省岳阳市2024届高三下学期二模历史试题辽宁省沈阳市第二中学2024届高三4月份阶段测试历史试题江苏省2024届高三下学期高考冲刺模拟(一)历史试题湖南省2024届普通高等学校招生适应性考试(五)历史试题

名校

5 . 《步辇图》描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚情景,其反映的实质问题是( )

| A.唐朝通过和亲加强对边疆的管辖 | B.唐朝对吐蕃赞普册封制度的正式确立 |

| C.中原文化对周边少数民族具有向心力 | D.唐蕃互遣使者维持双方友好关系 |

您最近一年使用:0次

2023-10-04更新

|

467次组卷

|

130卷引用:江西省宜春市丰城中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

江西省宜春市丰城中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题天津市静海县第一中学2016-2017学年高二6月月考历史试题北京市西城区(南区)2012-2013学年高二下学期期末质量检测历史试题2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第11课中国古代的民族关系与对外交往(第1课时)江苏省扬州市宝应县2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题(选修)新疆喀什地区疏附县第一中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题安徽省六安第一中学2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题安徽省寿县安丰高级中学2021-2022学年高二下学期开学检测历史试题浙江省宁波市慈溪中学2022-2023学年高二上学期返校检测历史试题第11课中国古代的民族关系与对外交往-【创新课堂】2022-2023学年高二历史优质备课学案(选择性必修一)第四单元民族关系与国家关系-高中历史统编版选必1同步测试题学易金卷:2022-2023学年高二历史上学期期中考前必刷卷(广东专用)03学易金卷:2022-2023学年高二历史上学期期末考前必刷卷(东三省专用)02重庆市荣昌永荣中学2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题湖北省荆州市江陵中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题江苏省普通高中2022-2023学年高二下学期学业水平测试卷选择题专项训练(一)江西省景德镇市乐平中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河南省平顶山市叶县高级中学2023-2024学年高二10月月考历史试题辽宁省朝阳育英高考补习学校2021-2022学年高二上学期期末历史试题云南省大理白族自治州实验中学2021-2022学年高二上学期期中历史试题辽宁省阜新市第二高级中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题山东省济宁市兖州区2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题山东省泰安市肥城市2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省大连市瓦房店市实验高级中学2019-2020学年高一12月月考历史试题山东省泰安市肥城市2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题江苏省盐城市响水中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题山东省聊城市临清市实验高级中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省苏州市吴江区平望中学2020-2021学年高一上学期阶段性测试(一)历史试题福建省泉州市南安市侨光中学2020-2021学年高一上学期第一次阶段考试历史试题山东省烟台第一中学2020-2021学年高一10月考试历史试题黑龙江省哈尔滨市延寿县第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南京市第一中学2020-2021学年高一10月检测历史试题辽宁省沈阳市郊联体2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题湖北省荆州市沙市中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史(选考)试题山西省临汾市古县第一中学2020-2021学年高一上学期期中历史试题湖北省黄冈市黄州区第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河北省石家庄市第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题吉林省长春市第二实验中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省莆田擢英中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题山东省枣庄市滕州市2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省泰州市泰州中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题海南省海口市海南中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题云南省昭通市云天化中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题湖南省衡阳市田家炳实验中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省漳州市长泰县第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题重庆市第七中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题广东省2020-2021学年高一12月大联考历史试题黑龙江省伊春林业管理局第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史(文)试题黑龙江省大庆市东风中学2020-2021学年高一上学期期末教学质量检测历史试题湖南省娄底市春元中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题广东省汕头市金山中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省朝阳市建平县实验中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省大庆市东风中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题辽宁省朝阳市第一高级中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题安徽省阜阳市颍东区衡水实验中学2020-2021学年高一上学期第四次调研考试历史试题江苏省扬州中学教育集团树人学校2020-2021学年高一上学期期中调研考试历史试题福建省莆田第二十五中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题广东省广州市番禺中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题重庆市实验中学2020-2021学年高一上学期第一阶段测试历史试题湖北省荆州市石首市第一中学2020-2021学年高一12月月考历史试题山西省晋城市高平市三校2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题辽宁省大连市庄河市高级中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题云南省曲靖市麒麟希望学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省朝阳市凌源市2020-2021学年高一1月月考历史试题(尖子生抽测)河北省唐山市丰润区第二中学2020-2021学年高一10月月考历史试题安徽省滁州市2020-2021学年高一下学期期中联考历史试题(B卷)云南省曲靖市会泽县茚旺高级中学2020-2021学年高一6月月考历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步点对点专项训练-第6课从隋唐盛世到五代十国湖北省荆州市沙市中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题重庆市第八中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(B卷)吉林省长春外国语学校2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(历史类)广东省汕头市潮阳第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省盐城市上冈高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题山东省烟台市、德州市2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题湖南省常德市临澧县第一中学2021-2022学年高一上学期段考(期中)历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题海南省三亚市崖州区崖城中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题福建省龙岩第一中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题河南省南阳市六校2021-2022学年高一上学期第二次联考历史试题福建省晋江市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题福建省南安市柳城中学、蓝园高级中学、南安六中2021-2022学年高一上学期期中历史试题(已下线)第6课从隋唐盛世到五代十国(重难点突破)-2022高考历史一轮复习思维导图+重难点突破(中外历史纲要)黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题江苏省南通市通州区金沙中学2021-2022学年高一4月居家学习检测历史试题专题二考点03魏晋到隋唐五代的政权演变与民族交融A卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习第5讲三国至隋唐五代的政权更迭与民族交融-纲要上-高三历史一轮复习课时作业考点12中国古代的民族关系与对外交往A卷-选必1-新高考历史高频考点专项练习辽宁省锦州市锦州中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)学易金卷:2022-2023学年高一历史上学期期中考前必刷卷(广东专用)02四川省凉山州宁南中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省张掖市高台县第一中学2022-2023学年高一上学期第二次检测历史试题福建省福州第三中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题四川省泸州市龙马高中2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题云南省昆明市第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江苏省连云港高级中学2022-2023学年高一上学期调研(二)历史试题辽宁省铁岭市昌图县第一高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省邵阳市湖南经纬实验学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题期末考试模拟卷(一)【30+4】-2022-2023学年高一历史上学期期中期末考点大串讲(中外历史纲要上)甘肃省天水市第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题安徽省六安市舒城育才学校2022-2023学年高一12月月考历史试题(重点班)安徽省六安市舒城育才学校2022-2023学年高一12月月考历史试题(普通班)湖南省怀化市麻阳县第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题安徽省阜阳市太和第一中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题新疆乌鲁木齐市第四中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题广东省茂名市高州市2021-2022学年高一11月联考历史试题四川省绵阳南山中学2022-2023学年高一上学期期末自测历史试题江苏省淮安市淮安区2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题06·纲要上第06课·学科网-【一题打天下】同步教学新方案福建省泉州市第六中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题四川省南充市南充高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题浙江省宁波市余姚中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省连云港高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题湖南省岳阳市湘阴县知源高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题四川省眉山市仁寿第一中学南校区2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题三年(2021-2023)学考真题分类汇编之第6课从隋唐盛世到五代十国云南省红河州蒙自市第一高级中学2023-2024学年高一10月月考历史试题四川省成都东部新区养马高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题陕西省汉中市城固县第二中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题湖北省恩施州咸丰县春晖学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题广东省东莞市翰林高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题江苏省连云港七校2023-2024学年高一上学期期中历史试题湖南省蓝山县第二中学2022-2023学年高一下学期期中历史试题江苏省锡东高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题福建省连城县第一中学2023-2024学年高一上学期月考二历史试题福建省华安县第一中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题云南省腾冲市第八中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题云南省腾冲市第八中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题福建省建瓯市芝华中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题江苏省盐城市亭湖高级中学2023-2024学年高一上学期10月第一次阶段考试历史试题江苏省连云港市灌云县七校联考2023-2024学年高一上学期期中历史试题

名校

6 . 士谱是记载士族门第的凭籍,庶族是不入士流的。但庶族地主为了抬高身价,往往杜撰身世伪造士谱,降及唐初依然未息。唐太宗重修《氏族志》时,一开始就提出“质诸史籍,考其真伪”的要求。对此解读合理的是,唐初( )

| A.士族权力受到抑制 | B.庶族政治地位提升 |

| C.门阀观念依然浓厚 | D.史学重视考据方法 |

您最近一年使用:0次

2023-09-19更新

|

484次组卷

|

24卷引用:江西省南昌市等四地2022-2023学年高二7月月考历史试题

江西省南昌市等四地2022-2023学年高二7月月考历史试题江西省宜丰中学创新部2023-2024学年高二12月考历史试题江西省南昌市等4地2024届新高三7月月考历史试题湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高二9月月考历史试题青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题湖南省2024届高三上学期开学调研历史试题重庆市万州第二高级中学2024届高三7月月考历史试题重庆市2024届高三8月月考历史试题第6课·从隋唐盛世到五代十国之唐前期的鼎盛局面·课堂例题四川省德阳市第五中学2024届高三上学期开学考试历史试题黑龙江省大庆市2024届高三上学期第一次模拟历史试题浙江省杭州市四校2023-2024学年高一10月联考历史试题福建省宁德第一中学2024届高三上学期第二次月考历史试题湖南省岳阳市湘阴县知源高级中学2024届高三上学期第二次月考历史试题浙江省台州市路桥中学2023-2024学年高一10月月考历史试题黑龙江省佳木斯市实验中学2024届高三上学期第二次月考历史试题福建省南平市武夷山市第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆市2024届高三上学期第一次月考历史试题广东实验中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题广东省汕头市金山中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题陕西省兴平市南郊高级中学2024届高三上学期第二次模考历史试题河南省濮阳市第一高级中学2024届高三12月阶段检测历史试题新疆维吾尔自治区阿克苏市第四高级中学2024届高三上学期第一次月考历史试题河南省济源高级中学2024届高三上学期第二次诊断测试历史试题

名校

7 . 唐太宗“以天下为家”,“惟贤是与”,既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用秦王府旧人,也用东宫旧仇;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人、任用少数民族精英。材料表明,“贞观之治”得益于( )

| A.宗法制的深远影响 | B.统治者的革新魄力 |

| C.统治集团的开放性 | D.科举制的发展完善 |

您最近一年使用:0次

2023-08-15更新

|

723次组卷

|

53卷引用:江西省宜春市宜丰中学2023-2024学年高二9月月考历史试题

江西省宜春市宜丰中学2023-2024学年高二9月月考历史试题黑龙江省双鸭山市林业学校2021-2022学年高二下学期期中历史试题陕西省榆林市神木中学2020-2021学年高二下学期第二次月考历史试题陕西省渭南市华阴市2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题江西省南昌市第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)作业12从隋唐盛世到五代十国-2023年【暑假分层作业】高二历史(统编版)河南省焦作市沁阳市永威学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题山东省临沂市沂水县二中2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题湖北省黄冈市罗田县2019-2020学年高一上学期期中考历史试题河北省邯郸市鸡泽县第一中学2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题2020-2021学年同步课堂帮帮帮-中外历史纲要上-第6课从隋唐盛世到五代十国吉林省白城市洮南市第一中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2020-2021学年高一10月月考历史试题2020-2021学年高一历史同步单元AB卷-中外历史纲要上-阶段检测卷(二) 期中测试卷(第1-15课)(B卷提升)湖南省张家界市民族中学2020-2021学年高一10月月考历史试题山东省潍坊市青州第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题安徽省安庆市怀宁中学2020-2021学年高一上学期第一次质量检测历史试题广东省东莞市第五高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省扬州市邗江中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省黄山市屯溪第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省扬州市邗江中学2020-2021学年高一(新疆班)上学期期中考试历史试题广东省梅州市丰顺县球山中学2020-2021学年高一上学期第一次质检考试历史试题江苏省苏州新草桥中学2020-2021学年高一10月月考历史试题浙江省台州市金清中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题福建省泉州市南安市侨光中学2020-2021学年高一上学期第二次阶段考历史试题海南省海口市海南中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题重庆市第八中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题河北省张家口市崇礼区第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河北省张家口市宣化第一中学2021-2022学年高一上学期开学考试历史试题辽宁省锦州市渤海大学附属高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题海南省三亚市崖州区崖城中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题福建省泉州市南安市侨光中学、昌财实验中学2021-2022学年高一上学期第二次阶段联考历史试题江苏省南京市第一中学2021-2022学年高一12月月考历史试题江苏省无锡市锡山区天一中学2021-2022学年高一12月月考历史试题广东省佛山市顺德区文德学校2021-2022学年高一上学期第二次阶段性测试历史试题福建省莆田第七中学2021-2022学年高一上学期期末历史试题河北省武强中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题黑龙江省大庆外国语学校2021-2022学年高一上学期期末历史试题湖南省湖南师范大学附属中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题安徽省池州市青阳县第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题福建省福州市八县(市、区)一中2022-2023学年高一上学期期中联考历史试题山东省青岛第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题纲要上-第二单元测试卷湖南省益阳市安化县第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题广东省东莞市东华高级中学、东华松山湖高级中学2023-2024学年高一10月月考历史试题海南省海口观澜湖华侨学校2023-2024学年高一10月月考历史试题天津市部分区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题河南省南阳市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省齐齐哈尔市第八中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题广东省深圳市高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)河南省顶级名校联盟2024届高三上学期期中历史试题变式练习中国古代史01山东省枣庄市薛城区、滕州市2023-2024学年高一上学期期中历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学校友好学校2023-2024学年高一上学期七十六届期末历史试题

名校

8 . 如果能打破“夷夏之辨”等传统的思想壁垒便可发现,所谓“五胡乱华”的本质是中原王朝控制力衰退与周边民族势力崛兴所导致的竞争与碰撞,随之而来的则是各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。据此推知,这一时期胡汉交融的突出历史贡献是( )

| A.避免了社会动荡 | B.助力北方各族封建化 |

| C.促进了区域开发 | D.推动中国获得新发展 |

您最近一年使用:0次

2023-07-17更新

|

311次组卷

|

7卷引用:江西省赣州中学蓉江校区2023-2024学年高二上学期复学检测历史试题

名校

9 . 下图所示的两尊戴帷帽骑马仕女俑,出土于吐鲁番阿斯塔那古葛群唐代墓葬。它们的发现,不仅反映出当时唐王朝的政令在高昌地区得到了全面推行,也表明盛唐时期高昌地区有着同长安一样的流行时尚。据此推知,盛唐时期( )

| A.骑马成为女性主要休闲方式 | B.民族交融得到了进一步加强 |

| C.社会价值取向追求显贵地位 | D.尚武健身风气受到社会推崇 |

您最近一年使用:0次

2023-07-03更新

|

74次组卷

|

5卷引用:江西省吉安市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

10 . “中华”一词始见于西晋末,是中原士人为把中原的政治与文化同“胡人”相区分而产生的自我称谓。入唐以后,“中华”-词被广泛使用,不仅成为唐朝的别称,也成为中国名号。这意味着“中华”称谓( )

| A.源自于地城文化双向交流 | B.是当时胡汉冲突之下的产物 |

| C.见证了民族深度交融发展 | D.有助于增强中华民族认同感 |

您最近一年使用:0次

2023-06-30更新

|

110次组卷

|

7卷引用:江西省赣州中学蓉江校区2022-2023学年高二上学期期中历史试题