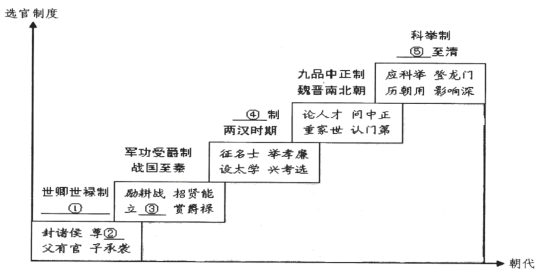

中国古代选官制度因时而异,几经嬗变,体现出鲜明的时代特征,阅读以下《选官用人三字歌》,回答问题。

(1)根据所学知识,将上述图示填写完整。

(2)中国古代选官制度呈现出怎样的变化趋势?

(3)西方学者称科举制度是中国的“第五大发明”,谈谈你对此观点的看法。

材料一 汉武帝时实行察举制,设置孝廉、茂才、贤良方正等科目,通过地方举荐、中央任命的方式选拔人才。如果出现举荐不实或失真,察举者要受到惩罚;被举者任官后,一旦出现贪污腐败,不仅自己要受到惩罚,还会牵连到察举者。为了保证人才质量,东汉顺帝时,限制了察举年龄,引入了考试机制,并通过中央及地方的监察机构对察举推荐、考试复核的过程予以监督考察。

——摘编自薛德枢、徐杰《汉代察举征辟制度评析及其借鉴意义》

材料二 唐代科举是一种荐举性质的考试制度。宋初围绕消除荐举因素,对科举考试规则进行了一系列的细化完善。由多名考官分工负责,考官实行锁院制,考官及考试相关人员亲属实行别试,特别是对考生试卷实行糊名和誊录的办法,取消公卷制度等一系列措施,使得科举考试变成了“一切以程文为去留”的纯粹考试制度。

——摘编自卓进、蔡春《论唐宋科举考试性质变迁》

完成下列要求:(1)据材料一,指出汉代举荐官员的依据以及为避免举荐可能带来的弊端而采取的举措。

(2)据材料二,概括指出宋代科举考试规则变化的主要着力点,并简析其主要目的。

(3)据材料一、二,分析举荐和考试在汉、宋两朝官员选拔机制中地位的主要差异,并说明两者本质意图的一致性。

| A.地方政府的任用官吏权逐渐扩大 | B.选官制开始受到儒家思想影响 |

| C.大官僚大富豪不再支持中央政权 | D.官僚富豪失去垄断官位的特权 |

材料一瓘以魏立九品,是权时之制,非经通之道,宜复古乡举里选。与太尉亮等上疏曰:“昔圣王崇贤,举善而教。……诚以闾伍之政,足以相检,询事考言,必得其善。是以崇贤而俗益穆,黜恶而行弥笃。

——【唐】房玄龄等《晋书•卫瓘传》

材料二今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。……所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。……或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——【唐】房玄龄等《晋书•刘毅传》

材料三科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚.贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必就必然出现等级中的升降.甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚.也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)材料一中的“乡举里选”指的什么制度?

(2)相对材料一,材料二中的选官标准有何变化?据材料二和所学知识,概括九品中正制的弊端。

(3)据材料三和所学知识,分析科举制度对中国古代社会的影响。