| A.限制了王国势力 | B.增加了选拔人数 |

| C.体现了差别平等 | D.削弱了世家特权 |

材料

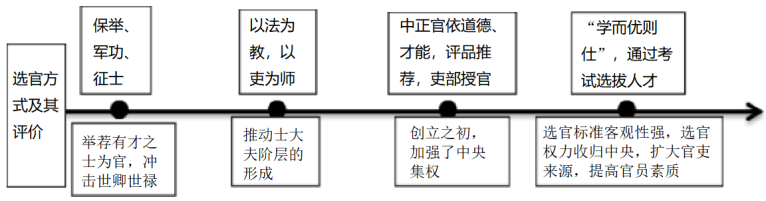

——据朱斌《中国古代选官制度的历史流变》等整理

材料反映了古代中国选官制度的演变历程及评价,请对材料提出你的修改建议,并说明理由。(要求:观点明确,持论有据,表述清晰。)材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”须知科举考试,必由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之……秀才、明经等科是由察举转化而来的,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变特点。

(2)根据材料二和材料三,结合所学知识,说明隋朝创立科举制的社会原因。

(3)综合以上材料,概括科举制的特点。

| A.察举制的弊端 | B.选拔官更以品评为主 |

| C.地方无选官权 | D.科举考试的选官方式 |

| A.“举秀才,不知书;举孝廉,父别居” | B.“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头” |

| C.“少读诗书陋汉唐,莫年身世寄农桑” | D.“旧时王谢堂前燕,飞人寻常百姓家” |

| A.官吏选拔标准日益严格 | B.统治者日益重视对百姓的教化 |

| C.官吏选拔制度逐渐建立 | D.统治者日益重视加强专制集权 |

材料一 西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所……春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式战国时期,随着社会局势的巨变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料二 一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,又须经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时入仕从政的唯一正途,政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府……我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——摘编自钱穆《中国历史政治得失》

(1)根据材料一,概括指出西周学校教育的特点。说明该特点到春秋战国时期发生的变化。

(2)材料二反映了当时怎样的选官制度?为什么“这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府”?

材料一 汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调“文治”,高级官员往往也是儒学名家,拥有成百上千的“门生”某人一旦成为某位官员的下属,便终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏,“门生故吏遍于天下”成为影响人才选拔的重要因素。官员们互相请托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉。”外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治。世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 科举之善,在能破朋党之私…前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)…不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

(1)根据材料一说出东汉中后期的选官制度并概括人才选拔的弊端

(2)据材料二,并与材料一选官制度相比较,说明科举制的历史进步性

| A.选贤任能有助于统治的巩固 | B.官方正史极力美化专制皇权 |

| C.独尊儒术促使学者得到重用 | D.强干弱枝保证了社会的稳定 |

| A.将官职限定在贵族范围之内 | B.注重选考对象的道德学问和执政能力 |

| C.体现民意并且具有开放特征 | D.改变了官僚富豪子嗣垄断官位的情形 |