| A.使诗歌在全国走向全面繁荣 | B.冲击了乡村的门阀政治根基 |

| C.改造了乡村的文化结构 | D.加强了中央对思想的控制 |

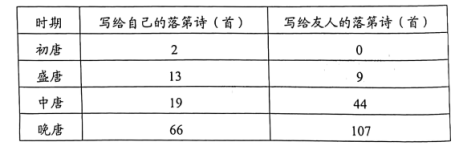

根据表1,可得出的正确结论是

| A.初唐制度首创,科举尚未实施 | B.盛唐励精图治,科举绝对公正 |

| C.中唐社会动荡,科举倍受追捧 | D.晚唐国祚将败,科举有失公允 |

| A.统治者的治国理念开明 | B.科举制度的进一步发展 |

| C.社会经济的全面繁荣 | D.文人的社会地位较高 |

A.姑苏自祥符间定制,秋举以四人为额,庆历中,就举者止二百人

——龚明之《中吴纪闻》卷一

B.自丙午科为始,年有乡会试一律停止,各省岁科考试,亦即停止。

——《奏定学堂章程》(1905年)

C.昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

——孟郊《登科后》

D.以上一切考试,凡四书、五经义,均不准用八股文程式,策论均应切实敷陈。

——《清德宗实录》卷485

E.科目者,沿唐、宋之旧,而稍变其试士之法,专取四子书及《易》《书》《诗》《春秋》《礼记》五经命题试士。

——《七史选举志》

材料 780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,开始实施两税法。规定“凡百役之费,一钱之敛”,由此大量农民开始走出家门去市场谋利。陆龟蒙在《江边》诗中就记载“苏州某菜农种菜达十亩之多”。“人无丁中,以贫富为差”,农户隐瞒户口的现象减少了,家庭规模扩大了,小家庭也开始向联合家庭转变,还产生了大量的“园户”“渔户”“卖菜家”等“富民”阶层。“居人之税,秋夏两征之”,农民在农闲时节大量进入手工业生产和商业流通领域,如湖州顾山县,“贞元以后,每岁以进奉顾山紫笋茶,役工三万人,累月方毕”。“其租庸杂徭悉省,而丁额不废”,这导致那些失去土地和农闲时外出务工的农民成了城市雇佣劳动力的主要来源,敦煌文书中有大量的雇工契约,如《戊戌年令狐安定雇工契》中对雇工的工作时间、工作要求、劳动报酬等内容都有详细的规定。

——摘编自张安福《税制改革对唐代农民产业经营和日常生活的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐代两税法的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概述唐代两税法对农业的影响。

| A.科举进士科多以诗赋选拔人才 | B.实行兼收并蓄的开明文化政策 |

| C.儒家经典在科举中的重要地位 | D.儒学复兴推动民间尊儒的盛行 |

材料一 由于东汉以来形成的地方大姓名士势力仍然存在,尽管曹操用人不拘一格,而所用之人仍以大姓名士为多。延康元年二月,曹丕继承魏王、丞相位,制定九品官人法,设置郡中正品第郡人,吏部据其品第加以任用,中正由本郡推举现任朝官的郡人充当。这样,在野的名士月旦变作官府品第,“核之乡间”变成访之中正。

根据九品中正制度的规定,当中正的一定是现任朝廷的大官,这样就把原来跟朝廷相对立的乡里清议纳入朝廷选举的轨道,也就是把东汉时地方大姓控制的乡论转由朝廷控制,从而使原来与政府不无矛盾的大姓名士与政府取得协调,他们对乡里清议的私家操纵也由此取得合法地位。这诚然是曹魏中央集权对地方大族势力的某种妥协,但更体现了中央集权对地方大族势力的强力控制。

——摘编自唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料二 (唐)高宗总章(668-683年)以后,进士录取名额有所扩大。武则天统治时期,经常以自己的名义下令举行制科考试。制科考试对策,“高者特授以美官”,“其次与出身。”对于没有出身资格的一般士子,这是立获美官,至少是取得出身资格的一条便捷途径。

唐太宗时宰相中只有许敬宗一人为隋秀才,房玄龄、侯君集等二人为隋进士,其余二十六人皆不从科举出身。武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦以及在高宗末年即已为相的裴炎、郭正一、魏玄同等四人;但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。

——摘编自吴宗国《唐代科举制度研究》

材料三 唐朝前期,衡量进士策文好坏的标准,主要不是看文章的内容,而是看文章的词华,进士科选材多注重考生的文章或诗赋的文辞是否俊美华丽,特别是诗赋一项,一度成为进士科的重要标准。以至于张九龄曾上疏道:“以一诗一判,定其是非,适使贤人君子,从此遗逸”。天宝年间,虽然进士科整体上依旧以文学取士,但李林甫为相期间,文学之士政治.上受到排斥,官吏的选拔上更加注重有实际能力的吏干人才。即便是安史之乱后,唐政府进士科的考核标准,也并非仅侧重实际才干,始终在诗赋取材和实干取材(文章策文)之间徘徊,反复变更。

——摘编自吴宗国《唐代科举制度研究》

(1)根据材料一,概述曹魏时期九品中正制形成的特点。并结合所学知识,简评九品中正制。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述这一时期科举选官发生了哪些变化?根据材料三并结合所学知识,评析唐进士科录取标准的变化