材料一

材料二 余尝见枢密都承旨张诚一说,昔年(公元1075年)使北虏,因问耶律、萧姓所起,彼人云:“昔天皇王问大臣云:‘自古帝王英武为谁邪?’其大臣对曰:‘莫如汉高祖’。又问:‘将相勋德孰为优?’对以萧何。天皇王遂姓耶律氏,译云刘也。其后(皇后)亦锡(通“赐”)姓萧氏。”

——【宋】庞元英《文昌杂录》

材料三 金太宗不但“令所在长吏,敦劝农功”,而且“分遣使者诸路劝农”。金熙宗诏“罢来流水、混同江护逻地与民耕牧”,还将皇帝狩猎的“禁苑隙地分给百姓”。明昌四年(1193年),尚书省报告说:上京路诸县“每岁收税粟二十万五千余石,所支者六万六千余石,总其见数二百四十七万六千余石。臣等以为此地收多支少,遇灾足以赈济”。

——据漆侠乔幼梅《中国经济通史·辽金经济卷》

材料四 元代蒙古语对汉语语法的影响举例

| 语法形式 | 表现 | 举例(《元典章·刑部》) |

| 定中结构的复杂化 | “的”字结构的复杂化和定语的多层化 | 蛮子田地里看守五河县的张千户小名的受宣的官人。(卷四,倚势抹杀县尹) |

| “着”的“方式化”用法 | 用“着”表示动作的持续 | 为那般,仿效着称冤的人多有。(卷一五,称冤赴台陈告) |

| 介词带“着” | “因”、“依”这两个介词后头可以加“着” | 因着胡家的气力里,做到参政的名分有。(卷三,胡参政杀弟) |

——据李崇兴《论元代蒙古语对汉语语法的影响》

上述材料反映了少数民族对统一多民族国家发展所作的贡献,请结合所学知识对此加以说明。

材料一 宋初,北方作物的大规模南移和占城稻的引进推广,在耕作制度上带来的一个重要影响,就是在同一块地上不同作物可以接续栽种,不少茶农。桑农、果农等不再是为自身的直接消费而生产,而是把产品投入市场,转换成货币,再购入粮食、布帛等生活必需品。

——摘编自张其凡《中国大通史》

材料二 战国秦汉以来,投入流通的大宗商品以套侈品和土特产为主,主要服务于统治阶级和豪富集团,除盐、铁等少数特种商品外,基本与乡村百姓的日常生活没有多大关联。两宋市场上的商品分为三个大类,一是金银细工,乳香犀玉等高档套侈品,二是农具、手工业用具等生产资料,三是日用瓷器、布帛和城郭镇市居民的粮食、茶盐等生活必常品,其中第三类所占比重最大。

——摘编自张其凡《中国大通史》

材料三 城市格局和城郭限制的打破,深刻地揭示了宋代都市商业的发展。人口不断涌入城市中,城市较前代集中了更多的人口,尤以大城市为甚。

——漆侠《宋代经济史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概述宋代农业发展的新气象并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出宋代商业中商品构成和服务对象发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述两宋时期城市商业兴盛的表现。

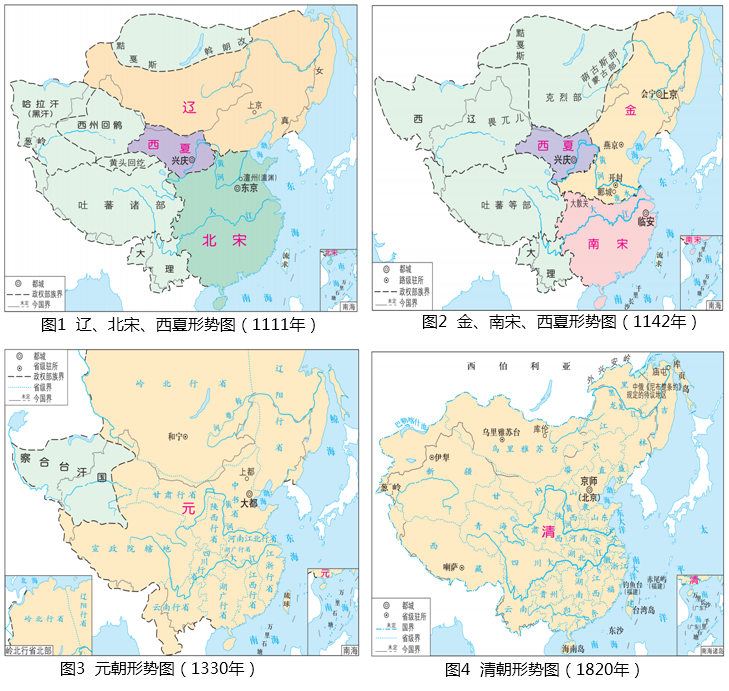

(1)根据图1、图2并结合所学知识,说明唐朝中后期政治、经济状况。

(2)比较图1和图3,并结合所学,指出北宋政治发生的变化。

(3)结合所学知识指出北宋统治面临的主要问题。并说明为解决上述问题,王安石采取了哪些变法措施。

材料 宋太祖赵匡胤本为后周殿前都点检,960年,奉命御辽。到达陈桥驿时,发生兵变,赵匡胤黄袍加身,取代后周建立宋王朝,史称“陈桥兵变”。

对“陈桥兵变”,宋初众说纷纭,《太祖实录》亦语焉不详。宋太宗赵匡义命重修《太祖实录》,说:“史官之职,固在善恶必书,无所隐讳”,“太祖之事周朝也,尽力王室,中外所知。至于大宝(皇位),非有意也”。太宗特地指出,时值契丹入侵,太祖率兵出击,一日醉卧帐中,众将士云集,强拥太祖为皇帝,此乃时势所趋,并非人力所为。

今人研究认为,赵匡胤制造辽(契丹)与北汉联兵南下的假情报,宰相范质等人不明真相,匆忙派遣赵匡胤率诸军北上抵御。大军行至陈桥驿,赵匡胤弟赵匡义等受意发动兵变,将士们把黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为天子。

——摘编自张岂之主编《中国历史》等

(1)根据材料,概括说明宋太宗对“陈桥兵变”的解释与今人研究的结果有何不同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋太宗重修《太祖实录》关于“陈桥兵变”记载的原因。

材料一 淳祐元年(1241年),理宗亲撰《道统十三赞》,“就赐国子监,宣示诸生”,正式肯定从二程到朱熹是孔孟以来道统的真正继承人,使程朱理学成为继孔孟以来的正统思想和钦定的官方哲学。程朱理学在宋学中取得了独尊地位以后,理学家及其信徒在政治上把持了仕途要津,他们因循守旧,反对任何革新,“以致万事不理,丧身亡国”。程朱理学在思想上取得了垄断地位,朱熹所撰之《四书集注》逐渐成了科举考试的标准答案,不允许士人“务自立说”,从而严重地阻碍了学术思想的发展。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》(下册)

材料二 一小部分欧洲人开启了与万历朝士人的对话,并产生了重大影响,但这不是明人信仰发生变化的唯一原因。信仰的动摇来自文化内部的压力:万历、天启年间庙堂之上的道德败坏、急速的商业化、社会等级的松动、边疆的军事危机、环境恶化。在这些条件下,一些人开始对过去确信不疑的东西产生动摇,并努力寻找理解世界的新途径,而这些往往是处江湖之远的思考。李贽就是他们中的一员。

——摘编自[加]卜正民主编《哈佛中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括程朱理学的影响。

(2)根据材料一、二,指出李贽学术思想的特点,并结合所学知识,说明李贽学术思想形成的社会背景。

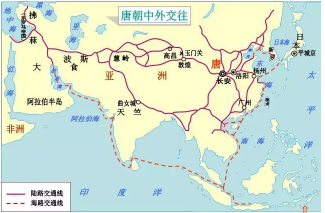

材料一 唐代中期商业出现繁荣,一些原为政治和军事中心的城市,大多发展为商业中心。

由于首都长安的规模最大和最为繁荣,长安城外城共有108坊,这里主要是王侯将相大小官员的住宅,坊外围东西二市,店肆林立,排置有序,商品充足,行人鼎沸。由于经济的繁荣,特别是商品经济的发达,交通事业亦大大地发展起来,各大城市之间,特别是长安同各地都有宽阔的驿道。

材料二 中国古代城市的发展,到北宋有一个新的变化,当时的商业最为发达的是都城开封,到处是手工作坊,到处是商店,酒楼,茶馆,旅社,行商坐贾,人来车往,热闹非常。市场上的商品从金银器具到水产果品,应有尽有,街道上的营业,既有日市,也有夜市。

——上述材料均摘编自启良《中国文明史》

材料三 江春铺网阔,夜晚鬻蔬迟。子美犹如此,翻然不敢悲。传闻殊不定,銮辂几时还。俗易无常性,江清见老颜。夜船归草市,春步上茶山。寨将来相问,儿童竞启关。

——(唐)郑谷《峡中寓止二首》

(1)根据材料一概括唐代中期商业繁荣的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明北宋城市发展出现的新变化及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述草市在南北朝、唐代和宋代的发展概况。

材料一 元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,直接代表皇帝监察高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。设置太学,学生学业完毕后,即派往各政府机构任事。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

材料二 魏晋以后的九品中正制度,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体来说,较以前是进步的。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 建隆二年(961),(宋)太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》卷二

(1)根据材料一,仿照示例指出汉武帝治国举措及其判断依据。

示例:举措,盐铁官营;依据,设盐官、铁官,直属中央。

(2)根据材料二指出“这制度”的名称,并说明其较以前“进步”的理由。

(3)依据材料三并结合所学,简述宋太祖如何对地方“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。

材料一 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢,语曰:“苏湖熟,天下足”。

——摘自《陆游集》

材料二

| 时间 | 人口 | 比例 | |

| 北方 | 南方 | ||

| 742年 | 3042万人 | 2036万人 | 3∶2 |

| 1080年 | 956万人 | 2368万人 | 2∶5 |

吴越王募民能垦荒田者,勿收其税,由是境内无弃田。……国人皆悦。

——《资治通鉴》

材料三 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——【英】李约瑟《中国科学技术史》

(1)材料一描述的这种现象出现在哪一时期?“苏湖熟,天下足”反映了这一时期的什么特征?

(2)材料二呈现的内容分别说明了什么?材料二与材料一描述的现象之间有何关系?

(3)请依据材料三概括作者的观点。结合所学知识,列举两例史实来证明作者的观点。

| 领域 | 史实或材料 |

| 思想 | 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。 “理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。 “存天理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。 “格物致知”,只有深刻探究万物,才能得到其中的“理”,达到对普遍天理的认识。 |

| 小说、戏曲 | 宋词:豪放派苏轼、辛弃疾;婉约派柳永、李清照。 元曲:包括散曲和杂剧。元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫。 话本:宋元时期盛行,是早期的白话小说。 |

| 科技 | 印刷术:雕版印刷普及,北宋毕昇发明活字印刷术。火药:被大量制造并用于战争。指南针:广泛用于航海。北宋沈括《梦溪笔谈》,记载和总结当时许多科技成果。元朝郭守敬创造出简仪(天文观测仪器);编定了《授时历》。元朝王祯《农书》,记载了南北方农业技术和工具。 |

材料一: 宋初官学低迷不振,科举取士规模却日益扩大,书院起到了填补官学空白的作用,数量和规模大幅扩展。书院实行开放式的教学,求学者不受地域、学派的限制,大大促进了学术交流和发展。书院大多采取师生同吃同住方式,朱熹、陆九渊等名师宿儒不仅为学生传道、授业、解惑,而且注重对学生人格精神的引导。书院的大发展扩大了中国古代学校教育的类型,成为中国封建社会后期一种重要的教育组织形式,其明辨通达的学风,促进了自由讲学和学术研究风气的形成。

——陈胜利《弱宋——造极之世》

材料二: 讲学书院从明中叶起开始勃兴,一个重要原因是旧官学教育之衰弊。讲学书院最大的特点是自由讲学,而不是为了科举。讲学书院是历代学者传播思想、昌明学术之地,是新思想、新学术的孕育和诞生之地。书院的兴起还与王阳明创立心学以及阳明弟子传播心学的努力分不开,在20余年的书院讲学实践中,王阳明将书院定位于“匡翼夫学校之不逮”,认为书院存在的意义就在于补救官学的流弊,而讲求古圣贤的明伦之学。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院发展的积极作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析推动宋、明书院发展的共同原因。

(3)综合上述分析,概括指出书院教育与社会发展的关系。