| A.明朝政治中心发生变化 | B.经济重心南移 |

| C.明朝军事防御体系调整 | D.沿海威胁加剧 |

| A.明朝海防体制变化 | B.东南海防形势严峻 |

| C.政府海禁政策强化 | D.西方殖民势力扩张 |

| A.闭关锁国政策松动 | B.时人眼界扩大 | C.国人海权意识加强 | D.中外交流频繁 |

| A.政府不断调整海洋政策 | B.民间出海贸易得到默许 |

| C.外贸管理机构开始出现 | D.古代经济重心南移完成 |

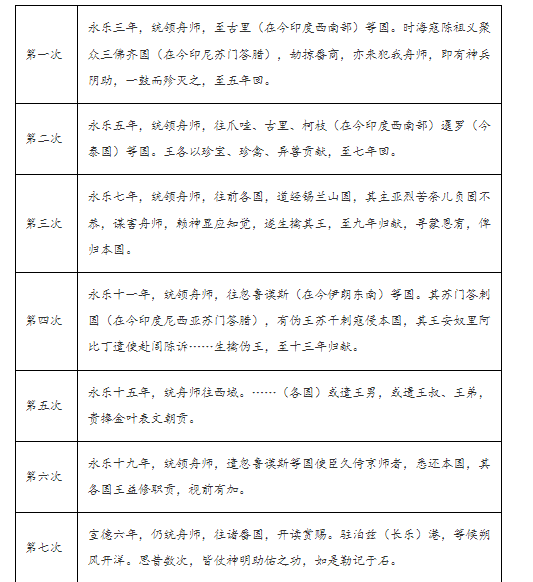

材料一 《明史》是清代官修正史, 自顺治二年(1645年)开始编纂到乾隆四年(1739年)最后定稿,历时94年。《明史》中关于郑和七下西洋的时间整理如下

| 次数 | 出发时间 | 返回时间 |

| 第一次 | 永乐三年(1405) | 永乐五年(1407) |

| 第二次 | 永乐六年(1408) | 永乐九年(1411) |

| 第三次 | 永乐十年 (1412) | 永乐十三年(1415) |

| 第四次 | 永乐十四年(1416) | 永乐十七年(1419) |

| 第五次 | 永乐十九年(1421) | 永乐二十年(1422) |

| 第六次 | 永乐二十年(1422) | |

| 第七次 | 宣德五年(1430) |

材料二 1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下

材料三 郑和七下西洋盛况空前,但是他下西洋的大量原始资料,如皇帝敕书、郑和船队的编制、名单、航海日志、账目等,本应存于兵部档案,如今却已荡然无存。据称有大臣因郑和下西洋劳民伤财,国家财政难以负担,生恐皇帝再有此举,故私自藏匿并销毁。郑和之后的明清时期,政府转向放弃领先世界的航海技术,关上了通往海洋的大门,直到四百多年后被西方国家用枪炮打开中国大门。

—摘编自苏纪兰《郑和下西洋的回顾与思考》

材料四 在第一次鸦片战争前后,林则徐认为海洋经略“实为海疆久远之谋”;魏源不仅提出了“师夷长技以制夷”的海防思想, 而且提出了大力发展工业和航运业推动海洋贸易生产发展,“以商贾为本计”的海洋经略思想……从第二次鸦片战争到甲午战争之间,李鸿章发出了“御外之道莫重于海防,海防之要莫重于水师”的呐喊;张之洞提出了“整顿海军实为经国要图”……辛亥革命爆发后,孙中山指出:“海权操之在我则存, 操之在人则亡”“海军实为富强之基”。

——摘编自杨文鹤《海洋与近代中国》

(1)关于郑和下西洋时间的不同记述,你认为材料一、二哪则可信度更高,为什么?

(2)试对《天妃灵应之记》碑的历史价值作出说明。

(3)根据材料三并结合所学知识, 简析明清时期基本海洋政策变化的原因。

(4)根据材料四,概括中国近代先进人物的海洋经略思想,并结合所学知识指出其背景。

| A.传统朝贡贸易体系受到了冲击 | B.反映中国逐渐落后于世界潮流 |

| C.传统朝贡政策发生了深刻变化 | D.朝贡政策受到时局变化的影响 |

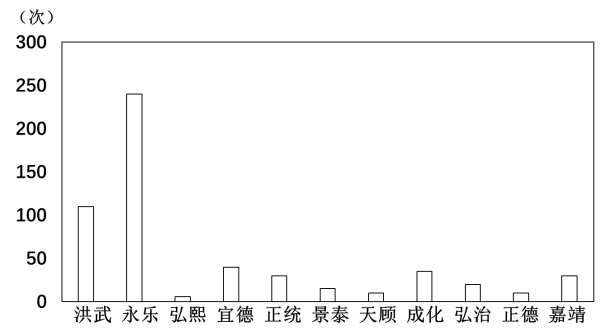

亚非地区来中国朝贡的国家数量变化

| 时间(年) | 1415 | 1419 | 1421 | 1423 |

| 国家数量(个) | 8 | 17 | 16 | 16 |

| A.厚往薄来的朝贡贸易影响深远 |

| B.郑和下西洋促进了中国与非洲各国的交往 |

| C.明朝国际影响力一度得以扩大 |

| D.明朝通过航海扩大了手工产品的国际市场 |

| A.缓解财政压力 | B.践行儒家仁政 |

| C.实行闭关政策 | D.推动民族交融 |

材料 (明朝)嘉靖中叶以后,东南沿海一带的倭患愈演愈烈,尤其是浙江、福建两省,引起了百姓的恐慌和朝廷的担忧。戚继光于嘉靖三十四年(1555年)被调往浙东抗倭。戚继光制订了一套切实可行的训练方案:一再教导士兵要认识到自己是从百姓中来,为解除百姓祸患而战的;以岳家军“冻死不拆屋,饿死不掳掠”的精神要求士兵;强调“凡赏罚,军中要柄。若该赏处,就是平时要害我的冤家,有功也是赏,有患难也是扶持看顾。若犯军令,就是我的亲子侄,也要依法施行,决不干预恩仇”;十分重视士兵武艺的练习;针对倭寇的作战方式,参照东南沿海的地形,分析敌我双方的短长,创立了“鸳鸯阵”,机动严密、变化多端、调动便捷,阵外配上鸟铳手、弓弩手、火箭手,组成的步军大营机动、变化,在对倭作战中具有极大的杀伤力。新军经过戚继光严格而有效的训练,“无不以一当百也”。他率领戚家军,在台州九战九捷,后来又开赴福建、广东,取得抗倭斗争的重大胜利。到1565年,东南沿海严重的倭患终于平息了。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析戚继光军事思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述戚继光抗倭活动的历史意义。