材料一 宋代官印一曰“宝”,专称君主玺印,用玉或金;二曰“印”,是各官署、官员用印,三省、枢密院用银,六部以下用铜;三曰“记”或“朱记己”,用铜,尺寸略小于“印”,地方职司、诸军将校等使用。“寺观及士庶之家所用私记,今后并方一寸,雕木为文,不得私铸”。“文书有印,以示信防奸,给毁悉经省部,具有条制”。发送给其他机构的“行移文字”“若官文书脱误者,咨长官改正,其事理要切处皆用印”;中央重要部门的日常文书会专门委派官吏负责“对读印押”“点对印押”。

——摘编自邓小南《宋史研究诸层面》

材料二 “洪武十五年(1382年),始置文书半印勘合。”其制:“以簿册空纸之半,而编字号,用内府关防印识之,右之半在册,左半纸册付天下布政使、都指挥使司及提刑按察司。所司以册合其号,印文相同,则行之,谓之半印勘合,以防欺弊。”“凡诸司印信,铸印局专管铸造,如有刑削,则换给之。凡在外文移到京,悉送该局,辨其真伪。”明代文书行移勘合在军队和边远地区有行移勘合、军事勘合、调军勘合、出关勘合、宗藩勘合、通贡勘合、外国勘合等等。

——摘编自黄才庚《明代文书行移勘合制度》

(1)根据材料一、归纳宋代官印的特点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二、分析明代文书行移勘合制度的作用。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈对政务运行的认识。

材料一 宋初承袭的是晚唐 五代藩镇—支郡—县的政区统辖模式,藩镇之长官节度使是事实上的高层政区首脑。太祖立国之初,即罢诸强藩典中央之兵,次则集天下精兵于京师,以削弱藩镇之力量。太宗时所有统县政区都直属中央。取消高层政区的后果,是中央难以因地制宜地处理数以百计的统县政区的行政事务,中央政策在地方之执行又缺乏有效监督。此后,转运使成为高层地方行政组织。

——摘编自余蔚《宋代地方行政制度研究》

材料二 大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮, 兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——搞编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

请回答:

(1)结合材料和所学知识,分析说明宋、明改变前朝地方制度的相同原因。分别采取了什么对策,效果如何?

(2)结合材料和所学知识,概括指出宋、明后来调整地方行政制度的相同原因,并请说明宋、明地方行政制度演变的特点。

材料一 夏言是江西贵溪人,正德十二年(1517)进士,历任兵科给事中、礼部左侍郎、礼部尚书等职。嘉靖初年(1522年),夏言上疏请求革除正德朝的弊政。在朱厚熄授意下,查革官员旗役冒滥,裁汰了三千二百人。……当时朝中兴起道教,嘉靖帝沉迷道教,不问朝事,夏言曾多次上书反对嘉靖帝沉迷道教,嘉靖帝对此十分反感,由此渐渐失去了对夏言的喜爱。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 庄奉夫人弟邢福海,传旨授锦衣世千户,言力争不可。诸疏率谔谔,为人传诵。屡迁兵科都给事中。

——摘编自《明史·夏言传》

材料三 夏言随着地位的上升,权力增大,“益自负”“志骄气溢”“峻而渐于不逊”“孺视八座”。因为“久贵用事,家富厚,高亮雕题,广囿曲池之胜”。

——摘编自朱永旗《论明代著名政治家夏言》

(1)根据材料一、二,概括夏言革除弊政的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,评述夏言的为官品质。

材料一 初并天下,令丞相、御史曰:“……寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定……

——《史记》

材料三 (明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副之,而殿阁大学士只备顾问

——《明史·职官志》

材料四(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

(1)材料一体现了哪一历史事件?这一历史事件后,其统治在中央和地方推行哪些政治制度?

(2)根据材料二、材料三并结合所学知识,明太祖为加强皇权采取了哪些措施?并指出军机处设立的主要影响是什么?

(3)综合以上材料,指出中国古代君主专制制度演变的趋势。

材料一 元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面……元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料二 洪武九年(1376年),明太祖朱元璋在地方废除元旧制行省制,代之以承宣布政使司、都指挥使司和提刑按察使司,三司分别行使原行中书省的行政、军政和司法之权,三司既相对独立,又相互牵制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析元朝行省制的特点及其历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明朝地方三司分权的影响。

材料一 从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废除,仅在形式上以内阁制和军机处的形式保留部分权力,而皇权也在逐步集权的过程中达到登峰造极的境地。

——摘自任怀国著的《资政通鉴——中国历代政治制度得失》

材料二 无论是明代的内阁,还是清代的军机处,都不是事实上的宰相府。自明太祖废除丞相后,无论是内阁制中的首辅,还是军机处的军机大臣,都仅是辅佐皇帝处理政务的秘书班子的首领,他们仅有参议政事的权力,并无相应的决策权。但在具体的施政过程中,阁臣和军机大臣还是具有相权的一些特征。他们兼有相权之职,但无相权之实。

——摘自任怀国著的《资政通鉴——中国历代政治制度得失》高一

(1)根据材料一,分别以秦、唐、明为例,写出与“独相”、“群相”、“兼相”对应的制度名称。结合所学,简析“在历代皇权主持下”“改革和裁抑”相权的目的。

(2)仔细阅读材料二,概括明代内阁首辅与清朝军机大臣的共同特点。依据材料一、二,指出相权“从独相到群相再到兼相”更迭所呈现的变化趋势。

7 . 制度创新是人类社会发展进步的重要体现。阅读下列有关我国古代政治制度的三则材料,

材料一

材料二元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都里,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史•地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料三康熙十六年十月癸亥,谕大学士等曰:“朕不时观书写字,近侍内无博学善书者,以致讲论不能应对。今欲于翰林内选择二员,常侍左右,讲究文义。但伊等各供厥职,且住外城,不时宣召,难以即至。著于城内拨给闲房,停其升转,在内侍从数年之后,酌量优用。再如高士奇等能书者,亦著选择一二人,同伊等入直。尔衙门满汉大臣会议具奏。

——《清圣祖实录》卷69

请回答:

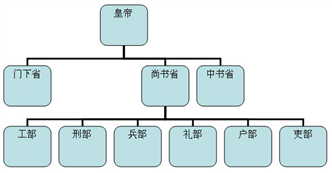

(1)材料一中三省的职能分别是什么?有人认为这种制度下的政治是“皇权下的民主”,试分析该观点形成的原因?

(2)依据材料二,可知元朝设置的中书省与唐朝中书省不同,元朝中书省的职能是什么?地方上行中书省的设置有何意义?

(3)依据材料三,康熙帝在当时设置了什么机构?这一机构设置的作用是什么?

(4)专制主义中央集权制度的加强必须要解决两对矛盾,这两对矛盾分别是什么?我国专制主义中央集权制度发展演变的趋势是什么?

8 . 阅读材料,完成下列题目。

材料一 自秦朝建立宰相制度以来,历朝的相权在原则上是不可以独自占有的,秦朝和西汉初期,虽然只设一相制,但是有太尉和御史大夫在其左右,以分其权,共同辅佐皇帝,以后汉代有三公制,于是相权便一分为三,从此一人独专相权便被多人共有相权的历史趋势所代替,并被历朝所沿袭,魏晋南北朝时又有了尚书令、中书令、门下侍郎等。隋唐有三省制,三省长官都为宰相,共议国政,几经发展,最终形成了一个宰相群体。

——摘编自瑰晓巍、钟卫华《中国古代宰相制度演变研究》

材料二 明朝废除丞相制度,不仅使文官失去了宰相作为他们的“意见领袖”,还使所有文武官员的地位和生命、尊严的价值都变得渺小,使绝大多数时期任何一个官员在皇帝面前都显得“人微言轻”……总的来讲,在废除丞相制度后,最高政治权力的运转经常处于失衡或扭曲的状态,舞台上的依靠皇帝暂时亲信而拥有治官权力的人物忠奸贤愚美丑反复变换,严重损害了明代治官活动的连续性、一贯性、稳定性,随着时间的推移,明朝的典章制度越来越形同虚设。

——摘编自渖平《论朱元璋废除丞相制度对明朝治官的影响》

(1)根据材料一,概括中国古代宰相制度的发展趋势。

(2)根据以上材料并结合所学知识,分析明代废除宰相制度的原因和影响。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 大规模的都城营建活动对关中地区的森林造成了毁灭性破坏,而且随着关中地区人口的大幅度增长,人口与环境的关系日益紧张。农业生产的过度开发,加剧了关中地区生态环境的急剧恶化,造成了农业经济的停滞甚至衰退。唐高宗在文告中说,因长安粮食供应困难,而洛阳有运河,运输方便,故建为东都。自唐高宗时到玄宗开元二十四年间,皇帝均住在洛阳。五代时期,除后唐都洛阳外,其他朝代均都开封。宋太祖赵匡胤建都非在洛阳、长安,而在河南开封。北宋大权集中于中央政府,鉴于中央政府消耗大,又鉴于长安离江淮太远,洛阳虽较佳,但开封更好,故建都于开封

——摘编自全汉昇《中国社会经济通史》等

材料二 朱元璋定都南京,为中国统一后建都江南的第一个皇帝。居于长江下游的南京,山川险固,气象十分雄伟。但是,北方边疆的防御问题,北方元朝残余势力的存在等,都关系着国家的安全,南京远离要防,不便用兵,对北方的控制鞭长莫及。朱元璋曾有迁都的意向,但终未成行。明成祖朱棣,出身燕王,对政治中心脱离军事中心的危害很有体会,成功的迁都北京。北京虽然远离全国经济最发达的江南地区,但有京杭大运河连接江南经济中心,还可以通过海运从东南补给京师。明朝对国都的选址问题,争论一直非常激烈。

——摘编自李传永《论中国历代都城之变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝至北宋都城变迁的主要特征并简析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述朱棣迁都北京。