材料一 明初的官僚体系内,有些是召自元朝归附的旧吏,元末时的官场贪污腐败之风和种种恶习随之袭来。朱元璋决心“革前元姑息之政,治旧俗污染之徒”。洪武元年,朱元璋告诫来朝见的府州县官:“天下新定,百姓财力俱困,如鸟初飞,木初植,勿拔其羽,勿撼其根。然惟廉者能约己而爱人,贪者必胶人以肥己,尔等戒之。"在洪武朝陆续编定《大明律》和《大诰》,还先后颁布《祖训录》《臣戒录》《醒贪简要录》《为政要录》等敕令。他说:“不禁贪暴,则民无以遂其生。”

——据周谷城《中国通史》、张丕显《论明初吏治改革》等整理

材料二 据《明史》记载:“凡三诰所列凌迟、枭示、种诛者,无虑千百,弃市以下万数。”朱元璋还建立“皮场庙”,即在各府州县和卫所衙门左首,都设立一座庙宇,既用祭示土地神,又作为对贪腐官吏剥皮场所;他还“重绳赃吏,揭诸司犯法者于申明亭,以示戒”。洪武十八年(1385年),他亲自编定的《御制大诰》三篇颁示天下,其中多是重惩贪官污吏和豪强作恶的案例。他还规定,凡贪官恶吏,允许民将其“绑缚赴京治罪”。“其正官、首领及一切人等,敢有阻挡者,其家族诛"。

——摘编自张丕显《论明初吏治改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明朱元璋整顿吏治的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括朱元璋整顿吏治举措的特点,并说明其影响。

材料 在传统社会,财政的主要功能是维护统治者的政权,为政权相关服务人员提供薪俸。这些由国家财政支付薪俸的人员,被统称为财政供养人员。财政供养率是指财政供养人员占总人口的比率,它是探讨政府运行成本是否合理的重要视角。

16世纪明朝财政供养人员主要包括文官、吏员、武官、廪膳生员、太监和宗室人员(明朝后期被供养的宗室人员数额尤其庞大),按最低数额估算得出,当时的财政供养率为1:657。大约同一时期的英国都铎王朝,财政供养人员大体分为以下两类:一是在王室内部提供日常生活服务的人员,二是为国家服务的高级官员,共约800余人,财政供养率约为1:1977。彼时英国受国王财政自理原则的影响,要求英国王室财政收入划分为王室领地正常收入和议会授权的税收两种,限制国王的收入和供养人员。最终,两国不同的财政供养影响了两国不同的发展模式,在社会转型过程中起到了不同的作用。

——摘编自张殿清、王玉亮《社会转型视野下的16世纪明朝财政供养率研究——兼与英国都铎王朝比较》

(1)根据材料并结合所学知识,概括16世纪中英两国财政供养的不同之处,分析明朝财政供养不同于英国的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分别指出16世纪中英两国财政供养对社会转型的影响。

材料一

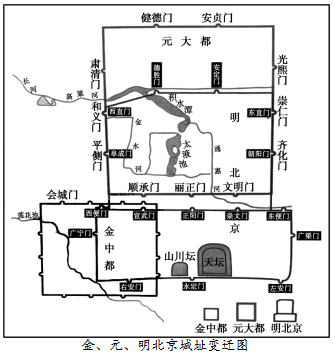

(1)依据上图对金、元、明北京城址变迁和城市布局进行简要说明。

材料二 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上完全成为统一和不可分割的整体……由此开始民族得到了南北大调动、大迁徙、大融合,改变了民族人口分布的格局。民族意识、中国观念也发生了重大变化,契丹人、汉人、党项人、女真人,同是国人,今皆一家。

(2)依据材料和所学,分析辽金时期政治重心开始北移的影响。

材料 方孝孺(1357—1403),明初著名政治家,天资聪颖,自幼受到系统的儒家思想教育,对圣贤事迹神往向学。其父方克勤为官以民生为念,恪尽职守,广受好评,其侍父宦游,深受言传身教,方孝孺曾被举荐给朱元璋,未受重用。建文帝即位后,召方孝孺为翰林侍讲,凡军国大事,都必定征求他的意见。他欲尽复三代之治,把理想变为现实,辅助建文帝省刑、减赋,更定官制,锐意文治,力图改变洪武以来严苛峻急的统治政策。燕王朱棣发动“靖难之役”时,有谋士特意对朱棣提到“杀孝孺,天下读书种子绝矣”,朱棣应允不杀方孝孺。攻下南京后,朱棣召见方孝孺,令其起草登基诏书,方孝孺坚决不从而被诛,他下令藏方孝孺之文者罪至死。但明中叶以后,方孝孺的文集被一再刊刻传诵。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括方孝孺被建文帝倚重的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价方孝孺的改革及遭遇。