材料一 “巡抚"之名,起于懿文太子(朱元璋长子)巡抚陕西。永乐十九年(1421年),遣尚书蹇义等二十六员巡行天下,安抚军民。以后不拘尚书、侍郎、都御史、少卿等官,事毕复命,即或停遣°嘉靖二十六年(1547年),既设浙江巡抚;嘉靖三十五年(1556年),以闽、浙道远,又设提督军务兼巡福、兴、漳、泉、福宁海道都御史。后改巡抚福建,统辖全省。

——摘编自《明史职官志》

材料二 嘉靖十一年(1532年)规定:凡徭役、里甲、钱粮、驿传、仓廩、城池、堡隘、兵马、军饷,及审编大户粮长、民壮快手等项地方之事,俱听巡抚处置。都、布、按三司将处置缘由,备呈巡按知会。巡按御史出巡,据其已行之事,考查得失,纠正奸弊……其文科武举,处决重辟,审录冤刑,参拔吏典,纪验功赏,系御史独专者,巡抚亦不得干预。

——摘编自《明会典都察院抚按通例》

(1)根据材料一,指出明代“巡抚”一职的演变趋势。

(2)根据材料二,概括明代巡抚与三司、巡按御史的关系,并综合上述材料及所学知识,说明明代“巡抚”一职设置的积极作用。

2 . 阅读下列材料,回答相关问题。

材料一汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位……必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。

(1)根据材料一,唐代的丞相制度与汉朝相比有什么变化?起到了什么作用?

材料二唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳,陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太宗被迫收回成命,对他说:“法有所失,公能正之,朕何忧也!”

(2)材料二所述故事实质上反映了哪两种权力之间的冲突?结合材料指出,唐初君主的权力受到哪些方面的制约?据此,唐朝的君主专制制度呈现出怎样的特点?

材料三明太祖说:“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。”

(3)根据材料三,明太祖废丞相的理由是什么?

(4)唐代和明代丞相制度的变革反映了何种趋势?

材料一 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是适于时代,追于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

材料二 “只因宋初太祖太宗不识大体,立意把相权拿归自己,换言之,这是小兵不放心大臣,…….但因宋初承袭五代积弊,社会读书人少,学术中衰,反对的也只晓得唐制不如此而已,并未能通览大局,来为有宋一代定制创法。”

-----以上均摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料三“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。”

-----黄仁字《中国大历史》

请回答:

(1)结合所学知识说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么

(2)依据材料二,分析宋朝在政治体制上未能有“大变动”的原因有哪些?

(3)据明清相关史实说明材料三中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(4)综合上述史实概括中国古代政治制度的发展趋势。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

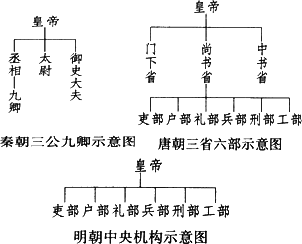

材料一 古代中国中央机构的演变

材料二 以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

(1)依据材料一,概括指出秦朝、唐朝和明朝相权的变化情况。

(2)结合材料一、二分析唐朝三省六部制的作用。

(3)根据上述材料概括专制主义中央集权制度发展的趋势。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一对地方上的府、州,则另设通判以抑制知府、知州的职权,这在宋初对于消除地方割据势力曾起到一定的作用。至道三年(997)又将全国划为15路,各路设转运使,后又设提点刑狱,除负责转运财物、审理刑狱外,还负责监察地方官员,称为监司,以加强朝廷对地方的统治。

——摘自白寿彝《中国通史》

材料二明初在地方设承宣布政使、提刑按察使、都指挥使“三司”,互不隶属,虽是强化中央集权之举,但事权不一,不利于弹压地方。于是相继出现了巡抚、总督的设置,以节制三司,统一协调地方权力,消除牵制、扯皮、效率迟缓之弊。有明一代,地方上先后设立巡抚30余处,总督10余处,但设置尚未完全固定,辖区大小不均,如内地巡抚通常兼治一省之事,而边地巡抚辖区却小于一省。

——摘自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北宋时期地方行政管理的措施及其影响。

(2)根据材料并结合所学知识,说明与北宋地方行政管理相比,明代地方行政管理的特点,并简析其原因。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 大规模的都城营建活动对关中地区的森林造成了毁灭性破坏,而且随着关中地区人口的大幅度增长,人口与环境的关系日益紧张。农业生产的过度开发,加剧了关中地区生态环境的急剧恶化,造成了农业经济的停滞甚至衰退。唐高宗在文告中说,因长安粮食供应困难,而洛阳有运河,运输方便,故建为东都。自唐高宗时到玄宗开元二十四年间,皇帝均住在洛阳。五代时期,除后唐都洛阳外,其他朝代均都开封。宋太祖赵匡胤建都非在洛阳、长安,而在河南开封。北宋大权集中于中央政府,鉴于中央政府消耗大,又鉴于长安离江淮太远,洛阳虽较佳,但开封更好,故建都于开封

——摘编自全汉昇《中国社会经济通史》等

材料二 朱元璋定都南京,为中国统一后建都江南的第一个皇帝。居于长江下游的南京,山川险固,气象十分雄伟。但是,北方边疆的防御问题,北方元朝残余势力的存在等,都关系着国家的安全,南京远离要防,不便用兵,对北方的控制鞭长莫及。朱元璋曾有迁都的意向,但终未成行。明成祖朱棣,出身燕王,对政治中心脱离军事中心的危害很有体会,成功的迁都北京。北京虽然远离全国经济最发达的江南地区,但有京杭大运河连接江南经济中心,还可以通过海运从东南补给京师。明朝对国都的选址问题,争论一直非常激烈。

——摘编自李传永《论中国历代都城之变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝至北宋都城变迁的主要特征并简析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述朱棣迁都北京。