历史上的“太宗继位”

太宗,是中国古代帝王常见庙号,中国古代封建王朝开国皇帝的庙号通常为“太祖”或“高祖”.第二代帝王的庙号多为“太宗”。 历史上的太宗继位往往是非正常继位,对于太宗继位历史记载也不尽相同。

| 朝代 | 人物 | 继位过程 |

| 汉朝 | 汉太宗(汉文帝刘恒) | 孝文皇帝,高祖中子也。高祖十一年春,立为代王,太后薄氏子。高后八年七月,高后崩。九月,诸吕产等欲为乱,以危刘氏,大臣共诛之,谋召立代王,丞相陈平、太尉周勃等使人迎代王。 ——(西汉)司马迁《史记·孝文本纪》 |

| 唐朝 | 唐太宗(李世民) | (武德)九年,皇太子建成、齐王元吉谋害太宗。六月四日,太宗率长孙无忌、尉迟敬德、房玄龄、杜如晦等于玄武门诛之。 ——(后晋)刘昫等《旧唐书·太宗本纪》 萧瑀、陈叔达曰:“秦王功盖天下,内外归心,立为太子,付军国大务,陛下释重负矣。”帝(唐高祖)曰:“此吾志也!” ——(北宋)欧阳修等《新唐书·卷九十二列传第四·高祖诸子》 |

| 宋朝 | 宋太宗(赵光义) | 癸丑夕,帝崩于万岁殿,年五十,殡于殿西阶。 ——(元)脱脱等《宋史·太祖本纪》 宦官、宫妾悉屏之,但遥见烛影下,太宗时或避席…帝(宋太祖)引柱斧戳雪…遂解带就寝,鼻息如雷霆。是夕,太宗留宿禁内,将五鼓,伺庐者寂无所闻,帝已崩矣。 ——(北宋)文莹和尚《续湘山野录》 |

| 明朝 | 明太宗(明成祖朱棣) | (明成祖)扫除奸凶,平祸难,再安宗社。 ——《明太宗实录》 文皇(明成祖)少长习兵,据幽燕形胜之地,乘建文孱弱,长驱内向,奄有四海。 ——(清)张廷玉等《明史·成祖本纪》 |

自秦朝确立开始,中国古代封建王朝“存活”时间很难跨越 300年,在历史上被称之为 300 年魔咒,一定意义上“太宗继位”现象也是其缩影。

(1)根据材料并结合所学知识,概括“太宗继位”相关信息的共性。

(2)结合材料,谈谈你对太宗继位的认识。

材料一 行中书省和以前各王朝地方最高一级行政区划性质有所不同,它既是中央派出机构,代表中央,又是地方最高一级行政机构,代表地方,直接领有路、府、州、县。使中央权力下移了一个层次,地方机构上升了一级,大大靠近中央。它的两重身份使上下紧密结合,浑然一体,形成“都省握天下之机,十省分天下之治”,其“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。在元朝,行省实质上是中书省的下属,要接受后者的节制和领导,但从统领路府州县的角度以及官名、品秩等侧面来看,行省与中书省又具有某种“平等”关系。

——摘编自许正文《论我国省制的沿革与发展》

材料二 明朝初年,朱元璋将省级政区的权力一分为三,改元代行省为承宣布政使司,统辖天下各府州县,主管一省的民政,上与中央六部直接对接;后又将各省都卫改为都指挥使司,主管各省军户卫所番汉诸军,上听命于兵部和五军都督府;又设置了提刑按察使司一职,主管各省的监察和司法,上听命于刑部和都察院。都、布、按三司分立,三司同为封疆大吏,这显然是借鉴了宋代地方政区一分为四的统治思路,其目的无非是抑制地方长官权力的膨胀,有利于权归中央。但在实际操作过程中,三权分立又导致了行政效率偏低,互相牵制、推诿。这弊端到了多事之际的明代中晚期更显突出。因此,自宣德年间,皇帝派遣六部或都察院大臣,以“总督”“巡抚”的名义或临时职衔前往地方,统筹地方三司。巡抚掌一省军政大权,三司在巡抚之下,各司其职。巡按御史对上至巡抚,下至州府县各官的工作进行监察,并上报中央。而中央掌握一省各级官员的任命和罢免权。嘉靖以后,面对激增的内忧外患,地方三司体制显然无法有效应对,全国开始普遍设置节制地方都、布、按三司的总督和巡抚,地方体制开始向总督巡抚制转变。

——摘编自《明代政治组织制度(地方政府)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析行省制的特点和影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括三司制度与巡抚制度的异同点。

材料一 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。他还解除了除他自己军队之外的所有士兵的武装;下令迁徙各国的旧贵族到首都,以便监视他们;把秦原来的卫戍部队派到全国各地。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 太祖自诛胡汪之后,遂不设丞相,而朝廷之事皆分布六部,阁下诸臣但以备顾问而已。故解缙与胡广诸人,皆以讲读入阁办事,杨文定亦但以太常少卿入。不兼部臣,亦无散官。故其权甚轻。然各衙门章奏皆送阁下票旨,事权所在,其势不得不重。后三杨在阁既久,渐兼尚书,其后散官加至保傅,虽无宰相之名而有宰相之实矣。

——【明】何良俊《四友斋丛说》卷七

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新皇帝为加强对地方的控制,实行的行政制度是什么。

(2)根据材料二指出内阁逐渐“势重”的主要原因。结合所学知识,分析内阁阁臣是否真的“无宰相之名而有宰相之实”。

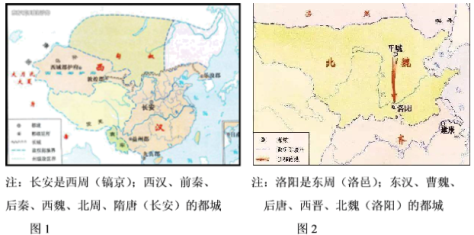

(1)据图1、图2,分析西周到隋唐时期一直定都在长安至洛阳一带的原因。

(2)据图3并结合所学知识,指出明成祖迁都北京的原因和意义。

(3)据图1、图2、图3,从时空发展的角度概括中国古代王朝都城迁移的趋势。

材料一 汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位……必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。

材料二 唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳,陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太宗被迫收回成命,对他说:“法有所失,公能正之,朕何忧也!”

材料三 明太祖说:“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。”

(1)根据材料一,唐代的丞相制度与汉朝相比有什么变化?起到了什么作用?

(2)材料二所述故事实质上反映了哪两种权力之间的冲突?结合材料指出,唐初君主的权力受到哪些方面的制约?

(3)根据材料三,明太祖废丞相的理由是什么?

(4)根据以上材料,说明唐代和明代丞相制度的变革对历史发展分别起到了什么作用?

材料一 宰相是中国古代最高行政长官的通称。“宰”的意思是主宰,商朝时为管理家务和奴隶之官;周朝有执掌国政的太宰,也有掌贵族家务的家宰、掌管一邑的邑宰,实已为官的通称。相,本为相礼之人,字义有辅佐之意。“宰相”连称始于战国。……当时的所谓宰、相或宰相,地位均相当于丞相。……“宰相”一般只是一个习惯用语,而不是一个正式官名。

材料二 中国帝制时代的政治体制两千多年间似无实质性的重大变化,但在国家权力的运作方式上,却因社会政治经济形势的变化呈现出不同的运作机制。……唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。

——刘后滨《唐代中书门下体制下的三省机构与职权》

材料三 元朝开始,宰相制度便进入衰亡期。元朝开始是一省多相制,后改为两省多相制,又以中书省取代尚书省。明朝从废丞相到实行内阁制,使中国传统社会的中央官制发生了最重要的变革。

(1)根据材料一和所学知识,指出先秦时期的“宰相”与秦朝的“丞相”有何不同。

(2)结合材料二,说明“三省体制”的运作方式在当时所产生的主要意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明元朝以后宰相制度进入衰亡期的主要原因是什么。