材料一 中国古代军事人才的培养与选任随时代变化而不断调整。西周“六艺”重视射、御。唐代设立武举,测试骑射、负重等。两宋至明代都延续武举,并设置武学。

就武举而言,两宋“以策(论)为去留,弓马为高下”,“凡武举,始试义、策于秘阁,武艺则试于殿前司,及殿试,则又试骑射及策”。由于统治者重文轻武,宋代士人有能力应进士举者,不屑于应武举。明弘治六年(1493)规定,武举“六岁一行,先策略,后弓马,策不中者不许骑射”。然而明代武职多荫袭,武举只是补充形式。

就武学而论,宋代武学“设教授以文武臣熟知兵事者充任……视看人材、试验弓马,合格者始许入学”。其教学内容除弓马武艺外,尤其重视“习诸家兵法,教授纂次历代用兵成败、前世忠义之节”。明代武学则增加了《论语》《孟子》等作为主要教材。

——据《宋史》《明史》等

材料二 “以弧矢定天下”的清王朝,武举渐以骑射、技勇为重。嘉庆年间改策论为默写武经百余字即合格。而武官选任则以行伍出身为正途,武举出身次之。就军事教育而言,清廷不再专设武学,而是在官学设立武学教习教授生员。

鸦片战争之后,清政府先后创办福州船政学堂、天津水师学堂、湖北武备学堂等新式学堂。其课程主要教授数、理、化等自然科学知识,以及新式炮台和营垒的构筑方法等工程技术。编练的新军按才学品行优劣、训练勤惰、考核成绩高低决定赏罚,排以上的军官须由军事学堂出身者担任。

——摘编自《中国大通史》等

根据材料一概括宋明武举的共同特点。

材料一 唐前期的中枢政治体制是三省制,但开元十一年(723年)中书令张说奏改政事堂为中书门下之后,中枢体制就发生了重大转变,进入到中书门下体制的阶段。……尽管中书门下体制下还是集体宰相制度,但宰相裁决政务,实行宰相轮流秉笔决事的制度,并逐渐向首相制度过渡。中书、门下机构在国家政权中的地位和作用进一步明确……唐代中书门下体制的另外一个重要特点,就是宰相的职权进一步朝着掌管具体政务的方向发展,宰相政务官化。

——刘后滨《政治制度史视野下的唐宋变革》

材料二 明朝君主专制制度有了新的发展。由于宰相的罢废,皇帝以国家元首的身份兼任官僚机构首脑之责,官僚机构对皇权的调节机能大为削弱,政治正常运作也因而受到严重影响。皇帝日理万机、疲于应付,不得不挑选一些官员承担秘书、顾问工作,逐渐形成一个固定的秘书咨询机构,即内阁。与此同时,宦官集团也利用接近皇帝的特殊地位,趁机扩张其势力,掌握国政,使明朝成为继东汉和中晚唐以后第三个宦官专权时期。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代中枢政治体制变化及特点。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明朝君主专制制度发展的表现及其影响。

材料一 秦国始置丞相……自秦帝国建立之初至汉武帝时,丞相行事的标准是“入则参对而议政事,出则监察而董是非”。

——摘编自龚延明《中国古代制度史研究》

材料二 明太祖朱元璋认为“元氏昏乱,纲纪不立,主荒臣专,威福下移,由是法度不行,人心涣散”。因此于洪武十三年(1380年)以左丞相胡惟庸谋反为借口,罢中书省,“设五府六部都察院通政司大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉顽,不敢相压,事皆总之朝廷,所以稳当。”

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一、指出宰相制度始于哪一时期?概括秦朝丞相的主要职权。(2)根据材料二、指出明朝初年的宰相制度有何变化?结合所学知识,简述这一变化的直接影响。

材料一 宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所建立的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间,中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述宋代政治制度上中央和地方“相互制衡”的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的地位变化及其参政优势,分析对明代政治建设的积极意义。

材料- 元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面……元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料二 洪武九年(1376年),明太祖朱元璋在地方废除元旧制-行省制,代之以承宣布政使司、都指挥使司和提刑按察使司,三司分别行使原行中书省的行政、军政和司法之权,三司既相对独立,又相互牵制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析元朝行省制的特点及其历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明代对地方管理方式上有何变化并分析其影响。

(3)综合上述材料,你认为应该如何妥善处理中央与地方的权力关系?

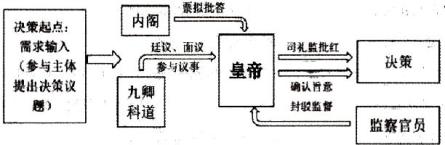

材料一 明朝中央决策体制流程图

材料二 明朝中央决策有公开议事的传统,自明太祖时议事机制可分为朝议、皇帝召集议事及廷议三种,这三者是决策必不可少的部分。宰相制度废除之后,明成祖时选拔翰林院官员入职文渊阁,相当于皇帝的私人秘书,内阁的票拟能够帮助皇帝拟出决策意见,在皇帝不愿处理政务之时甚至依赖此机制支撑中央决策的正常运转。但内阁的票拟只是决策的一个环节,内阁拟出决策意见还需皇帝进行最后处理,正常情况下,皇帝还是机制主动权的掌握者。早期内阁在中央决策体制中的行动是皇权效能的补充机制而非独立机制,而明朝中后期,却出现了内阁专控朝政二十余年的状况,内阁的权力开始与设想有了差别。

——摘编自张梦垚《明朝中央决策体制研究》

材料三 明代内阁制度作为议政、咨询与秘书功能并兼的辅政机构,对皇权形成了有效的制约,也对明朝的政治、经济、文化产生了深远的影响。内阁具有票拟,草拟诏敕、平章政务、论思和备顾问的职能,虽然没有决策权,但是仍然对皇权形成了制约,尤其是在万历初年张居正当国的10年里,内阁制度发展到了顶峰。中外奏章无不经由内阁票拟,特别是在皇帝怠政的时候,票拟更是百官与皇帝沟通的唯一渠道,内阁把辅政职责和秘书性功能发挥的淋漓尽致,协助六部诸司等机构维持国家行政体制的正常运行。内阁可以在一定程度上加快或者延缓最高决策的制定。阁臣工作的效率、封驳奏章的次数以及人员的素质,对行政效能都能产生一定的影响,也可以改变皇帝的意志。内阁是官僚集团中最接近皇帝的人,阁臣与皇帝和皇太子大多都有师保关系,他们对皇帝和皇太子的影响显然要多于其他大臣。

——摘编自于江泰《明代内阁对皇权的制约》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝内阁的地位变化,并分析内阁运作的主要特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括内阁制度在明代政治中的作用。

材料一 永乐时期,内阁不过是一个待左右、备顾问的秘书性机构而已,自仁宣之后,由于得到皇帝的信任与青睐,内阁权力日益增长,逐渐有了票拟权和参与评议朝政的权力。嘉靖万历时期,内阁的发展达到顶峰,内阁得以以部院之职兼任大学士,品秩日渐加尊,班列也位于六部尚书之上。明初宰相制度废除后,分相权于六部,六部实际上成了最高一级行政机关,而嘉靖之后,内阁渐夺六部之权,至万历时,内阁首辅已俨然历代之“宰相”。

——摘自武萍《明代的内阁制度》

材料二 从1688年“光荣革命”一直到1832年第一次议会改革,英国国王依然在一定程度上能够决定内阁的去留,内阁时而听命于议会,时而听命于国王,因此,在18世纪前期,英国虽然形成了内阁,却没有确立内阁制。直到1832年以后,伴随着工业革命的完成,新兴工业资产阶级成长为统治阶级中最强大最富有的阶级,相反,土地贵族的力量迅速衰落。统治阶级各部分经济实力的演变终究要体现于国家政治权力的分配上。新兴工业资产阶级及其代表在政府和议会中一步一步扩充势力,王权迅速衰落,议会主权迅速确立。因此,在十九世纪中期,英国内阁制的各项原则逐渐确立,并最终形成了责任内阁制。

——摘自韦荣建《论英国内阁制度形成与发展》

(1)根据材料一,指出明代内阁的变化,结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料二,概括英国责任内阁制确立的背景,并结合材料一、二和所学知识说明明代内阁与英国内阁的主要不同点。

(3)综合上述材料,你能从中获取怎样的启示?

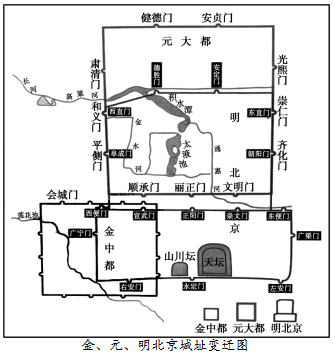

材料一

(1)依据上图对金、元、明北京城址变迁和城市布局进行简要说明。

材料二 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上完全成为统一和不可分割的整体……由此开始民族得到了南北大调动、大迁徙、大融合,改变了民族人口分布的格局。民族意识、中国观念也发生了重大变化,契丹人、汉人、党项人、女真人,同是国人,今皆一家。

(2)依据材料和所学,分析辽金时期政治重心开始北移的影响。

材料一 中华文明的主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征。(成吉思汗远征时还没有进入中华文明的主体部位)农耕文明依靠的是春耕秋收,精耕细作,强调的是“父母在,不远游”,讲究聚族而居,代代相传。

——余秋雨的演讲

材料二 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性质,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料三 1587年“并无大事可叙”。学者黄仁宇却从此年入手,剖析明中后期社会,写成《万历十五年》。该著作涉及的重要人物有:时年24岁的万历皇帝。他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制,后来创造了近30年不上朝的专制主义君主制史上的“荒诞奇迹”;已经去世5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线,却把内阁政治演绎得有声有色;这年去世的名将戚继光。他曾在浙闽粤沿海大败倭寇,保卫了东南海防;在内地已成功定居4年多的西方传教士利玛窦。他从欧洲出发,经过葡萄牙占领的澳门,活跃于广东一带。

(1)根据材料一及所学知识,概括中华文明“不主张远征”的主要原因。简要分析这种特征对中华文明带来的影响。

(2)根据材料二及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。

(3)根据材料三,联系所学知识,简述明朝中后期的政治形态,并分析造成政治日益黑暗的重要原因。

材料一 及至汉初,随着社会生产力的发展,社会形态已经发生了质的变化。封建土地所有制已成为中国历史发展的主流。然而,推行八百年之久的分封制度毕竟在中国土地上根深蒂固。秦朝统一后,原来的六国旧贵族仍在思念故土,而且秦朝的暴政并没有使人民感受到封建统一给他们带来的益处,人民难免对以前分封的时代存有怀念。因此,秦亡之际,在各阶层中又形成了一股要求分封的强大思想。汉高祖刘邦建立汉朝后能够审时度势,在特定的历史条件下实行分封,对于稳定社会形势,巩固和维护汉王朝的统一起到积极的作用。

——摘编自刘庆涛 左玉莲《试论汉初封国与西周分封制度》

材料二 关于明代总督制度,《春明梦余录》记载“正统而后,或变生于腹里,或衅起于边陲,而诸边诸省一时抚臣多不能振联属之策,兴讨师之罪,保境以自全”,故“列圣振长策而议联属,边防腹里多设总督,以联属而节制之。明代总督辖区大于巡抚的原则也是相当清楚的,如两广总督、湖广总督、三边总督、宣大总督、蓟辽总督等等。《明史,职官志》虽然把督抚列入中央监察系统,但对于督抚总领一方,凌驾三司的事实也直言不讳,“凡有大兴革及诸政务,会都、按议,经画定而请于抚、按若总督。”

——摘编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

(1)根据材料一,分析汉初实行封国制度的原因,结合所学知识,指出汉初封国与西周分封制的主要区别。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明代初期总督制度的特点及作用。