材料一

材料二 建隆二年(961),(宋)太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》卷二

材料三 绍兴三十二年(1162年),宋高宗禅位,宋孝宗继位,诏求直言。朱熹上疏提出了他的“帝王之学”的两条基本原则:“先格物致知”,“自然意诚心正”,这样就可以应对天下的一切事务。扩充了天理,克服了人欲,就会“圣心洞然,中外融彻”,也就是心正意诚。

——摘编自李中《简明儒学史》

材料四 据《明史》记载,1380年,丞相胡惟庸因谋反被诛杀。朱元璋认为:“自秦始置丞相,不旋踵(来不及转脚跟,意为很快)而亡,汉、唐、宋虽有贤相,然其中多小人专权乱政。”为了解决君相之争,朱元璋对中央的政治制度进行了重大变革。

请回答:

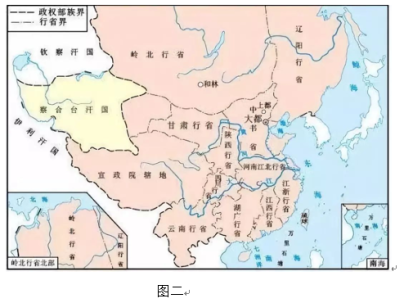

(1)结合所学知识,指出材料一中图一、二所示疆域的朝代所实施的地方管理体制。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋太祖如何对地方“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述朱熹的思想及其对后世的影响。

(4)根据材料四并结合所学知识,说明明朝“为了解决君相之争”,对中央的政治制度进行了哪些“重大变革”?

2 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一:唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料二:安抚司……掌一路兵民之事……

都转运使……掌经度一路财赋……凡吏蠹民莫,悉条以上达,及专举刺官吏之事。

提点刑狱使……掌察所部之狱讼而平其曲直……凡禁系淹延而不决,皆劾以闻,及举刺官吏之事。

提举常平司掌常平、义仓、免役、市易、坊场、河渡、水利之法……皆总其政令,仍专举刺官吏之事。

——《宋史》卷一六七《辞官志》

材料三:据史料记载,明太祖曾在八天之内平均每天批阅奏章二百多件,处理国事四百多件,他深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

材料四:人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝——省揽窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不服意,则驳使再拟,再不符意,则谯让随之矣,故阁臣无不惴惴惧者。

——《皇明大政记》

请回答:

(1)据材料一,指出在唐初,一道旨意主要包含了哪些部门官员的意见,试评述此举的意义?

(2)据材料二可知,宋代“路”的常设有安抚司、转运司、提点刑狱司、提举常平司等,依据所学知识并结合材料,分析宋代地方管理机构的特点。

(3)材料三中提到的大量奏章送达皇宫的原因是什么?明成祖又是如何解决这个问题的?

(4)结合四段材料,简述我国中央集权制度的主要特点、基本矛盾和发展趋势分别是什么?

3 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料二据元史记载,元代开始确定了以行中书省作为地方常设行政机构的制度,行省成为最高地方行政区划的名称。行省在行使权力时,受到中央节制。各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有来自中央的诏旨,行省官员不能更改赋税征收制度和调动军队。

材料三据史料记载,明太祖曾在八天之内平均每天批阅奏章二百多件,处理国事四百多件,他深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

(1)据材料一,指出在唐初,一道旨意主要包含了哪些人员的意见?联系材料二,结合所学的知识,指出元朝推行行省制度的意义有哪些?

(2)材料三中提到的大量奏章送达皇宫的原因是什么?明成祖朱棣又是如何解决这个问题的?结合三则材料,简述我国专制主义中央集权制度的发展趋势。