材料 《古今形胜之图》,明代绘制,原图长宽115*100厘米。绘图标有“东方九夷、南方八蛮、西方六我、北方五狄”(该图包括两京十三省及周边地区,东至日本、朝鲜,西至今乌兹别充斯坦东南的铁门关,北起蒙古高原,南达南海)。图上标注府、州、县、卫、所及域外国家地区的各级地名近千处。制图学角度上,将运河和黄河混为一体、将乌江绘成长江的主流等显然是错误的。但它尽量利用图中空白,用简明文字把各地区的历史沿革和地理形势作扼要说明,尤其对边疆地区,如在东北女直地区注有“女直慎地。唐曰黑水,唐初乃臣服,置燕州黑水府。金太祖起此……迨入本朝,悉境归附,立都司卫所二百余,所治地方,止于东北,地与契丹相抗,以时朝贡”。

西班牙驻菲律宾的第二任总督基多·拉维查在马尼拉任职期间(1572~1575年),经由阅南商人处得到《古今形胜之图》,他将该图中的重要地名和说明文字译成西文,并呈现给西班牙国王菲利普二世,该图成为欧洲人最早了解的中国地图之一、所载的文化信息使欧洲人对中国有了直观的感觉,因而受到重税。

——摘编自任金城《西班牙藏明刻《古今形胜之图》》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明代《古今形胜之图》的主要特征。(2)根据材料并结合所学知识,分析明代《古今形胜之图》流传至西方的背景,并说明该地图的史料价值。

材料一 宋朝设立市舶司,宋高宗反复强调“国家之利莫盛于市舶”“市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以百万计”。宋代沿海民众出海贸易之风盛行,贩海之商“江、淮、闽、浙处处有之”。特别是“福建一路,多以海商为业”。宋代南海贸易是以中国瓷器和丝绸为主的手工业品与东南亚、印度洋沿岸地区的香药、珠宝为主的资源性商品相交换,形成了互补性市场关系。《梦粱录》记载,徐兢使团出使高丽雇用的“客舟”就“可载二千斛粟”,而座船“‘神舟’三倍于客舟”。

——摘编自黄纯艳《宋元海洋意识的新变与海洋贸易时代的确立》

材料二 朱元璋建立明朝之后以农业为“立国之本”,商业因其复杂性而被鄙夷。永乐帝虽派出郑和下西洋,深受儒家“战胜于朝廷”思想的影响,更多是为了“宣扬国威”。加之以海盗活动的增多,海禁政策也就提上日程。明代是一个内敛、封闭的朝代,也是一个政府职能缩减至最小的朝代,自给自足完成后,就放弃了宋元的海外贸易传统。将农民固定在土地上正是简化管理的体现。明代海禁造成了沿海区域外向型经济面临被扼杀的危险。多亏当地士绅的支持和提供资金,沿海区域航海者才能维持着已经非法的海外经营。

——摘编自赵雅丹《明清两朝中国海洋意识与实践的研究:以海权论为视角》

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括宋代与明代海洋贸易的差异。(2)据材料一、二并结合所学知识,分析宋代与明代海洋贸易出现差异的原因。

材料一 宋朝时期,我国与日本的海上贸易,是海上丝绸之路的重要组成。宋日海上贸易交易的物品种类繁多,中国出口日本的主要有丝绸、铜钱、书籍、药材等。宋朝商船频繁往返于中日两国间,将搭乘船只的中国商人、僧侣、工匠、医者等送入日本,更有部分人士选择定居日本,为日本的社会文化发展做出了不可磨灭的贡献。平安时代的权臣平清盛掌权时期,采取积极的对外政策,亲自会见宋商,整饬濑户内海航路,使宋日贸易中心由博多移至京都,而宋日贸易也成为了其内政外交的基石。

——摘编自邵艳平《宋日贸易与海上丝绸之路》

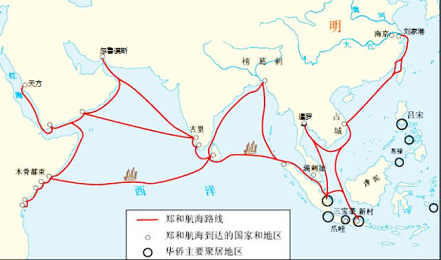

材料二 自永乐三年(1405年)至宣德六年(1431年),郑和率庞大的商贸舰队,满载丝绸锦缎、四书五经、名家绘画、茶叶、瓷器、纸张等中国物产,先后七次下西洋,进行了史无前例的远洋航行,先后到达南洋、印度洋等30多个国家,远达波斯湾、红海及非洲东海岸。秉持儒家“以德服人"的仁政原则和“厚往薄来”“不欺寡,不凌弱”的和平外交宗旨,交好东南亚、印度洋诸国,共同推进社会的和平安定。郑和下西洋体现明王朝“四海一家广示无外”的中华人文情怀与“和顺万邦""共事天下”的远大政治理想,开启了中国与世界文化交流的新征程。

——摘编自朱丽霞《海上丝绸之路与中华文明早期传播》

(1)根据材料一,分析宋日贸易对日本的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析郑和下西洋的作用。

材料 1604年,郑芝龙出生于福建省泉州府。他的父亲是泉州知府衙门的库吏,舅舅是海商,从事澳门与日本、马尼拉的远程贸易。1621年,他前往澳门投奔舅舅,开始了其漫长的海商生涯。大约在1622年,郑芝龙抵达日本平户,后与日本女子结婚,生下了儿子郑成功。1625年,郑芝龙活跃于闽粤沿海,地方政府奈何他不得。王庚武认为:“郑芝龙之所以能将其庞大的海上势力统领在一起,靠的是军事上和外交上的技巧,靠的是成功的贸易活动,更重要的是依靠其大家族和忠实的闽南同乡的支持。”1640 年,荷兰人为垄断海外贸易,和郑芝龙达成协议,希望他本人不直接和日本通商。作为交换,荷兰人则分其利润的四成给他,但1640年以后,郑芝龙的船队依旧不断前往日本贸易。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(1)根据材料并结合所学知识,概括郑芝龙从事海上贸易活动的有利条件。(2)根据材料并结合所学知识,评价郑芝龙的海上贸易活动。

材料一 市舶司,掌市易南蕃诸国物货航舶而至者。初于广州置司,以知州为使,通判为判官。及转运使司掌其事,又遣京朝官、三班、内侍三人专领之。……凡大食、古逻、阇婆、占城、勃泥、麻逸、三佛齐、宾同胧、沙里亭、丹流眉,并通货易。以金、银、缗钱、铅、锡、杂色帛、精粗瓷器,市易香药、犀、象、珊瑚、琥珀、珠啡、宾铢、璧皮、碡(玳)瑁、玛瑙、车渠、水精、蕃布、乌構、苏木之物。

——摘编自徐松《宋会要辑稿》

材料二 宋代海外贸易分官府经营和私商经营两种方式,其中民营外贸占大多数。元丰三年,宋朝政府制定了一部《广州市舶条法》,是中国历史上第一部贸易法。在各个外贸港口城市还设立“蕃市”,专卖外国商品;“蕃坊”供外国人居住;“蕃学”供外商子女接受教育,广州和泉州现在还有许多蕃客墓,成为当时海外贸易繁荣的佐证。

——摘编自《中国古代对外贸易的发展》

材料三 明洪武四年(1371年),明廷对“私下诸番互市者,必置之重法”。明洪武七年(1374年)正月,罢福建(泉州)市舶司,严海禁以防倭寇。明洪武十四年(1381年)重申禁止“私出外境及违禁下海”之令,使长期依靠海外通商的泉州沿海商民受到严重打击。民间贸易断绝,外国商人只能通过“朝贡”的方式和明朝官方进行贸易。在利益的驱动下,大量外国商人冒充国家使者,打着“进贡”的旗号和明朝进行交易。

——摘编自马明玉《明清时期的海禁政策》

(1)根据材料一、二,分析宋代海外贸易的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括明代海外贸易政策的具体措施,并说明其影响。

材料 1405年7月11日,奉成祖命,郑和率2.78万人第一次下西洋。回航途中,郑和从容指挥打败海盗袭扰,船队满载着象牙、胡椒、香料和药材等顺利回国。1407年,郑和船队第二次下西洋。到了真腊(今柬埔寨)迄罗(今缅甸)等地,向当地人民传授凿井、筑路、农作物栽培等技术;还把

中国的丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金属制品和书籍等运往国外。1409年,郑和奉旨第三次下西洋。船队到锡兰,提前察觉锡兰国王(亚烈苦奈儿)陷害预谋,才免遭不测,后押解亚烈苦奈儿到南京皇宫,明成祖对其宽大处理,放回锡兰。至1433年,郑和船队先后七下西洋,到达非洲东海岸等地,始终奉行“共享太平之福”的对外政策。梁启超先生曾评价道“郑和下西洋后而移居南洋诸岛,当不下五百四、五十万人,加上与土著人杂婚者,当及七百万人。”到了明朝后期大约有十几万华侨散居在南洋各国。

——摘编自朱光立《浅谈郑和下西洋对当下意识形态传播的启示》

(1)根据材料并结合所学知识,指出郑和下西洋的功绩。(2)根据材料并结合所学知识,简析郑和取得功绩的原因。

材料一

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 有一种臆想认为,郑和下西洋的目的是明朝试图超过元朝在海外的经营,也想要像西班牙王室鼓励哥伦布航海那样,做出新发现。……明朝的永乐帝在登基之前负责防卫北方,他把首都从南京迁到北京,就是为了便利防守北部边疆,所以他对北方的威胁始终耿耿于怀。朱棣可能是想派遣使者与西边的帖木儿汗国联络,希望跟帖木儿汗国互通声气,包抄瓦剌蒙古的势力。首先,郑和航海之前永乐皇帝的诏书中就特别提到“今遣太监郑和往西域忽鲁谟斯(今波斯湾入口)等国公干”。他没有提到东非、印度、苏门答腊之类的地方,所以郑和七次航海,每一次都到位于波斯湾东南的忽鲁谟斯。其次,郑和手下有一个叫马欢的宁波穆斯林,回国后写了《瀛涯胜览》,他有一首诗:“忽鲁漠斯近海傍。大宛米息(埃及)通行商。曾闻博望使绝域,何如当代覃恩光。”忽鲁谟斯是由阿拉伯海进入波斯湾的第一个海港,所以说它是“近海傍”。明初大宛是帖木儿汗国的心脏地区,距离蒙古盘踞的新疆非常近。

——摘编自张信刚《丝路文明十五讲》

根据材料并结合郑和下西洋的相关史实,评析材料二中作者的观点。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

材料一 中国比欧洲早了大约一个世纪,就有了大航海的尝试——郑和下西洋,不过这并没有使中国摆脱中世纪走向近代,因而在辉煌中充满了迷惘。正如英国著名历史学家汤因比在《人类与大地母亲》书中所说:“在 15 世纪葡萄牙航海家发明之前,这些中国船在世界上是无与伦比的,所到之地的统治者都对之肃然起敬。如果坚持下去的话,中国人的力量能够使中国成为名副其实的全球文明世界的‘中央之国’。他们本应在葡萄牙人之前就占有霍尔木兹海峡,并绕过好望角;他们本应在西班牙人之前就发现并征服美洲的。”

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料二 1492年8月3日,哥伦布率领由可靠的水手和经验丰富的能干船员操纵的三艘帆船,从帕洛斯起航。10 月中旬,他登上了巴哈马群岛中的一个小岛,哥伦布将它命名为圣萨尔瓦多。世界历史的最大嘲弄之一是,哥伦布至死还确信,他已抵达亚洲。哥伦布坚持自己的错觉这一点,带来了重大结果:它鼓舞人们进一步勘探美洲,直到在墨西哥和秘鲁发现大笔财富。

——摘编自斯塔夫利阿诺斯《全球通史》

(1)结合材料一及所学知识,分析如何理解郑和下西洋在“辉煌中充满了迷惘”。

(2)结合材料二及所学知识,探讨哥伦布航海的历史影响。

材料一 史载,汉武帝为了追求西方的良马,使者往来西域络绎不绝。他在获取西域宝马之后,曾经兴致勃勃地作《天马歌》,欢呼这一盛事。“天马”远来的汉武帝时代,正是当政者积极开拓中西交通、取得空前成功的历史时期。“天马”实际上已经成为象征这一时代中西交通取得历史性进步的一种文化符号。

——摘编自王子今(新编中国史·秦汉史》

材料二 在长安,西域进贡的珍稀野驼、风脚驼被圈养在皇家苑囿中;皇家禁军之飞龙驼偶尔担负漕路粮米的运载任务;使者骑乘白骆驼或者明驼驰赴京师来报军情;公主出嫁和下葬的队伍中有骆驼负重而行;皇家子弟狩猎也带着骆驼出行;胡商牵引着骆驼满载西域珍宝进入西市,而骆驼本身也可能是此行的交易物品。

——摘编自杜远东《唐代骆驼研究》

材料三 随着国力的逐渐恢复,以明朝为核心的新的朝贡体系也逐步建立起来。麒麟在中国只是一种活在传说里的动物,一直被视为祥瑞的象征。永乐十二年“榜葛剌国王赛弗丁遣使奉表,献麒麒,并贡马及方物”,举国欢腾,被认为是祥瑞之兆。此后,海外诸国对华输出的动物随之增多。过于频繁的动物交流,也使明朝喂养所需的人力、物力不断加大。

——摘编自赵凯莉《明朝时期海外诸国对华输出动物考论》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析“天马”“骆驼”成为汉唐时代文化符号的共同原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评价明朝时期以“麒麟”为代表的异域动物传入中国的现象。

材料 1402年明成祖朱棣继位后,对于海外诸国实行“柔远人”“敦睦邦交”的政策,他认为“四夷顺,则中国宁”,且明朝初期社会经济的恢复和发展也需要扩大对外贸易。于是,明成祖派郑和下西洋以“耀兵异域,示中国富强”。郑和率领庞大的船队七次下西洋,将古代中非交往推向了最高潮。中非双方以空前的规模进行频的政治性互访,建立起和平友好的外交关系;同时,中非之间进行了广泛的经济文化交流,被访问的非洲国家也常常派使团随船队回访中国,每次来华使团都受到礼遇,被奉为上宾。

——摘编自张象《古代中国与非洲交往的四次高潮》

(1)根据材料,分析明成祖时中非交往出现高潮的原因。

(2)根据材料,指出明成祖中非交往的主要特点及其影响。