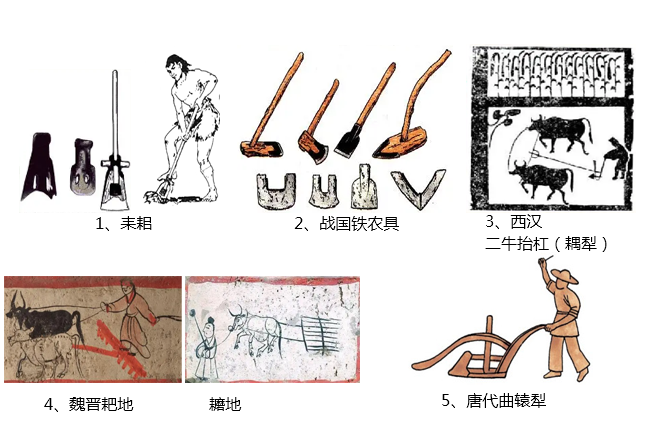

材料一 中国古代农具的发展变化

(1)根据材料一,概括中国农业生产工具的发展趋势,分析其对中国古代农业发展的作用。

材料二 新石器时代,关中平原和中原地区已出现农耕活动。战国时期,铁农具的使用和商鞅变法奖励农垦的政策,增加了耕地面积和粮食生产量,关中平原由此最早获得“天府”的誉称。郑国渠建成,关中为沃野,无凶年,“秦以富强,卒并诸侯”。据司马迁记载,秦汉时关中财赋占天下十之六。

东汉末年以来,中原战乱,人民“避地江南甚众”,带去了先进的技术。使江南地区成为农业发达区。安史之乱发生后,中原人口又大批南迁。韩愈说:“当今赋出天下,江南居十九。”宋朝时出现的“苏湖熟,天下足”的现象。

进入明代后,原先曾经以天下粮仓闻名的苏州、湖州及其周边地区,“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,民之米谷向藉(凭借)外江商贩接济。”长江中游的湖广地区作为“天下粮仓”成为定局,所产粮食沿着长江而下,源源不断供应江浙各地。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(2)依据材料二和所学知识,简述中国古代产粮中心的,两次变迁,并分别分析其原因。

材料三 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县人张迁,贩售漆油等物品,致富数千金,于是购置田产,成为大地主。《清代全史》叙述:杭州人张瀚的祖先在(明朝)成化末年购织机一张从事纺织,织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。

(3)材料三中提及的人物从事的经济活动有哪几种?这几种经济活动对我国资本主义萌芽的发展分别产生了什么影响?

材料一 中国古代的棉花品种主要是亚洲棉,来自印度,主要传入路径有两条,一条是通过甘肃、新疆境内的“西北丝绸之路”,另一条则是经过四川、云南境内的“西南丝绸之路”……在古代先民的辛勤培育下,亚洲棉逐渐适应中国环境,棉花产量和品质逐渐提高。南宋时期,棉布虽未撼动桑麻织品在衣被市场的重要地位,但棉花种植已深入到长江流域。元朝统一后,随着南方棉纺织技术向北方迅速推广,棉花也受到了政府的重视,江南地区的税收政策也受到影响,有时收木棉布、绢丝、绵等物,棉布逐渐成为民众的主要衣料。明清时期,棉纺织业在江南的松江地区十分发达,还走上商品化的道路,出现了新的生产关系——资本主义萌芽。

——摘编自宋鑫秀《元代植棉研究》

材料二 棉花种植区域的扩大,促进了棉纺织业的发展。明清江南地区棉纺织业已成为家庭副业,家家户户从事纺纱,正德《松江府志》记有:“里媪晨抱纱入市,易木棉以归”。在制造织布的器具上,江南出现了专业化生产的作坊,布机以青浦黄渡徐氏最为有名,在专业化生产的引领下,江南地区出售纺织工具的店铺也随之发展起来,……明清时期江南已成为全国的棉纺织业中心,棉布除了满足当地人穿着外,大部分的棉布纷纷运往各地。

——摘编自黄康健《明清江南棉纺织业技术的理论化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代棉花广泛种植的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期江南棉纺织业发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代棉花广泛种植的影响。

材料一 明朝加重了江南的田赋征收,同时规定征收一定数量的丝绢实物。自1405年到1433年,郑和的7次远航中,丝织品是贸易的主要物产。明朝后期,嘉兴所辖濮院镇“机杼之利,日生万金”,吴江的盛泽镇“居民稠广,俱以蚕桑为业。男女勤谨,络纬机杼之声,通宵彻夜,仅丝绸牙行,约有千百余家”。归安县“男耕女织,农家本务,况在本地,家家织经”。江南官营织机有3500台,民间已超过万台。明后期废除了匠户和徭役制度,丝绸机户有机会积累原始资本,扩大生产,机户郑灏家就有“织帛工及挽丝佣各数十人”。

——摘编自李绍强徐建青《中国手工业经济通史•明清卷》

材料二 从18 世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源(论近代英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明代江南丝织业发展的表现并分析其发展的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

材料一 中晚明江南城市负贩行商定居化趋向及实践,使并非本籍的外来商人和手工业者成为 城市居民的主体。虽然这些客居者大多获得“附籍”或“商籍”的待遇,但发家致富的梦想始 终伴随着故土之思。与传统乡村以家庭和邻里关系为纽带不同,晚明江南城市文化具有“利 益社会”的特征,如嘉定人徐学谟在《归有园廛谈》中所叹:“炎凉之态,处富贵者更甚于贫贱;嫉妒之念,为兄弟者或狠于外人。”

——摘编自查清华《中晚明江南城市化进程与诗文的新变》

材料二 在清代,江南的苏州、南京、镇江、杭州等地的丝织业中,流传着“商人积丝不解织,放与农家预定值”的诗句。可见,当时这一地区的农家丝织户,已经有了商业资本的操纵或控制。 到清代中期以后•在丝织业中,“账房”形式的包买商制度相当发达,甚至在生产中已经取得 了支配性的地位。然而,明清时期的丝织业生产日益集中在市镇或较大的城市中,城市中 “账房”与乡村农户之间主要是通过商人资本经营的丝行去垄断乡村丝织原料市场来联系 的。这种包买商制度的“蛛网”并未直接地控制乡村的家庭纺织手工业。

----摘编自于秋华《传统农业社会家庭手工业经营组织的演进》

(1)根据材料一,概括中晚明江南城市社会风气的显著特征,并结合所学知识简析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清代江南丝织业中出现的新经营方式,并分析其影响。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对明清时期江南城市经济、社会变化的认识。

材料一 明清时期,农业生产结构发生呈著变化,手工业规模发展,边疆地区获得开发,商业空前繁荣,经济发展速度较快。全国出现了30多座较大的城市,产品有了更多的销售市场。随着市场竞争日益激烈,富有的机户依靠雇佣工人进行生产,带有雇佣性质的生产出现,早期的资本家开始涌现。但在农业生产占统治地位的仍然是封建地主经济,封建土地所有制依然是当时社会的经济基础。

——摘编自汪娜《关于中国资本主义萌芽问题的再探讨》

材料二 首先,封建地主阶级占有大量土地,并对农民进行残酷剥削与压迫,造成农民极端贫困,不得不依附在土地上,以耕织结合方式勉强维持最低限度的生活。其次,历代封建王朝,都实行“重农抑商”政策,以巩固封建经济基础;封建国家对民营手工业和商业,采取征收重税和统购其产品的政策,也是对民间工商业的限制;官营手工业的存在,和民间工场手工业或作坊手工业争夺工匠,对民间手工业是一个严重打击。最后,16世纪以来,中国沿海遭侨寇和西方海盗商人的掠夺,为了维护封建统治秩序,明朝执行了更严格的海禁政策,关闭了海外贸易的大门。因此,中国封建社会末期的资本主义萌芽的发展道路是十分曲折的,直到鸦片战争以前,始终没有成为能够冲破封建制度的力量。

——摘编自于素云《论中国资本主义萌芽发展的阻滞》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国资本主义萌芽产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代资本主义萌芽发展缓慢的影响因素。

明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也变为“湖广熟,天下足”。商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

——摘编自白寿彝《中国通史》

根据材料并结合所学知识,概括明代农业发展的特点,分析这些特点对当时经济发展的影响。

材料一 松江府在万历年间“官民军灶垦田凡二百万亩,大半植棉,当不止百万亩。”正德年间“乡村纺织,尤尚精敏,农暇之时,所出布匹,日以万计。以织助耕,女红有力焉”。松江府“壤地广袤,不过百里而遥,……所由供百万之贼,……全赖此(棉织布)一机一杼而已。”明正德年间“里媪晨纱入市,易木棉以归。明旦复抱纱以出。”明崇祯年间,松江府的朱家角镇是“商贾凑聚,贸易花东、京省标客往来不绝,今为巨镇。”

——摘编《松江府志》、徐光启《农政全书校注》

材料二 到了明中期以后,手工业和商业的发展,特别是南方沿海地区手工业、商业的发展,早已不仅仅是为了满足自给自足生活的需要了,而已成为主要是商品生产和贸易交换的经济活动了,并出现了拥有相当数量和实力的手工业主、工人和商贾集团,他们的存在和对社会经济生活的影响,理应给予新的定位。

——袁行霈等《中华文明史》第四卷

材料三 白话小说是一种通俗的文学形式,它适应了这一时期商业城镇的发展和广大新兴市民阶层精神生活的需要。就拿戏曲来说,明中期以来发展起来的南戏传奇并非仅仅是案头的文学作品,他还是舞台演出的刷本。特别是明中叶寄居江苏昆山的魏良辅,经十年足不下楼的琢磨,创作了“水磨调”即“昆山腔”。

——袁行霈等《中华文明史》第四卷

(1)阅读材料一概括明朝中期以来松江棉纺织业兴盛的表现。

(2)根据材料二并结合所学,指出明末清初黄宗羲的经济主张及其反映的生产关系新变化。根据所学知识概括黄宗羲在敢于批判君主专制基础上并进而提出了哪些限制君权的主张及其意义。

(3)阅读材料三并结合所学,请选择阐述:①分析明代中叶以后古典小说进入黄金时代的背景,指出《西游记》的作者及其内容。②明朝中期以魏良辅为首的艺术家对昆腔进行了革新,请指出革新后昆腔的优点及其影响,用一句话概括昆曲的地位。

材料一 “一夫之耕,食有余也。一妇之蚕,衣有余也。”

——摘编自(宋)李靓《李靓集》

材料二 十六、七世纪农业中大批劳动力离开农业而进入工业的事实,表明此时社会生产结构的某些变化。当时凡是劳动密集型的手工业都有很大的发展,如纺织业及其加工业、采矿业等繁荣起来。在易于发生资本主义生产关系的纺织业中,首先出现了“机户出资,机工出力”的资本主义生产关系的萌芽。

——摘编自李沟《明清时期资本主义萌芽发展的阶段性及其特征》

材料三 1842年到1895年间,由于外国资本侵入仅是商品输出,未形成资本输出,因此这一时期成为中国民族工业发展的有利时机。在这个阶段内,中国城乡商品经济均有了较快的发展,对以耕织结合为核心的自然经济形成较大冲击,促使其开始松动、解体;私人资本主义从无到有,并且在外国资本主义在华企业的刺激下,采用较先进的设备和管理,从而使单一的手工业向机器生产过渡。至此,在短短50多年间中国资本主义经济“已不是处于萌芽状态,而是作为社会经济的一个成分而存在”。

——摘编自尚和平《封建主义是阻碍近代中国民族资本主义充分发展的主要原因》

(1)根据材料一,概括指出中国古代农业文明的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析明清时期形成劳动密集型产业的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析中国近代民族工业产生和发展的条件。综合上述 材料,概述中国社会经济的发展趋势。

材料一 原始社会末期,物物交换逐渐成为一种经常的行为,原始商业由此产生。此后,中国古代商业不断发展,伴随着商业的发展,城市的经济职能不断增强,历朝历代都兴起了不同数量和规模的商业大都市,且明期时期又兴起了一批工商业市镇。但是,由于国家政策的影响,虽然商业的发展创造了大量财富,但商人的社会地位始终较低。

材料二 “若无产者,赴逐雇倩(请),抑心殚力,计岁而受值者,曰长工;计时而受值者,曰短工;计日而受值者,曰忙工”。这些长工、短工、忙工已把劳动力当作商品支配,换取报酬。

——摘编自《震泽县志》

材料三 《户部则例》规定:“关税短缺令现任官赔缴。”为抑制民间商业活动,清王朝广设钞关,重征商税。有偷越关卡及偷漏税者,客商依律治罪,地方官一并议处。《大清律例户律课程》规定:“不纳课程者,笞五十,物货一半入官。”这些规定及税吏法外肆意勒索,使商人们视关卡为畏途。

——摘编自《中国法制史》

材料四 研究华商历史的郭德利指出:“在中国的史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。即使有人终生以商贾为业,仍会要求其下一代尽可能转向科举。”

——摘编自《中国全史商贾史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代商业经济的特点。

(2)材料二中“计日而受值”表明此时中国经济领域出现了什么新现象?它出现在手工业的哪一部门?

(3)根据上述材料,分析明清之际资本主义萌芽缓慢发展的原因。

材料一 春秋战国时期,铁农具逐渐代替青铜工具而广泛使用,传统的精耕细作技术已初步形成。大大推动了农业的发展。在土地制度方面,封建土地私有制度在战国末期已经逐渐形成。春秋战国时期,粮食作物最主要的有:粟、黍、稻、麦、梁、菽、麻等。农作物产量有了提高。

——摘编自李玉梅《春秋战国时期的农业》

材料二 明朝,番薯、玉米、棉花等美洲高产作物由国外陆续传入,尤其是棉花,已在全国普遍载种。万历年间,耕地总面积超过七百万顷,为明神宗万历年间开始的人口稳步增长提供了坚实的基础。而在南宋时流行的俗谚“苏常熟,天下足”,晚明时期已转变为“湖广热,天下足”。晚明以后,湖广的米开始被长途运送至江浙、闽广等地区贩售,使当地农民开始改种经济作物。商业性农业的发展及随之出现的长途交通,都有利于工商业的发展。

——摘编自复旦大学《中国古代经济简史》

材料三 伊感可教授发现:中国在16-19世纪的经济存在“高度平衡陷阱”,即指由于农业剩余的减少以及人均收入和人均需求的下降,劳动力越来越廉价,而资源和资本越来越昂贵。因此,随着农耕和运输技术的日趋完善难以作出细小的改进,农民和商人的合理策略取向不是去发明省力的机器,而是经济地使用资源与固定资本。一旦出现任何短缺时,基于廉价运输的商业灵活性是比发明机器更迅速、更可靠的补教办法。巨大而静态的市场,无法在生产体系中创造出有可能促进创造力的瓶颈。正是这种传统经济的发展使有利可图的发明变得越来越困难。

——据杜君立《现代化的历程》整理

(1)根据材料一,概括春秋战国农业发展的主要表现。

(2)根据材料二,指出明代农业经济的变化并结合所学知识分析其积极影响。

(3)根据材料结合所学,简析中国古代不能实现转型走上资本主义道路的主要原因。