| A.试图回答农民革命的前途问题 | B.反映了农民均财富的美好理想 |

| C.是先进阶级领导下探索的产物 | D.提出了新的社会经济发展政策 |

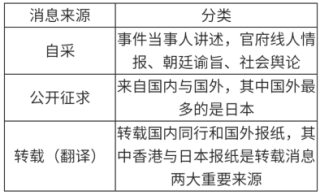

| A.自采消息肯定符合事实 | B.消息来源多且可以互相证实 |

| C.外界消息的客观性最高 | D.政治立场不同影响事实描述 |

| A.国际法在南洋广泛传播 | B.海外华人民族意识觉醒 |

| C.媒体报道即是历史真实 | D.清政府不关心舆论宣传 |

| A.促使清政府放弃闭关锁国政策 | B.维护封建思想与伦理纲常 |

| C.减少洋务运动阻力传播西学 | D.推动清政府的政治制度变革 |

| A.洋务派意图遏制列强侵略 | B.清政府开启了政治近代化 |

| C.洋务派推动了选官制度的变革 | D.清政府中央政治权力下移 |

| A.促进了中华民族的觉醒 | B.刺激了民族资本主义的产生 |

| C.引起晚清中央权力下移 | D.严重动摇了清政府统治根基 |

| A.甲午中日战争的失败源于清王朝的腐朽 | B.叶志超对战败负有完全责任 |

| C.清军将领谎报军情逃避罪责 | D.清政府陆海军协同对日作战 |

姓名 | 任职情况 |

曾国藩 | 两江总督(1860-1864),直隶总督(1868-1870) |

李鸿章 | 直隶总督兼北洋通商事务大臣 |

左宗棠 | 陕甘总督(1866-1875) |

张之洞 | 湖广总督(1889-1894) |

| A.洋务派是实权派官僚 | B.洋务运动的进展顺利 |

| C.洋务运动绑架清政府 | D.清政府追求国富民强 |

材料一 进入18世纪后半叶,随着生产技术变革的进行,尤其是动力机器的发明和应用,英国的生产组织形式格局开始发生质的变化。原工业化时期的作坊制、家庭制、工厂制逐步消退,以机器生产为特征的工厂制生产开始兴起。工厂制的兴起意味着资本的集中,因为厂房的建设、机器的引入需要投入大量资本。在近代工厂中,随着劳动力的集中,劳动分工进一步增强,以韦奇伍德的埃特鲁利亚制陶厂为例,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间只负责一道生产工序。近代工厂制度兴起后,为保证生产的有序进行,工厂主制订并实施严厉的规章制度,以此来对工厂生产实施规范化和制度化管理。

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二 西方列强趁机发动了第二次鸦片战争,大清皇朝面临着更加急迫的统治危机。在洋务派主持下,洋务运动逐渐推进。中国拥有了第一批机器生产的兵工厂、造船厂、纺织厂、钢铁厂和煤矿、铁矿场,创办了第一家轮船公司,铺设了第一条铁路,架设了第一条 电线,建立了第一支海军舰队,开设了第一批外语、科技学校,派遣了第一批留美、留欧学生,翻译了第一批科技书籍,出现了中国近代第一代科技人才,造就了中国第一代产业工人。

——摘自左玉河《洋务运动、甲午战争和中国早期现代化的顿挫》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国工厂制的特征。

(2)指出材料二中工业革命对中国产生影响的表现,并结合所学知识简述洋务运动的影响。

材料一 甲午中日战争爆发之时,清军装备了从欧洲进口和中国军工企业仿制的先进后膛枪炮,其中淮军装备最为精良,全部装备了毛瑟枪,另外还有当时最新式的速射炮和13响连发枪(重机枪的前身);清军的许多军官都接受过军校培训,弹药也很充足,一场战役打下来所消耗的子弹、炮弹往往比日本人多得多。倒是日本人往往因为弹药耗尽而撤退。清朝拥有铁甲舰5艘,日本3艘。定远、镇远两舰的排水量,都比日本最大的舰只还大一倍,日舰大口径火炮的数量也只及中国的一半。中国的主力舰平均中弹100多发还能安然返回,而日舰平国均中弹十几发就被打成重伤,甚至有两艘舰船在拖回途中沉没了。英国某权威人士评论说:“亚洲现在(19世纪后半期)是在三大强国的手中——俄国、英国和中国。”

——摘编自戚其章《甲午战争史》《晚清海军兴衰史》等

材料二 甲午中日战争惨败的结局,使光绪皇帝痛感“若不变法图强,社稷难资保守”,而作为知识分子进京赶考的举人们则掀起“公车上书”运动,要求清廷拒和、练兵、迁都、变法。状元张骞则认为:“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工……(中国)但能于工艺一端,蒸蒸日上,何至有忧贫之事哉!此则养民之大经,富国之妙术,不仅为御侮计,而御侮自在其中矣。”另一方面以孙中山为首的革命运动亦展开,他在《马关条约》签订前的1895年2月领导兴中会发动广州起义,主张推翻清朝,建立共和政体。

——摘编自孙克复、关捷《甲午中日陆战史》

材料三 《马关条约》成为列强“进一步掠夺物资财富来发展它的帝国主义侵略中国新阶段的开始”。当时日本财政界名人井上曾说过:“在获得这个赔款以前,日本的财政官厅从未谈到过数万万元的大数字。国库收入仅达八千万日元。因此,三亿五千万日元巨款流入国内,在朝在野的人都认为是无尽的财富。国营也好,私营也好,在国外创办工厂,各方面都因此实行大大的扩张了。”

——摘编自[日]石井宽治《日本的对外战略(1853~1937年):帝国主义思想的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料中关于清朝军事力量的观点并加以评价。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析《马关条约》成为“帝国主义侵略中国新阶段的开始”的表现以及其对中国社会的影响。