材料 甲午中日战争以后,帝国主义加紧了对中国的瓜分,中国半殖民地半封建社会的程度进一步加深,中华民族面临亡国灭种的危险。为挽救民族危亡,以康有为、梁启超为代表的改良派掀起了维新运动,并主导了中国近代史上第一次资产阶级性质的政治革新运动。维新运动失败后,以孙中山为代表的革命派举起了“驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权”的大旗,开展了以暴力方式推翻清政府的革命运动。资产阶级革命派登上了历史舞台,并发动了辛亥革命。

—摘编自刘奎杰、王公伟《维新运动与辛亥革命的历史回顾与分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分析维新运动的背景。(2)根据材料并结合所学知识,指出与维新运动相比,辛亥革命的不同(指出一点即可),并对此进行说明。

材料一 1906年清廷启动预备立宪时,对如何“预备”并无规划。磕磕绊绊两年后,清廷才公布了《宪政筹备九年清单》(以下简称“《清单》” ),分年列示了1908—1916年预备立宪的应办事宜,堪称预备立宪的“顶层设计”。然而这一设计存在诸多问题,尤其是预备事项中有20%属于一般行政事务,与宪政建设毫无关系。且在《清单》公布后不久,清廷又谕令各部院制定本机构的九年清单。于是,外务部、吏部、民政部、度支部、礼部、学部、陆军部、法部、农工商部、邮传部、理藩部、修订法律馆等纷纷出台各自的九年筹备清单。其中一些部院的清单,如农工商部的共列128项,无一项与宪政有关。

——摘编自彭剑《清末新政能实现君主立宪吗?》

材料二 清末新政是“中国社会变革的非常可贵的开端”。但是由于清廷积弊太深,改革不但没有达到预期目的,反而激化了社会矛盾。 “新政”到处要钱,当时“所有柴、米、纸张、杂粮、蔬菜等项,凡民间所有,几乎无物不捐”“当捐之行也,一盏灯一斤肉,一瓶酒,无不有税”。加之西方列强的肆意掠夺及自然灾害频发,农村经济凋敝,社会的下层,尤其是广大农民陷入破产的境地,因而激发了遍布全国的会党起事和民变。1905年,资产阶级革命团体联合成立中国同盟会,孙中山提出了完整的资产阶级革命纲领——三民主义。他还以广东为中心,在广西、云南的边境地带连续发动了几次起义。1911年10月,武昌起义就是在这种情况下发生的。

——摘编自张立胜《辛亥革命发生的必然性刍议》

(1)根据材料一、概述清末预备立宪存在的问题。

(2)根据材料一、二并结合所学,说明辛亥革命爆发的原因。

材料一 《隆中对》提到的“西和诸戎,南抚夷越”,实为“南抚北抗”,是为化解后顾之忧的长远整体战略构想。诸葛亮对西南地区采取“攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下”的经营方略。诸葛亮在用兵西南边地的过程中,如对孟获“七擒七纵”,是以恩威并重的方法来争取人心的认同,是一种刚柔相济,以兵示刚,以德示柔的“威德”型治边模式。史载“南中平,皆即其渠率而用之”,可见“以夷治夷”也是诸葛亮采取的治边方法。“以夷制夷”与“攻心为上”的方法相互配合,不仅争取了更多的边地人心的认同,实现了“彝汉相安”的治边目的,也使蜀国内部出现“田畴辟,仓廪实,器械利,蓄积饶”的稳定局面。诸葛亮治下的蜀地及其南面边地“诸夷慕侯之德,渐去山林,徙居平地,建城邑,务农桑,诸部于是始有姓氏。”

——摘编自张新民《中国古代边疆治理经验的反思与总结》

材料二 中华民国统治时期,孙中山于1919年在《建国方略》中提出的开发边疆、发展边疆经济与文化的计划,是民国时期现代边政思想逐步形成的一个标志。应该说,这是中国历史上第一次把边疆建设纳入国家经济建设的一份整体规划。北洋政府和国民政府管理边疆事务时采取一系列笼络和羁縻少数民族上层的措施和政策,包括各种优待条例,如保留盟旗制度、世袭封爵的王公制度、土司制度等,对稳定边疆社会产生了积极的意义。南京临时政府的《殖边银行则例》,北洋政府的《禁止私放蒙荒通则》、《垦辟蒙荒奖励办法七条》和《边荒承垦条例》,国民政府的《移民实边案》《边疆移垦办法大纲草案》等等,都是专门针对移民垦荒制定的。

——摘编自方素梅《中华民国时期的边疆观念和治边思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括诸葛亮治边模式的基本理念并简析其作用。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中华民国时期政府的治边思想。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简评古代和近代中国治边模式对现代边疆治理的启示。

材料一 孙中山在为《民报》所写的复刊词中说:“余维默美之进化,凡以三大主义:旧民族、日民权、日民生。”这是他第一次明确地提出三民主义学说,孙中山的早期三民主义学说在当时的中国是一种最进步的思想体系,“民族”、“民权”、“民生”这三大问题的提出,帮助人们从千头万绪的复杂社会现象中抓住了要点。在中国近代思想发展的整个历史过程中,是一个不可缺少的重要环节。

——摘编自金冲及:《辛亥革命研究》

材料二 对于许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被过低估计的,这并不足怪,因为他们没有看到推翻几千年因袭下来的专制政体是多么不易的一件事。……辛亥革命前觉得只要把命制推翻便可以天下太平,革命以后,经过多少挫折,自己所追求的民主还是那么遥远,于是慢慢从痛苦的经验中,发现此路不通,这不仅是一个人的经验,在革命队伍中是不缺少这样的人的。

——摘自林伯渠:《证再三十年》,延安《解放日报》,1941年10月10日

(1)根据材料一并结合所学知识,说明孙中山的早期三民主义学说在当时的中国为什么是“一种最进步的思想体系”。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明辛亥革命的历史意义及局限性。

材料一 1911年10月,迫于形势,清政府委任袁世凯组织责任内阁,清政府的军政大权都落到袁世凯手中。袁世凯命北洋军队攻陷汉口后,通过英国公使向武昌军政府提出议和……武昌起义后,同盟会处于十分涣散的境地,成分非常复杂,立宪党人和旧官僚害怕革命的发展会危及自己的利益,很多人把推翻帝制的希望寄托在袁世凯身上。孙中山在当选为临时大总统时,致电袁世凯,表示“虚位以待”。帝国主义列强一面派军舰开赴武汉,一面物色新的代理人。他们把目光投向袁世凯,不断制造政局“非袁不可收拾”的舆论。

材料二 南京临时政府根据“天赋人权”、“自由平等”的原则,宣布人民享有选举、参政等各种权利;鼓励发展民族工商业,奖励海外华侨在国内投资;提倡“自由平等博爱为纲”的公民道德,废除“大人”、“老爷”等称呼,禁止蓄辫、缠足和赌博等陋习。

——两则材料均摘编自岳麓版高中历史教材《必修I:政治文明的历程》

(1)根据材料一,概括辛亥革命失败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析辛亥革命的历史意义。

材料一 是书何以作?日为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。……欲制外夷者必先悉夷情,欲悉夷情者必先立译馆,翻夷书。……夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——《海国图志》

材料二

材料三

(1)据材料一概括《海国图志》的写作目的。

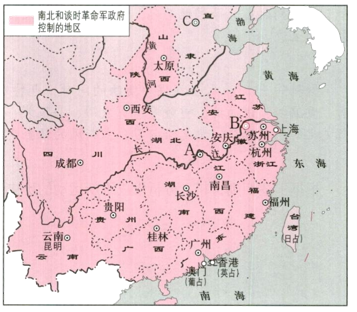

(2)以中国走向近代民主为主题,将材料二中辛亥革命时期发生在如图中ABC三地的大事做出关联。

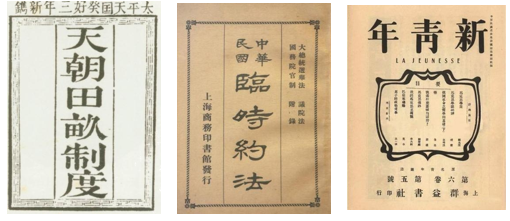

(3)请从材料三中任选一幅图片,进行描述和阐释。

材料一 孙中山先生革命活动简表

| 年份 | 革命活动 |

| 1894 | 在檀香山创立兴中会 |

| 1905 | 联合各革命团体在东京成立同盟会,被推举为总理;系统提出三民主义思想 |

| 1907 | 发动潮州黄冈起义、惠州七女湖起义、钦廉防城起义、镇南关起义 |

| 1911 | 发动广州黄花岗起义;武昌起义后,当选为中华民国临时大总统 |

| 1912 | 建立中国乃至亚洲历史上第一个共和国,结束中国的封建帝制,就任临时大总统;颁布《中华民国临时约法》;辞任临时大总统职位后,倡办实业,宣传民生主义 |

| 1913 | 发动讨袁的二次革命 |

| 1915 | 发动讨袁的护国运动 |

| 1917 | 建立护法军政府,任海陆军大元帅,在广州建立政权 |

| 1922 | 与中国共产党代表李大钊在上海会谈 |

| 1923 | 发表《中国国民党宣言》,宣布建国主张。发表《中国国民党党纲》,宣布三民主义、五权宪法为建国纲领 |

| 1924 | 在广州主持召开国民党第一次全国代表大会,重新阐释三民主义,促成国共两党合作,推动国民革命;建立黄埔军校;发表北伐宣言,誓师韶关准备北伐;应邀北上共商国是,寻求国家统一,主张速开国民会议及废除不平等条约 |

(1)根据材料一,并结合所学,举例说明孙中山“为中华民族作出了彪炳史册的贡献”。

材料二 从组织兴中会起,孙中山就把“创立合众政府”悬为鹄的“主张民权,就是顺应世界的潮流。”孙中山强调:“余之从事革命,以中国非民主不可既知民为邦本,一国之内人人平等,君主何复有存在之余地”就民权思想而言,孙中山的“主权在民”的理论“三权分立”的思想,代议政体和民主共和国方案,完全是从“欧美之学说事迹”中学来的而“民为邦本”“大道之行也,天下为公”以及“中国古时举行考试和监察的独立制度”等,则显然是“因袭吾国固有之思想”不满足于欧美资产阶级国家的“三权分立”,提出了“五权宪法”的学说孙中山对新生的苏维埃国家制度,却作了很高的评价明确表示:“我党今后之革命,非以俄为师,断无成就。”

——李华兴《评孙中山的民权主义思想》

(2)总结孙中山的民权平等思想,有以下两种认识可供讨论:①它是顺应革命实践发展需要、与时俱进的产物;②它是洋为中用、古为今用的产物。依据材料二,以上对孙中山民权平等思想的两种认识,你倾向于哪一种?结合相关史实扼要阐述。

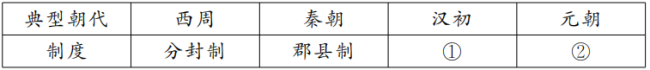

材料一 古代中国主要地方行政制度

材料二 大多数省革命后以完全自治的姿态出现,它们无意放弃其自然增长了的特权,包括指挥省的军队、截留税收、挑选地方的和省的官吏。与此同时,省级以下的地方议会的影响カ和自信心大大增强了。在地方主义者心目中,统一和自治这两项要求可以熔合在联邦制的结构中。早期的民国,首先是实际上的各省联盟。可是,外国对中国主权的持续不断的压力,使这种松散的安排受到严峻的考验。

——《剑桥中华民国史》(上卷)

材料三 一般说来,各州政府在本州境内是自主的。但是,它可能滥用这种独立,并因措施莽撞而危害全联邦的安全。在发生这种罕见的情况时,事先就有明文规定,准许联邦政府干预州的内部事务。因此,加入联邦的各州虽然有权修改或改订自己的立法,但不准制定追究既往的法律,不得在本州内组织贵族集团。

——托尔维克《论美国的民主》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明①②代表的地方行政制度及二者的不同之处。

(2)根据材料二,概括中华民国初期地方政治形势的特点,并结合所学知识分析其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括美国联邦制产生的积极影响。综合上述材料,指出决定中央与地方关系的最主要因素。