材料一 鸦片战争粉碎了清王朝“天朝上国”的迷梦,天朝大厦摇摇欲坠,而最先发难的是中国最底层的农民,可以说是摧枯拉朽吧,但太平天国运动终究没有推翻清王朝,让这腐朽的封建王朝继续苟延残喘。这场席卷大半个中国的革命运动,让我们见识了中国农民カ量的强大,更让世人对农民有了深刻的认识,中国农民的诉求是什么?他们关注的切身利益是什么?他们可以推动中国社会与世界合拍吗?

——摘编自王国平《太平天国史论》

材料二 孙中山应该是推崇他的广东老乡洪秀全的,但很明显他的眼界比洪秀全要高远很多。自从上书李鸿章遭受冷落后,孙中山也毅然走上了革命之路。但他没有洪秀全那么得人心,应者无几,革命党人势单カ薄,处处遇挫。然而孙中山却完成了洪秀全没有完成的伟业,辛亥革命推翻了清王朝。武昌起义时,孙中山还在海外,回国后的孙中山很幼稚地认为革命已经成功,艰难地经营他的民主共和,但终归是昙花一现。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括辛亥革命与太平天国运动的相似之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出孙中山眼界比洪秀全高明之处,并谈谈由此得出的认识。

材料一 1911年10月14日,《中国的危机》载:“中国的紧张局势并未减弱……英帝国一直秉承的原则是每个国家的人民都有权利摆脱来自上层的奴役,这属于他们的内部事务,其他各国没有理由进行无理的干涉。”1911年11月29日,《攻陷武昌进一步和平的希望》载:“袁正在引导他人接受这样的观点,除了推翻朝廷,关于立宪政府的一切事宜已经得到认可,再进行争斗已没有意义。”1912年2月15日,《南京共和党人》载:“孙中山的怂恿的行动引起了人们的疑虑。人们认为,这表明中国与外国列强的关系出现误解,当孙准备移都南京时并未征得外国的同意。”

——摘编自英国主流报刊《泰晤士报>

材料二 1911年10月21日,《最后之胜负如何》载:“今以革命党与政府,较二者所遇之天时,果孰顺乎?所据之地利,果孰优乎?所得之人和,果孰多乎?”1911年12月20日,《记孙文之最近运动及其人之价值》载:“故欧人前此惟知一中国有李鸿章,李死惟知有袁世凯,今者有孙逸仙,而袁世凯次之。”1911年12月27日,《和呼,战呼》载:“愿我将士勿少希望于和议之可成,急整军旅矣,一日停战期满,即率大军北进以慰国民之热望。”

——摘编自同盟会中部总会机关报《民立报》

(1)请对《泰晤士报》关于“辛亥革命”言论基调的变化做出合理解释。

(2)指出《民立报》对于“辛亥革命”的态度并分析该报刊的影响。

(3)基于以上分析,谈谈运用报刊研究历史时应该注意的事项。

材料一 传统的主流历史叙事否认这场“大妥协”具有任何积极的意义,认为它恰恰体现了革命的不彻底性。但近年来,已有一些研究论文试图对这场“大妥协”作出不同的评价。如学者愈大华撰文指出,对袁世凯的妥协是孙中山的战略和策略。一个维系了两千多年的封建君主专制,要废于一旦,必须具备多种条件,绝非单凭武力能够解决。《清室优待条件》并非由袁世凯一方炮制,而是由南方首先提出,南北双方经过协商达成一致意见。这一妥协……具有积极意义。

——摘编自章永乐《旧邦新造:1911—1917》

材料二19世纪的英国历史学家阿克顿有一句名言:“妥协是政治的灵魂。如果不是其全部的话,当代美国政治理论家罗伯特·达尔也曾说:“民主依赖妥协”。

(1)如何理解材料一中所说的“这一妥协……具有积极意义”?

(2)综上两则材料,谈谈你对民主政治中“妥协”的认识。

材料一 英国责任内阁大事记(部分)

1714年乔治一世即位。1718年因言语障碍,乔治一世不再出席内阁会议。

1721年乔治一世任命财政大臣、议会多数党辉格党领袖沃波尔主持政府工作,成为英国历史上第一位首相。

1742年因受下院多次反对,沃波尔被迫辞职。

1782年英国在北美失败,首相诺斯率内阁成员集体辞职。标志着责任内阁制的发展。

1783年乔治三世任命小皮特为首相并组阁。

1784年面对议会的反对,小皮特别出心裁地解散议会,宣布提前大选,并最终在大选中获胜。

——根据历史必修一教材等整理

材料二 “驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

——孙中山《民报》发刊词(1905年)

材料三 我们不能不说,辛亥革命是中国几千年历史发展上一个重大的转折点。以后彻底的革命,就是从那次不彻底的革命发展下来的。形式上、称谓上的改变,孕育着后来实质上的改变。

——郑超麟《郑超麟回忆录》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述责任内阁制形成的过程。

(2)结合所学知识,指出材料二为哪一革命组织的革命纲领?他何时实现了“创立民国”的梦想?为了保护这一革命成果,他努力促成了哪一宪法性质的文件的制订?

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对“辛亥革命是中国几千年历史发展上一个重大转折点”的理解?

材料一 鸦片战争粉碎了清王朝“天朝上国”的迷梦,天朝大厦摇摇欲坠,而最先发难的是中国最底层的农民,可以说是摧枯拉朽吧,但太平天国运动终究没有推翻清王朝,让这个腐朽的封建王朝继续苟延残喘。这场席卷大半个中国的革命运动,让我们见识了中国农民力量的强大,更让世人对农民有了深刻的认识,中国农民的诉求是什么?他们关注的切身利益是什么?他们可以推动中国社会与世界合拍吗?

——摘编自王国平《太平天国史论》

材料二 孙中山应该是推崇他的广东老乡洪秀全的,但很明显他的眼界比洪秀全要高远很多,自从上书李鸿章遭受冷落后,孙中山也毅然走上了革命道路。但他没有洪秀全那么得人心,应者无几,革命党人势单力薄,处处遇挫。然而孙中山却完成了洪秀全没有完成的伟业,辛亥革命推翻了清王朝。武昌起义时孙中山还在海外,回国后的孙中山很幼稚的认为革命已经成功,艰难地经营他的民主共和,但终归是昙花一现。

——摘编自郭世佑《晚清政治革命新论》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括辛亥革命与太平天国运动的相似之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出孙中山眼界比洪秀全高明之处,并谈谈两场革命失败的共同原因。

材料 辛亥革命中形成了汉满民族妥协、南北政治妥协和孙袁权力妥协三大妥协,这既是参与政治各方发挥政治智慧的结果,更是革命的大势所趋所逼的结果。三大妥协使得辛亥革命以较小的代价和低烈度的震荡实现了共和政制的跃迁,结束了秦汉以来垂两千多年的君主专制。

——薛恒《辛亥革命中的三大妥协及其历史遗产》

依据材料并结合所学知识,谈谈你对“三大妥协”的看法。

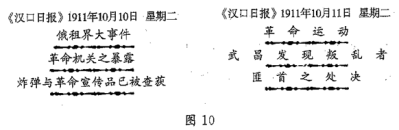

材料一 下图是1911年10月《汉口日报》上刊载的两则要闻

——摘自《辛亥革命史丛刊》

材料二 陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中提到:辛亥革命为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号,只有漫长的历史才能称量出这个向号的真正意义和重量。

(1)根据材料一并结合所学,列举近代武汉是一座“可以绝地反击并且坚持到底的英雄城市”的史实。

(2)根据材料二并结合所学,谈谈你对这句话的理解。