材料一 是书何以作?日为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。……欲制外夷者必先悉夷情,欲悉夷情者必先立译馆,翻夷书。……夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——《海国图志》

材料二 观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡。能变则强,不变而亡,全变则强,小变仍亡。……早一日变计,早一日转机。……如今中国不变法,则必亡是矣。

——《应诏统筹全局折》

材料三 我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀《敬告青年》

材料四 我们的社会运动,一方面固然要研究实际的问题,一方面也要宣传理想的主义……不论搞什么主义,只要肯竭力向实际运动的方面去做,去努力,都是对的,都是有效果的。……必须有一个根本解决,才有把一个一个的具体问题都解决的希望。

——李大钊《再论问题与主义》

请回答:

(1)据材料一概括《海国图志》的写作目的。和材料一相比,材料二对于西方“长处”的认识有何区别?

(2)材料三中提到的“两位先生”指什么?它们在救治中国的黑暗方面起到了怎样的作用?

(3)和材料三相比,材料四在救国道路的探索上有什么新的主张?起到了什么作用?

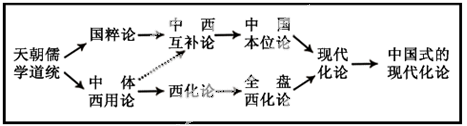

(4)综合上述材料,归纳中国近代前期思想领域发展变化的主要趋势。

材料一 “不善师外夷者 ,外夷制之。”“夷之长技有三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。”“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”

——魏源《海国图志》

材料二 且法者 ,所以守地者也。今祖宗之地既不守,何有于祖宗之法乎?夫使能守祖宗之法,而不能守祖宗之地,与稍变祖宗之法,而能守祖宗之地,孰得孰失,孰重孰轻?

——康有为《上清帝第六书》

材料三 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——陈独秀《本志罪案答辩书》

材料四 “近五年来,中国人渐渐知道自己的不足了。……第一期,先从器物上感觉不足。……第二期,是从制度上感觉不足。……第三期,便是从文化根本上感觉不足。……革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。……所以最近两三年间,算是画出一个新时期来。”

——梁启超《五十年中国进化概论》1922年

(1)概括材料一所反映的主张?其主张在19世纪60—90年代是怎样实践的?

(2)材料三中结合所学,“德先生”、“赛先生”两位先生分别是指什么?是在什么时期被请到中国来的?与材料二相比有什么新特点?

(3)根据材料,归纳近代中国人向西方学习的历程?其历程有何特点?

材料一 春秋战国时期,旧制度、旧统治秩序被破坏,新制度、新统治秩序在确立。在这场摧枯拉朽、势不可挡的大变革中,旧的奴隶主阶级没落了,新的地主阶级兴起了,整个社会呈现出纷繁复杂的大动荡大改组局面,面对中国社会发生的翻天覆地的变化,孔夫子称之为“礼崩乐坏”,郭沫若称之为“从奴隶社会向封建社会的转变”。

——叶文宪《论春秋战国时期中国社会的转型》

材料二 黄宗羲在《明夷待访录》中,提出了相当接近民主制度的设计,以为君民之间,不是主从尊卑,政府是为民而设。地方发展,犹如诸侯,有相当的自主权。学校是议政的场合,其所议定,由地方长吏付之实行。这一构思,俨然是代议制,而且是地方自治的民主政治!

——许倬云《历史大脉络》

材料三 中国近代人文思想是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动,在同化与顺应两种机制的作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望……中国先进知识分子在对中西文化矛盾冲突的比较鉴别中、逐渐发展出具有西方文化特色的人文思想。

——文池《思想的灵光》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出“中国社会发生的翻天覆地的变化”在思想文化领域的主要表现。指出当时最符合统治者需要的学派及其顺应“从奴隶社会向封建社会的转变”的重要主张。

(2)据材料二归纳黄宗羲的主张。结合所学知识,指出其历史进步性。

(3)据材料三,概括中国近代人文思想形成的历史条件和特点。结合所学知识指出这种人文思想的具体实践。

(4)综合上述材料,指出思想变革与社会转型的关系。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

西塞罗突破了城邦时代人与奴隶、公民与非公民、本邦人与外邦人之间的界限,提出了所有人平等的思想。……文艺复兴和宗教改革张扬了自由、平等、独立、自主的意识,人文主义者还大力提倡适应新时代要求的德育内容,如勤勉、守信、坚忍、自制、进取心和冒险精神等,从而为近代意义上公民的诞生做了思想上的准备。作为公民理论发展的一个重要阶段,17、18世纪的公民理论从某种意义上来讲与古希腊罗马的公民理论有着一定的历史渊源。17、18世纪的公民还在范围和数量上得到了拓展:公民身份以法律的形式确立下来,法律规定只要是国家的居民,不论等级、家庭出身和财产多寡,原则上都是公民;在近代国家中,公民是国家事务的积极参与者,在必要的情况下,公民有权推翻破坏契约的政府;从公民及公民权利发展的动力源来看,主要是通过社会运动和革命战争的形式,使公民及其权利的范围得到了扩展,如英、法、美经过资产阶级革命使原来封建专制制度下的臣民获得了资产阶级国家公民的身份。

——摘编自张博颖等《西方公民观和公民道德观的历史演变》

材料二

在1914年的日记里,胡适批评道:“吾国之家族制,实亦有大害,以其养成一种依赖性也。”后来,他陆续以嘲讽口气写下了《差不多先生传》《麻将》,希望找出国人“日用不知”的各种毛病,引起对“旧的文学、政治、伦理”的警惕。此外,胡适还指出:“今日的贫民社会……都不曾在文学上占一位置。并且今日新旧文明相接触,一切家庭惨变,婚姻痛苦,女子之位置,教育之不适宜……种种问题,都可供文学的材料。”在《我的信仰》中胡适则表示:“人生最神圣的责任是努力思想得好。”所谓“思想得好”,就是不依傍、不盲从。而1919年新文化运动方兴未艾之时,胡适又提出,国民意识中当包含一个新态度,就是具有鲜明的实用主义色彩(注:胡适留美时导师杜威的主张)的“评判的评判”。从“五四”前后到1932年的十几年间,胡适一直在大声疾呼“科学”,强调只有用科学的精神教育国民,国家才能强大。

——摘编自朱承《胡适与现代中国国民意识塑造》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方近代公民观的内涵,并分析其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳胡适新国民观的特点,并分析其形成的原因。

材料一 严复指出,“交通之用必资舟车,而轮船铁路,非汽不行,汽则力学之事也。地不爱宝,必由农矿之学,有地质,有动植,有化学,有力学,缺一则其事不成。而当事之人,不经教育者,无论矣”。学校中课程,必有数学、理、化、动、植诸科,“不但以其中所言,为人生不可少之智识”,而且“可以见微知著,闻因决果……学几何、三角者,必日事于测高仞深,学理、化、动、植者,必成业于冶铸树畜也”。

——摘编自陈国庆《中国近代社会转型研究》

材料二 蔡元培指出,“凡自然现象,自昔为哲学所包含者,皆已建立为科学矣。其它若社会学,若伦理学,若人类学,若比较宗教学,若比较言语学等,今日悉以归纳法治之,将自成为科学。”“世界事事物物,虽然复杂,总可以用科学说明他们;科学的名目,虽然也很复杂,总可以用三类包举他们。第一、是现象学的科学,如物理、化学等等;第二、是发生的科学,如历史学、生物进化论等等;第三、是系统的科学,如植物、动物、生物学等等。”——摘编自秦英君《科学乎人文乎:中国近代以来文化取向之两难》

(1)根据材料一,指出严复科学观的特点。

(2)根据材料二,概括蔡元培关于“科学”的基本内涵。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析严复和蔡元培科学观的共同影响。

材料一 中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。如其心圣人之心,行圣人之行,以孝悌忠信为德,以尊主庇民为政,虽朝运汽轮,夕驰铁路,无害为圣人之徒也。

——张之洞:《劝学篇》

材料二 体用者,即一物而言之也。有牛之体则有负重之用,有马之体则有致远之用,未闻以牛为体以马为用者也。中西学之异也,如其种人之面目然,不可强谓似也。故中学有中学之体用,西学有西学之体用。分之则两立,合之则两亡。

——严复:《与外交报主人论教育书》

材料三 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血;德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

——陈独秀:《新青年罪案之答辩书》

请回答:

(1)材料一中的“西学”指什么?该派别如何实践其思想主张的?

(2)材料二是哪一派别?其思想主张是?结合材料二与此派别的主张,分析材料一派别认识的不足在哪里?

(3)材料三中两位先生是指什么?陈独秀等先进的中国人以此为指导思想开展的运动产生了怎样的影响?

(4)从材料一到材料三,并结合所学知识,归纳近代以来先进的中国人向西方学习的过程呈现出怎样的趋势?

材料一 自由主义是资本主义的核心价值观。在资本主义社会,市场经济的基本原则是等价交换,交换的主体双方必须作为平等的商品所有者出现在市场上,否则市场不可能发展起来,于是人生而平等就成为最基本的观念。近代以来,由洛克、卢梭、康德、斯密等资产阶级先驱思想家建立了自由主义思想体系。他们认为,第一,人生而自由,这是人不可剥夺的天赋权利,也就是人具有同样的平等的自由权利。第二,在社会实践中,法律面前人人平等,人人具有平等的法律权利。第三,自由首先是个人的自由,个人是自由的本位,个人主义是自由主义的优先原则。然而,人类社会进入资本主义制度后,无休止的战争和掠夺,对落后民族的惨无人道的屠杀,劳动阶级的极端贫困,统治阶级的腐败与堕落,使追求平等的人类仍然生活在不平等的社会之中。

——摘编自关晓丽《两种历史文化背景下的中西核心价值观差异探析》

材料二 辛亥革命后,共和国建立起来了,但是中国社会并未发生实质性的变革与进步。具有民主革命思想的知识分子“于失望之余,继续探求救国之道,终于获得了新的觉悟,深感以往努力的方向,过于偏重西方形式的模仿,未曾触及西方立国的根本精神。变革政治,首须变革社会,变革社会,首须变革人心”。——(郭廷以《近代中国史纲》)亦即必须清算阻碍社会进步的传统价值观。

(1)依据材料一,概括资本主义核心价值观的主要内涵。分析资本主义核心价值观形成的社会历史背景和在资本主义发展过程中呈现出来的矛盾性。

(2)洋务运动、维新变法、辛亥革命对于作为传统核心价值观的儒家思想分别持什么态度?新文化运动是如何“变革人心”、弥补此前历史缺陷的?

材料一 在15世纪之前,中国文化在世界上领先,从此之后在几百年的漫长历史时期中,中国在近代化的进程上远远落后于西方,不但在物质层面上,也在思想层面上。

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料二 直到19世纪中叶,我们才开始憬然于“船坚炮利"的“夷之长技"对中国也是不可或缺的东西。到了19世纪末期,才又ー步认识到,在物质层面的后面,也还有社会政治体制的问题。稍后又意识到,不仅有社会政治体制问题,而且还有理论方面的问题,于是,20世纪初就呈现出大量宣传西方思想理论的潮流。

一何兆武《西方近代社会思潮史》

材料三 十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路一一这就是结论。

—《唯心历史观的破产》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括15世纪之后中国“远远落后于西方的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分别写出近代中国学习西方"物质层面“社会政治体制"理论方面"的重大事件。

(3)材料三中“俄国人的路"指的是什么?“中国的先进分子"为什么会选择走这条道路?

材料一 “新文化运动”的主将陈独秀认为,该运动之所以爆发,实乃中西文化相交引发的多次冲突并促成国民的逐步觉悟之产物。自西方文明输入后,“凡经一次冲突”,中国“国民即受一次觉悟”。这种冲突与觉悟总共历经七个时期,概而言之,最初觉悟者为学术,其次为政治,现在迫切需要的是“伦理的觉悟”。这是因为,东西伦理观念的根本差异,正是“东西文明之一大分水岭也”,中国要“建立西洋式之新社会”,最终有赖于伦理观念的根本性变革。由此可见,“新文化运动”的兴起并不是空穴来风,而是中国人在应对内忧外患的长期过程中,逐步感受与认知的结果。它高喊“打倒孔家店”,在“力排陈腐朽败者以去”的“新旧思潮之大激战”中,将以“孔教”为标识的传统文化推到“理性的法庭”上,使之遭到“最无情的批判”。

———摘编自颜德如《社会大变局与大趋向之中的“新文化运动”》

材料二 1919年年底,《新青年》为重印前五卷刊登广告,其中有这么一句:“这《新青年》,仿佛可以算得‘中国近五年的思想变迁史’了。不独社员的思想变迁在这里面表现,就是外边人的思想变迁也有一大部在这里面表现。”的确,思想一经掌握群众,也会变成物质力量。真正形成爆发式效应的则是五四运动的推动,五四运动是使得思想意义上的革新转化为现实的运动。

———摘编自陈殿林、郝新宇《新文化运动的历史作用再评价》

(1)根据材料一,指出新文化运动对中国传统文化的态度,并结合所学知识概括新文化运动兴起的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评析新文化运动。

| A.是一个从器物到制度到文化的过程 | B.是一个东学西传到西学东渐的过程 |

| C.是一个不断碰撞分化与融合的过程 | D.是一个不断回归到传统儒学的过程 |