| A.武汉会战必将胜利 | B.国民政府组织抗战 |

| C.敌后抗战形式多样 | D.文艺服务现实需要 |

材料一 传统的君主统治形式实质上是“家天下”,它将家和国联结成为一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。……民众对君主是顺从依附的状态,个人权利弱化隐蔽、国家(君主)权力强化突出。

——刘宗英《传统政治文化视角下地方主义行动逻辑分析》

材料二 中国的人只有家族和宗族的团体,没有民族精神,所以虽有四万万人结合成一个中国,实在是一片散沙……如果再不留心提倡民族主义,结合四万万人成一个坚固的民族,中国便有亡国灭种之忧。我们要挽救这种危亡,便要提倡民族主义,用民族精神来救国。

——孙中山1924年《国家建设·民族主义》

材料三 在抗战中迸发出来的是对新型国家的认同。这样的国家不仅是全民族利益的代表者和维护者,还要用新型的国家系统、理念和技术将其成员的热情、忠诚激发出来、组织起来,去为中华民族这一超越地域、等级、党派、性别的群体利益而奋斗,而中华民族的利益不仅包括“保种”、“独立”、领土统一和完整还包括保持文化和历史的延续性,甚至寄望新型国家在新背景恢复国人曾有的民族地位和国家尊严。

——徐慧清《抗战对中国民众现代国家认同的建构》

(1)根据材料一,指出传统的家国观念的内容,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料二,孙中山认为国人的“国家观念”有什么不足?结合所学,孙中山是如何阐述民族主义的。

(3)根据材料三分析抗战中新型国家观念得到认同的原因,并理解指出新型国家观念的内涵。

| A.解决了战时陪都的水荒问题 | B.促进了战时陪都的稳定 |

| C.推动了社会保障制度的完善 | D.提升了民族工业的实力 |

| A.淞沪会战 | B.平型关大捷 | C.武汉会战 | D.百团大战 |

材料 通识教育也称通才教育,不以培养专门人才为目的,而以培养具有综合素质、全面发展的人才为旨归。抗战爆发后,清华、北大、南开三校经过转迁,在云南落脚,合组成西南联合大学。在课程设置上,西南联大贯彻通识教育思想,采用学分学年制、必修、选修三者合一的方式。大一不分院系,注重自然科学和社会科学的训练,“目的在使学生勿囿于一途,而得旁涉他门”。国民政府教育部曾试图以“部订”的意志统一各公私立大学的课程设置,西南联大提出了相反主张,认为“大学为最高学府,包罗万象,要当同归殊途,一致而百虑,岂可刻板文章,勒令从同?”联大所开课程涵盖人文、社科和自然科学三大门类,注重学科交叉,强调“文理渗透”。课程设置强制性与合理性统一,既有面向全校的共同必修课,也有大量的选修课。只要符合规定,化学系学生选修《杂剧与传奇》,物理系学生选修《元曲选》等,在当时都不算稀奇;加之宽松的旁听制,学生对课程选习尤为充裕。西南联大的通识教育课程效果非常显著,为莘莘学子贯通宏观知识奠定了坚实基础。为了保障课程实施有方,联大还建立了强大的师资队伍,汇聚了一批学贯中西的学术大师,课程具有很大的竞争性和吸引力。

——摘编自朱俊《简析西南联大通识教育课程设置品质及其现代意义》

(1)根据材料,概括指出西南联大课程设置改革的主要原则。

(2)根据材料并结合所学知识,分析西南联大课程设置改革的历史影响。

| A.国民革命时期 | B.土地革命战争时期 |

| C.全民族抗日战争时期 | D.解放战争时期 |

| A.抗日民族统一战线尚未形成 | B.中国抗战进程发生了重大转变 |

| C.国民党抗战的态度摇摆不定 | D.共产党指明了抗战胜利的道路 |

| A.是长期内战的连锁反应 |

| B.彻底改变了中国的工业布局 |

| C.是国内政局影响的结果 |

| D.主要归功于滇缅公路的开通 |

| A.迟滞了日本军队的侵略进程 |

| B.积极抗战沉重打击了日本侵略者 |

| C.放手发动群众实行全民族抗战 |

| D.给敌后战场的开辟创造了条件 |

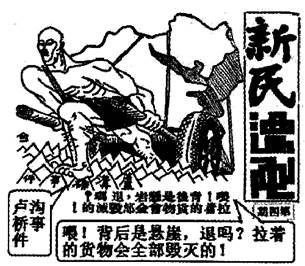

材料一 1937年7月25日《新民报》的漫画

材料二 毛泽东曾经说过,日本帝国主义对中国的侵略战争“教育了中国人民,把一盘散沙的中国人民打得团结起来了”。大势所趋,人心所向,内斗必须停止,应当内外有别;为挽救民族危难,人们必须暂时放下分歧,一致对外,共同御敌。大敌当前,危机时刻,各党派、各阶级、各阶层、各团体找到了共同的利益交集。全国抗战高潮的形成与发展,为社会各方面力量的全面整合提供了现实可能性。

——摘自王远启《党际互动合作的经典案例——第二次国共合作浅析》

(1)根据材料一,分析当时中国国内的政治形势。

(2)根据材料二,说明日本侵华对中国民族意识的影响。结合所学知识,概括抗战能够胜利的主要原因。