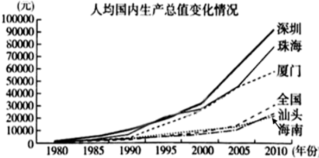

| A.经济特区带动了全国的发展 | B.经济特区间的发展存在着差异 |

| C.对外开放与体制改革相辅相成 | D.对外开放呈现多层次的特点 |

| A.中国已解决改革的阻力问题 | B.人们思想亟待进一步解放 |

| C.城市经济体制改革箭在弦上 | D.市场经济体制已基本建立 |

| A.城市经济体制改革成效显著 | B.国家对地方经济发展干预的强化 |

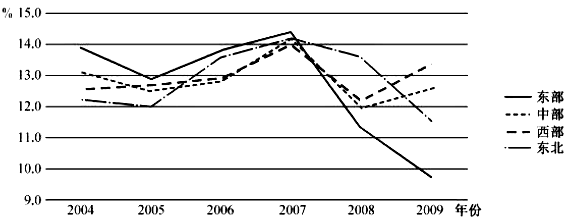

| C.农村剩余劳动力的大量转移 | D.国家政策影响中国区域经济发展 |

| A.多种所有制经济成分的并存 | B.都属于社会主义经济 |

| C.由计划经济向市场经济过渡 | D.都实行计划经济体制 |

| A.加快农业社会主义改造进程 | B.为工业化积累资金 |

| C.扩大企业的生产经营自主权 | D.活跃城乡商品市场 |

材料一 建国以来中国城市化率基本情况(部分)

| 年份 | 总人口(万人) | 非农业人口(万人) | 城市化率(%) |

| 1950—1957 | 5519664653 | 9137一10618 | 16.55—16.42 |

| 1958—1960 | 65994—66207 | 12210—13731 | 18.50—20.74 |

| 1978—1984 | 96259—103475 | 15230—19686 | 15.82—19.02 |

| 1985—2003 | 104532—129315 | 21054—.42071 | 20.14—32.53 |

——摘编自中国城市化率课题研究小组研究报告

材料二 在北京,每年都有300多万来自天南海北的农民工,和这个城市同在,与这个城市一起成长…在经济发达、进城务工青年最密集的珠江三角洲,进城务工青年对GDP增长的贡献率高达25%以上……据专家估计,农民工每年给城市经济创造1万亿——2万亿元人民币的GDP增量,并为农村增加5000—6000亿元人民币的收入…另据北京市统计局的测算,目前北京市农民工的劳动力贡献,在建筑业占83%,在批发零售业占49%,在制造业占29%。

——国务院研究室课题

材料三 20世纪80年代以来,乡镇企业的发展逐步形成了以集体兴办乡镇企业带动农村全面进步的“苏南模式”,以个体经济为主、以兴旺的家庭工业为主的市场性企业模式——“温州模式”,还有以外向型企业为主的“珠江模式”。1992年,全国乡镇企业劳动力1.12亿人,比上年新增就业600万人,超过城市国有企业职工的总和,占农村劳动力总数的1/41992年年产值超亿元的乡镇企业365家,1993年超过400家。全年全国乡镇企业总产值达到39000℃元,约占全国社会总产值的1/3以上。

——摘编自齐鹏飞、杨风城《当代中国编年史》等

(1)据材料一和所学知识,概括建国以来中国农村人口向城市转移的特点并分析不阶段农村人口向城市转移的历史背景。

(2)据材料二,分析农村劳动力向城市转移对经济发展的主要贡献。

(3)根据材料并结合所学知识,说明农村劳动力在乡镇企业发展中对经济发展的影响

| A.改革开放释放了社会活力 | B.城乡生产关系出现根本性变革 |

| C.国有经济规模的不断扩大 | D.城市经济体制改革取得了突破 |

| A.农民积极拥护国家废除人民公社体制 | B.民主政治建设进入新阶段 |

| C.民众自发改革原有经济体制的愿望强烈 | D.经济体制改革已全面展开 |

材料一:19世纪70年代,一部分官僚地主和商人萌生了“设局仿造布匹,冀稍分洋商之利”的动机,然而直到90年代,以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器纺织业才在千呼万唤般的难产中真正诞生,1918〜1910年间民族机器棉纺织业共设立工厂27家……民族机器纺织业的产生是“突发式”的,这一点从上迷企业的主持人或创办人身份可以看出,它们都是缺乏手工棉纺织业主经历的业外者创办的,有官僚、士绅、买办、商人等,却没有棉纺织业手工工场主身份。

——彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

材料二:从1953年起的第一个五年计划时期,新中国在国民经济恢复的基础上开始步入工业化的初创阶段,从而在中国现代化发展史上揭开了新的一页。其突出的特点是实施以重工业为中心的工业化战略,依靠国家的整体力量启动工业化进程,以国营经济为主体,以此推进中国现代化的进程。

——摘自石建国《建国初期中国工业化道路与发展战略问题研究述评》

材料三:我国经济体制改革在经历了 20世纪80年代初以农村改革为重点的第一阶段和80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中共十四大为标志,改革进入了新阶段。……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

中国经济体制改革主要目的是促进生产力发展,从而使得国民经济迅速发展。经济体制改革首先在农村取得突破性进展,农村改革推动了城市经济体制改革,在农村首先在安徽、四川试行,然后逐步推广到全国农村。在城市也是逐步扩大企业自主权,由点到面,先试点后推广•改革旧的经济体制,探索社会主义市场经济体制。

——宁可主编的《中国经济发展史》

(1)据材料一,概括中国近代机器棉纺织业兴起的特点,并结合所学知识分析近代机器棉纺织业兴起的影响。

(2)根据材料二和所学知识,分析我国第一个五年计划确定优先发展重工业的原因以及一五计划完成的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国经济体制改革进程中的重大事件。

| A.经济体制改革稳步推进 | B.现代企业制度逐步建立 |

| C.科学技术水平不断提高 | D.重视和优先发展的战略 |