| A.推进了我国经济体制改革 | B.获得了参与制定国际经济规则的权力 |

| C.加速了国际经济的多极化 | D.带来了生产技术和生产方式深刻变革 |

| A.经济体制改革的探索 | B.计划经济观念不复存在 |

| C.股份制公司大量出现 | D.多种经济模式同时存在 |

| A.实施第一个五年计划,确立了社会主义基本制度 |

| B.三线建设是推动建设社会主义现代化农业的重要步骤 |

| C.农村承包地的“三权”分置推动了现代农业发展 |

| D.以高科技为主的设施农业成为主要生产经营模式 |

| 时间(年) | 工作调动 | 分配录用 | 务工经商 | 学习培训 | 投亲靠友 | 拆迁搬家 | 退休退职 | 随迁家属 | 婚姻迁入 | 其他 |

| 1982—1987 | 19.89 | 5.26 | 8.57 | 9.02 | 13.35 | — | 2.54 | 18.68 | 15.54 | 6.15 |

| 1985—1990 | 15.06 | 4.53 | 29.46 | 8.38 | 10.39 | — | 1.48 | 10.86 | 13.66 | 6.18 |

| 1995—2000 | 2.67 | 1.55 | 64.75 | 6.30 | 5.02 | 0.79 | — | 9.25 | 5.48 | 4.18 |

| A.社会主义经济体制深化改革加速人口流动 |

| B.人口迁移动力逐渐向经济型迁移为主转变 |

| C.该阶段的人口迁移推动了城乡一体化发展 |

| D.人口迁移原因的多元化基于政治体制改革 |

| A.城市经济体制改革全面展开 | B.经济体制改革探索不断深入 |

| C.改革开放进入新的历史阶段 | D.社会主义商品市场体系建立 |

材料一 1965年后,在“好人好马上三线”口号带动下,大批工厂、工人、干部、资金、设备等涌向了中西部地区。至1971年,内地逐渐形成门类较为齐全的工业体系,工业化水平有较大幅度的提高。三线企业多布局在没有工业基础的山区,与周围农业社会难以进行有效互动,往往形成“墙内飞机导弹,墙外刀耕火种”的分割状况。三线企业以发展重工业为核心并实行高中集中的计划管理体制,具有高度的保密性。在大量企业内迁及中央投资减少影响下,东部城市工业生产能力受到了削弱,中国的城市化总体上呈现停滞状态。

——摘编自徐有威、陈熙《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》

材料二 1979年,中央提出了“调整、改革、整顿、提高”的新八字方针,对三线企业进行调整改造。具体方法上,一是根据原料、市场、技术、信息原则实行“脱险搬迁”,二是对留在原地的企业进行产品方向和产业结构的调整。三线企业多为国防工业中的骨干企业,对企业员工来说,“一不怕苦,二不怕死”的奉献精神在市场经济大潮中仍然是一个重要的精神支柱。在“七五”至“八五”时期,国家对三线企业减免或退税的总额达30多亿元。从整体经济效益上看,三线企业调整改造取得了显著的成效。

——据陈东林《走向市场经济的三线建设调整改造》

(1)根据材料一并结合所学知识,分三线建设对中国工业发展和城市化进程带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳三线建设调整改造成功的原因。

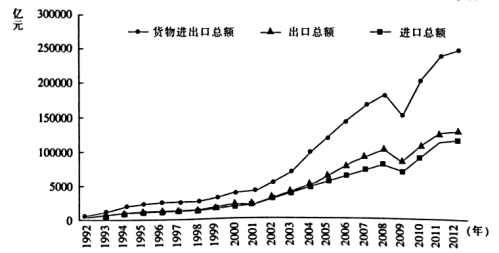

| A.企业经济结构发生改变 | B.对外开放提升企业积极性 |

| C.经济体制改革不断深入 | D.进出口贸易得到政策支持 |

| A.增强了农村经济的活力 | B.促进了有序对外开放 |

| C.完善了家庭承包责任制 | D.推动了经济体制改革 |

材料一 党中央从来认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮食及其他工业原料,同时也就是提高农民购买力,使国家的工业品得到广大的销售市场,就必须提倡“组织起来”,按照自愿和互利的原则,发展农民劳动互助的积极性。这种劳动互助是建立在个体经济基础上(农民私有财产的基础上)的集体劳动,其发展前途就是农业集体化或社会主义化。

――摘自《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》(1951年12月)

材料二 本法所称农民专业合作社,是指在农村家庭承包经营基础上,农产品的生产经营者或者农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。

――摘自《中华人民共和国农民专业合作社法》(2006年10月)

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪50年代初中共中央提倡农业集体化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明20世纪50年代初“农业合作社”与新时期“农民专业合作社”的不同。

材料一 社会流动无疑包括纵向流动和横向流动两部分。明朝人江盈科对纵向流动总结了一条变化规律,其向上的流动规律:贫穷之家→温饱之家→文墨之家→瞽缨之家→富贵之家;其向下的流动规律:富贵之家→歌舞之家→鬻贷之家→贫穷之家……明代社会的横向流动,首先体现在人口的分化和等级制度的解体上。自明代中期以后,农村人口开始分化……传统“四民”中的农,由于“不乐其生”的原因,开始寻求两条新的出路:富者趋末经商,贫者货产僦(租赁)庸。其次,人口的横向流动,广泛的移民层的存在,则是明代社会横向流动的另一标志。

——摘编自陈宝良《明代社会转型与文化变迁》

材料二 18世纪中后期是中国人口增长较快的历史时期。18世纪末19世纪初,山东、河北人流向东北,河北、山西、山东人流向内蒙古南部,陕西人流向大西北,湖广人流向四川。流动人口的职业,资料显示,占据第一位的是佣工,第二位是自家耕作的农民,第三位是小商贩,第四位是手艺人,此外还有挑夫、教书先生、奴婢、流丐、僧侣,以及配遣犯,多系下层社会人士。

——摘编自冯尔康(18世纪末19世纪初中国的流动人口》等

材料三 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后,终于使他们向城市迁移、就业成为可能……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势)

(1)根据材料一、二、三并结合所学知识,概括明清时期和改革开放以来中国社会流动的原因。

(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,围绕“社会流动与国家发展”自拟论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)。