| 十一届三中全会 | 让地方和工农业企业在国家的统一计划指导下有更多的经营管理自主权 |

| 十二届三中全会 | 改革的基本任务是建设具有中国特色、充满生机活力的现代社会主义经济体制 |

| 十四大 | 经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制 |

| 十四届三中全会 | 国有企业改革的目标是建立现代企业制度 |

| 十五大 | 中国的基本经济制度是以公有制为主,多种所有制经济共同发展 |

| A.社会主义市场经济体制逐渐完善 | B.改革开放推动了现代企业制度建立 |

| C.党对经济体制改革认识不断深入 | D.生产资料所有制性质发生重大变革 |

材料 一百年来,经过艰辛的探索与频繁的变革过程,中国农村土地制度逐渐发展完善。如表是农村土地制度变迁历程表。

时期 | 基本特征 | 1928年 |

| 新民主主义革命时期(1921﹣1949年) | 向封建土地所有制发起挑战,探索“耕者有其田” | 1928年《井冈山土地法》:“没收一切土地归苏维埃政权,并把收归政府的土地分配给农民进行耕种,实现‘耕者有其田’。” |

| 社会主义革命和建设时期(1949﹣1978年) | 土地私有制向土地集体所有制的转变 | 1953年提出过渡时期的总路线,对农业的改造就是将农民土地所有制转变为集体土地所有制,发展社会主义农业;同时开展农业合作化运动,推动了土地经营方式的变革。 |

| 改革开放新时期(1978﹣2012年) | 坚持农村土地集体所有,实行家庭联产承包责任制 | 1982年,“中央一号”文件提出深化农村集体所有制,创新以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营的农村集体生产经营模式。 |

| 党的十八大以来新时代(2012年至今) | 深化农村承包地“三权分置”改革,构建土地制度的“四梁八柱” | 2014年,中共中央办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,明确了“坚持农村土地集体所有,实现所有权、承包权、经营权三权分置”。 |

——摘编自范丹《农村土地制度:变迁历程、基本特征与经验启示》

根据材料并结合所学知识,就材料反映的某一时期或者整体拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

| A.城市经济体制改革全面展开 | B.经济体制改革探索不断深入 |

| C.改革开放进入新的历史阶段 | D.社会主义市场经济基本建立 |

一份人才招聘启事

1981年9月17日,深圳市蛇口工业区在《广州日报》登载了一份人才招聘启事。

为适应我区建设发展需要,经上级批准,拟在广州招收一批有志于企业管理的技术人才,进行企业管理、外贸业务和商业英语等知识的培训,为期一年。结业后,由我区统一分配到区内各企业工作。

凡符合下述条件的职工均可报考:

1、坚持四项基本原则,道德品质好,谈吐及待人接物坚持“五讲四美”;

2.大专院校理工和财经专业毕业,有一定的实际工作经验;

3.具有初等英语基础;

4.有一定的社会知识和中文水平;

5.年龄在45岁以下,身体健康。

——居南兆旭《深圳记忆:1949—2009》

结合材料,以“深圳·窗口”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)材料一 1945年4月,党的扩大的六届七中全会通过了《关于若干历史问题的决议》。《决议》共分为七个部分:第一部分总结了党自成立以来所取得的伟大成绩和丰富经验。第二部分强调对党的领导路线问题作出正式的结论,是有益的和必要的。第三部分回顾了党内曾出现的错误路线,还强调了遵义会议的重要作用。第四部分从政治、军事、组织、思想这四方面来批判第三次“左”倾错误路线并阐述了正确主张。第五部分对“左”倾路线产生的社会根源进行了解释和说明。第六部分指出在应对和克服各种“左”倾、右倾错误思想时的一些做法。第七部分表述对于革命事业即将取得胜利的信心及美好愿望,指出以毛泽东为首的党中央是带领我们走向成功的关键。

——摘编自荆毅萍《中国共产党两个“历史问题”决议研究》

材料二 改革开放初期大事年表(1978—1984年)

| 年份 | 事件 |

| 1978年 | 12月12日,安徽凤阳小岗村18户农民秘密签订“包产到户”协议。12月18日至22日,中共十一届三中全会在北京召开 |

| 1980年 | 8月,全国人大常委会批准在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区。9月,中共中央发布《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,家庭联产承包责任制迅速在全国推广 |

| 1984年 | 5月,中共中央、国务院决定开放大连、上海等14个沿海港口城市。10月,中共中央通过了《关于经济体制改革的决定》,大规模的城市改革拉开帷幕 |

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《关于若干历史问题的决议》产生的历史背景和影响。

(2)材料二反映了中国现代史发展的多条线索。请从中提炼出一条线索,并运用所学知识概述和评价该历史线索。

材料一 1381年,明太祖对户籍立法进行改革,实行黄册制度。黄册以里为单位(每110户为1里),登载各户的人丁、财产变迁情况。同时,又编绘鱼鳞图册以登录田土,所谓“鱼鳞册为经,土田之讼质焉,黄册为纬,赋役之法定焉”。明朝户籍有严格的类别区分,主要为民、军、匠三大类。尽管在明朝中后期,由于官僚机构的衰朽,这套制度不能很好地执行,但它的历史意义仍是不容低估的。

——选编自张岂之主编《中国历史》

材料二 1911年,清廷制定了《户籍法》,作出关于户口及其变动事项的合法登记程序及管理机关的规定,标志着具有近代国际通行意义上的户籍原则和户籍登记管理制度的产生。1912年《中华民国临时约法》明确规定“人民有居住迁移自由”,此条文为民国时期历次宪法所承袭。同时,商品经济和城市化发展也有利于人口流动和自由迁徙。国民党南京政府成立后重新实行保甲制度,以户为单位,连保连坐,实质是将中国最基层单位——乡村中的居民捆绑在一起,以维护社会秩序,强迫民众承担各种义务。

——马福云《当代中国户籍制度变迁研究》

材料三 下表是新中国成立后户籍制度变迁的相关文件。

时间 | 文件 | 摘要 |

1958年 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 第一次明确将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”两种户籍 |

1964年 | 《公安部关于处理户口迁移的规定(草案)》 | 限制户籍从农村迁往城市、集镇 |

1984年 | 《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》 | 有经营能力和技术专长的农民可以进集镇落户,同集镇居民享有一样权利 |

2013年 | 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 | 全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制 |

2014年 | 《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》 | 取消农业户口和非农业户口性质区分,建立完善积分落户制度。 |

(2)根据材料二并结合所学知识,指出影响近代中国户籍制度发展的主要因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出二十世纪八十年代以来我国户籍制度改革的主要趋势,并简析其意义。

| A.为对外开放提供了有利条件 | B.有利于打破西方国家封锁 |

| C.促使我国扩大对外商品出口 | D.推动了城市经济体制改革 |

| A.联产承包责任制解决了商品供需矛盾 | B.经济建设重在坚持人民自力更生原则 |

| C.农村经济改革充分发挥示范引领作用 | D.市场经济体制改革拉动农村经济发展 |

| 年份 | 企业技术开发经费支出总额(亿元) | 占产品销售收入比重(%) |

| 1990 | 133.06 | 1.38 |

| 1991 | 165.90 | 1.39 |

| 1992 | 214.30 | 1.40 |

| 1993 | 283.10 | 1.26 |

| 1994 | 321.30 | 1.30 |

| 1995 | 365.83 | 1.19 |

| 1996 | 384.90 | 1.10 |

| A.企业注重加大科技研发的力度 | B.工业化的基础得以初步奠定 |

| C.工业发展存在后劲不足的缺陷 | D.经济体制改革促进科技发展 |

材料一

材料二1937 年的中国的大后方(含川、滇、黔、陕、甘、湘、桂七省)仅有工厂237家,全面抗战爆发后,国民政府决定开展以国防为中心的经济建设运动,将沿海工业向内地迁移,共计内迁工厂448家,机料7.09万余吨,内迁技工人数1.2万余人。……到了1942年,渝、川、康、湖、桂、滇、黔等西南地区和西北的陕甘地区的工厂数占全国90%以上,尤其渝、川、湖最为密集。

——据陆婷《抗战时期工业内迁与二十世纪六十年代三线建设》

材料三从1964年开始,我国在西南、西北内地省份为主的三线地区开展了一场以战备为中心的大规模基本建设,它历经“三五”到“五五”三个五年计划,安排了几千个建设项目。在三线建设过程中,中央还注意到照顾人民的利益,将基建投资从最初的1000亿元压缩到850亿元。广大建设者们怀着与帝国主义发动侵略战争抢速度的决心,经过长达十几年的艰苦奋斗,三线地区国防工业的主要产品生产能力、技术力量都已超过一二线地区。许多长期不发达的内地和少数民族地区涌现了几十个中小工业城市,社会经济、文化水平得到显著提高。

——摘编自郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

材料四:“——坚持新发展理念。把新发展理念完整、准确、全面贯穿发展全过程和各领域,构建新发展格局,切实转变发展方式,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。”

——《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

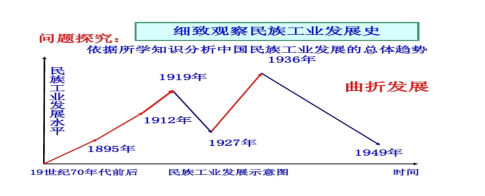

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明旧中国民族工业发展的第一个高峰期到来的主要原因。

(2)根据材料二三并结合所学知识,分析新中国三线建设的特点,概括国民政府工业内迁和新中国三线建设的相同意义。

(3)根据材料四并结合所学知识,“十四五规划”有哪些显著特征?