材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。

波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——据曹文柱、赵世瑜、李少兵等著《乾坤众生》整理

材料二1820~1911年间广东沿海某乡居民离乡谋生情况统计表

| 时期 | 乡民迁出迁总人数 | 至他乡种田人数 | 迁至城镇做工或经营小商业人数 | 出国从事工商业人数 |

| 1820—1849年 | 29 | 29 | 0 | 0 |

| 1850—1879年 | 72 | 15 | 49 | 8 |

| 1880—1909年 | 156 | 0 | 118 | 38 |

| 1910—1939年 | 473 | 0 | 77 | 396 |

(1)根据材料一及所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点,并分析其对隋唐繁荣的影响。

(2)根据材料二说明百余年间该乡居民离乡谋生呈现出的变化趋势。结合所学分析出现这些趋势的背景。

材料一 周代各封国贵族按“周礼”行事,学说“雅言”。“雅言”就是中国最早的通用语,此后历代皆有“正音”(明清称“官话”)。唐宋时“正音”发展到最高峰,唐制《唐韵》、宋制《广韵》,达到了一字一音,唐诗宋词作品大量涌现,各周边国家争相学习。元以大都汉语语音为标准音,称为“天下通语”。明清规定知县以上官员必须学会以北京音为标准的官话,雍正八年谕令“福建、广东人多不谙官话,著地方官训导,廷臣议以八年为限。举人、生员、贡、监、童生不谙官话者不准送试”,为此设立正音书院。

材料二 秦在开疆扩土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其职责主要是维护当地秩序,保障丝绸之路西域南北道的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之和迁去开垦土地”。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁入边地,对这些地区经济、文化的发展也有重要的影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代中国统一语言和文字活动的主要特点及其价值。

(2)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉政权处理民族关系的举措并说明其历史意义。

材料一 汉晋时期常有“水旱为灾",“郡国大旱蝗”,民多流亡,《三国志》记载“黄巾起,避难南方"、“遭天下乱,避难交州"。江南地区气候条件的变迁,使得中原士民不再视之为“暑湿”“瘅热之地,气候环境的改善,也让中原先进农耕技术可以迅速移用推广、加之地多人少,因而比较容易获得土地。还应看到,农耕民在不得不迁徙时,往往倾向于选择脱离政府强力控制之地。一旦脱离控制,他们可能激发出惊人的生产积极性和文化创造力,经历“八王之乱”后,永嘉元年(307年)又出现“永嘉南渡”。永嘉南波”及其之后的移民运动,进一步把中原文化传统的精华传向南方,从而使南方逐渐继承了中原文化的正统。

——摘编自王子今《“铜驼”象征征与汉晋南迁的移民运动》

材料二 至晚在18世纪后期,中国与南太平洋地区已经通过海洋贸易确立联系,由中国海产消费市场驱动的捕捞海参、砍伐檀香木及猎取海豹皮等活动,在南太地区迅速蔓延,中国与南太地区的联系绝不仅限于海上贸马这种相对间接的形式,也没有止步于沿海地区。突如其来的淘金热热瞬间改变了内陆的魅力。1852年,澳大利亚本迪戈金矿出现了1500名华人矿工,随后部分有经验的华人矿工被带到新西兰。19世纪80年代后南太平洋各地淘金热因资源枯竭而偃旗息鼓。华人也凭资本而非劳动力开发内陆资源。1868年,广州人周详移民至新西兰,他利用当地原始森林里长的毛木耳,创立了新西兰木耳产业,然后用木耳产业的盈利投资建立黄油产业。1887年他开办了三家黄油厂和一家奶油厂,其中最大的一个仅建造和装备费就高达3700英镑。华人移民有力地推动联系。但华人在海外倍受排斥和歧视,在西方世界长期存在所谓的“黄祸论:

——摘编自费晟、毕以迪《近代华人移民与南太平洋地区复合生态的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉晋南迁的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国与南太地区联系过程的特点。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈中国人两次南向移民给政府施政带来的启示

材料一 19世纪60年代中期,美国由于修建贯穿全国的大铁路,开始有针对性的招募华工……此后华工赴美人数总体上呈递增的态势。……70年代,美国爆发了严重且漫长的经济危机……80年代左右,贯通美洲两大铁路干线相继竣工,对华人的排斥在美国上下达成一致。……80年代三次排华法律的通过都处于美国政治选举的当口,而政治选举成了每一次排华法律通过的导火线。而华人的生活方式与西方人迥然相异也使得美国人认为华人不能被同化,这也为排华分子的暴力行径提供了口实。美国排华暴行令人发指,焚烧华人住所,驱逐、殴打、屠杀华人的行径数不胜数。

——摘编自张庆松《美国百年排华内幕》

材料二 1881年济南教案,美国传教士欲指使中国教民强买民房改为教堂,结果教堂被当地绅民毁坏,教民官府抓捕。传教士寻求美国驻华公使帮助,向清政府施压,最终在僵持两年多后,清政府答应传教士赔偿损失、惩办元凶、保护传教士安全等要求。但在两年间,当地民众始终以揭帖的方式反抗,如“如有将房售予洋人,必加以重害”、“如有卖于洋人,将其房拆毁,困怂亲眷,生食其肉”类似的揭帖屡见不鲜。

1884年8月,清政府向法国宣战,中法战争爆发。广州地区针对法国的反教案件也迅速增加起来。此时“省城内外,众怒汹汹,传书集众,意欲尽毁法产,攻击教民”,在中法战争期间有40名教士被驱逐,被毁教堂达五十多座,2000多教民被抢或房屋被毁,更甚者有10多教民被杀害,法国领事官、传教士的坟墓被挖掘,许多教民被报复殴打。

——摘编自刘帅《十九世纪八十年代美国排华与中国反教排外的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪80年代美国排华运动的背景。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括19世纪80年代中国反教排外的特点和影响

(3)根据材料并结合所学知识,指出移民过程中应注意的问题。

材料

郑板桥,清代杰出的艺术家、文学家,为“扬州八怪”的代表人物。他从小生长在农村,历经康、雍、乾三代,郑板桥提倡“文必切于日用”“笔墨之外有主张”,反对“解释古人之唾余”。他说:“千古好文章,只是即景即情,得事得理”固不必引起断律。”郑板桥一生最爱兰、竹、石,其画构图简单。主题鲜明,诗、书、画、印完美结合。他尤喜画竹,曾在一幅画上题诗说:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声,些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”郑板桥的诗画极富生活气息,深受时人喜爱。他晚年靠卖画为生,曾题诗云:“画竹多于买作钱,纸高六尺价三千,任渠话旧论交接,只当秋风过耳边。”

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括郑板桥画作的艺术特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析郑板桥艺术风格形成的历史背景。

材料一 秦汉北部边疆人口稀少、经济落后。秦始皇首先对新开拓的河南地“徙谪戌(戍)以充之”,又迁内地三万户到北河、榆中等地实边垦殖,拜爵一级。移民迁入后,“服习以成,勿令迁徙”,“具田器、免罪、免赋役、予冬夏衣,廪食,能自给而止”等优惠政策。到武帝时,大规模移民实边,不断加强边防防备,把北部边疆地区纳入统一国家一体化发展的轨道。

——摘编自刘太祥《秦汉北部边防建设》

材料二 七七事变之后,中国华北和华东等地区的工农业生产和文教事业遭到日军严重破坏。1937年11月,国民政府发表迁都重庆宣言,宣布“为适应战况,统筹全局,移驻重庆,以四川地区作为抗战大后方,”东部的工厂企业和文教机关团体纷纷西迁,大批的工人、农民、知识分子乃至官绅为了不做亡国奴,毅然背井离乡,向西部大后方迁徙,形成一次历史上空前规模的人口迁移大潮,迁移总数有1000余万人。

——摘编自吴丽华等《抗战初期人口西迁大潮》

材料三 十一届三中全会后,出现了持续且规模庞大的“民工潮”。据算,1987年,中国人口迁移规模超过3000万,到2000年,超过9300万,并呈现继续增长的态势。“民工潮”体现了鲜明的时代特色。

——摘鳊自刘洪彪等《民工潮促进农村现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期移民的主要特点,并分析其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述抗战时期人口西迁的背景。

(3)根据材料三和结合所学知识,说明改革开放后“民工潮”出现的意义。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

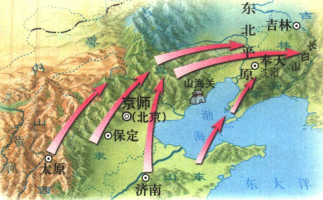

材料一清朝建都北京后,原居住于白山黑水间的各民族人口大量内迁,东北地区出现“沃野千里,有土无人”的状况。清廷东北地区视为“龙兴之地”,在此设盛京、吉林、黑龙江将军,实施军事化管辖,设置关口,长期禁止关内人口迁居。往来须持有官方颁发的路票。“移民之居住有禁,田地之垦辟有禁,森林矿产之采伐有禁,人参东珠之掘摘有禁”。从乾隆年间开始,山东、河北等地“闯关东”者日盛,“每查办一次,辄增出新来流民”。他们“不但不肯回籍,抑且呼朋引类,日积日多”。清廷对东北地区时开时禁。

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史》等

材料二

1689年的中俄《尼布楚条约》,划定了清朝与俄国的东段边界,但直至19世纪初,黑龙江以北数十万平方公里的土地上,居民不足1万人。鸦片战争时,清政府被迫与俄国签订《瑷珲条约》和《北京条约》,清政府随即开放了哈尔滨以北的呼兰河平原和吉林西北平原。新来移民与当地满、蒙古等族通婚、建庙、演戏、立会、设学堂、建市铺。仅十余年,呼兰地区已是“三城相望,粮产丰饶,商贾因之糜(群)集,流民居户不下十有余万”。1904年,清政府全面开放东北各边荒地;1907年,设奉天、吉林、黑龙江三省。1908年,仅奉天一省人口已达1100万人。1911年,清政府制定了东三省移民实边章程。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清朝东北地区移民过程的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析移民东北的历史作用。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:表2近代以来全球国际人口迁移

| 时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 | 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 | 1960年迁移人口为 325.万,1974年为 947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二:中国的海外移民历史悠久,大致从1567~1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801~1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862~1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。