| 1884年 | 德国学者花之安在《史学项谈》中提出:“论史尤贵考求古迹,如上古之碑记、器皿、古物留传,皆可資吾考据,此皆足以广见闻而资博识也。 |

| 1902年 | 日本学者岸本能武太在《社会学》中说:“欲研究原人之状态,自区区旧器遣物外,无适当之方法。” |

| A.历史史料是研究认识历史的基础 | B.旧器遗物在研究上古史中的作用 |

| C.认真考求古迹必能还原历史真相 | D.历史文献多元有助历史研究深入 |

| A.敦行社会教化 | B.推广诗词歌赋 | C.促进民族交融 | D.扩大科举规模 |

材料一 1870年英国政府颁布了“初等教育法”,重申国家对教育的补助和监督,在各学区设立国民学校(小学),承认教会学校为国家教育机关之一种,但要求学校中的世俗科目与宗教分离。1880年英国政府规定初等教育为强制教育。到1891年,开始实现初等教育免费的规定。至此,英国初等教育制度基本形成并为国家所控制。初等教育一般为6年,也有8年和9年。6年的毕业可进高小;8年的毕业可进职业学校、师范学校。

——摘自周愚文《英国教育史》等

材料二 1903年,清政府命张之洞等以日本学制为蓝本,拟定学堂章程并颁行《奏定学堂章程》,根据初等教育、中等教育和高等教育等几个阶段的划分,对学校课程设置、教育行政及学堂管理作出明确规定,使教育体系更加完备。“癸卯学制”是近代中国第一部具有教育早期现代化并落到实处的法定学制,在全国制度、人事、机构建设诸方面产生了深远的影响。

——摘编自王萍《“癸卯学制”与中国教育体制近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明19世纪后期英国初等教育发展的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析19世纪后期英国教育发展和清朝癸卯学制的相似影响。

| A.折射出国民革命的深化 | B.废除了西方列强在华特权 |

| C.体现了民族主义的倾向 | D.顺应了全民族抗战的需要 |

材料一 据统计,1922年中共二大时工人党员21名,占195名党员总数的10.7%,到1926年11月工人党员占比已达60%。但是,此后的革命形势发生变化。随着党的工作重心从城市转到农村,大批农民入党,使党的阶级构成发生变化。据统计,1928年6月全党党员发展到130194人,其中工人成分占10.9%,农民成分占76.6%。1929年,工人党员占比降为7%,1930年7月降为5.5%,1930年9月又降至1.6%。

——摘编自《中华文摘》文章《中共党员86年之交》

材料二 1953年,在636.9万名中共党员中,工矿企业的工人党员从1950年的32万余人增加到66.6万余人。到了改革开放新时期,党员队伍构成中的工人人数持续增加。截至2011年年底,从党员的职业来看,工人为704.7万名,党政机关工作人员为699.9万名,企事业单位管理人员、专业技术人员为1925万名,离退休人员为1518.2万名。同时,党组织逐步吸收新出现的社会各阶层中的先进分子,如私营企业主。

——摘编自李贺林《新时期党员队伍组成结构变化的主要趋势》

(1)根据材料一,指出1926~1930年中国共产党党员结构的变化,并结合所学知识说明其原因(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立以来中国共产党党员结构变化的主要趋势及意义。

材料一 夏周时期,仓储制度已成为国家一项重要的财政制度.汉朝除中央直接管理的太仓、甘泉仓等仓外,郡县两级、各诸侯国、军队特别是边防兵系统也建了粮仓。隋唐两朝,规定官仓主要用来储存国家租赋收入的粟米。宋朝时期,正仓主要征收皇粮国税,各州县义仓,主要从官收的春秋二税中每石另收一斗储仓,常平仓每年夏秋两季以略高于市价收购粟米,本钱由国家财政统筹拨付,“嘉靖十四年,户科给事中管怀理言仓场钱粮皆户部职掌”,清代政府为调整地区间粮食流通,设江宁仓、台湾仓、社仓等,社仓于每年青黄不接时出借,以平复物价。

——摘编自李春媚《论中国古代的仓储制度及现实思考》

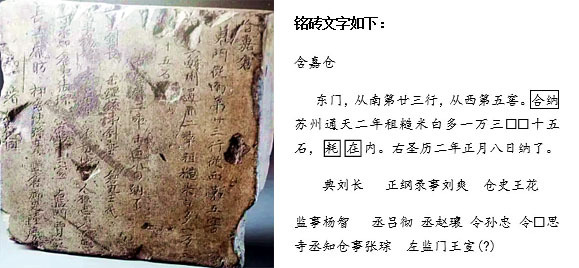

材料二 隋唐时期是中国粮食储备辉煌发展的时期,其中位于洛阳的太仓(含嘉仓)是专为皇室、京官提供俸米的粮仓,主要盛纳全国州县所交租米,被称为古代中国最大的粮仓.下图是唐代含嘉仓十九号粮窖出土的四方铭文砖及铭文。

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代粮食储备的社会功能。

(2)根据材料二,提取含嘉仓四方铭文砖的文字信息,结合所学知识说明其内容对研究唐代社会的史料价值。

| A.有限王权原则的正式确立 | B.民族主义意识开始觉醒 |

| C.冲击了法国欧洲霸主地位 | D.对宗教的信仰发生动摇 |

材料一 明清时期,两湖地区的灾疫频发,据统计时期具有灾疫664次,就这一地区空间分布而言,平丘地区比山岳地区频繁,其集中于旱灾、水灾、蝗灾等不同灾锅。南手由于两湖地区地形上四周高、中间低,地貌复杂,可以立体接近疫病发生的环境因素,而在明清时期,有“湖广熟,天下足”的美誉,是当时中国最重要的产粮区,“江西填湖广”和“湖广填四川”破坏了生态环境,另加上元末明初战乱和社会动荡,两湖地区很多地方遭到破坏。面对灾疫情况,统治者常会下诏自责,借此得到神灵怜悯,同时也会设立医局、赈济突民。地方官府也会施药、赈谷和捐棺,同时地方力量与民众会采取措施应对灾祸。

——摘编自《明清两湖疫灾空间分布影响因素及社会应对》

材料二 在1840~1937年约100年间,两湖地区发生的较大灾疫有61次,这一时期我国处于寒冷起时段,以及在19世纪60~70年代是汉口等沿江城市对外通商开放的时期,而且愈往民国时期,随着城市化进程的加快,加大了疫灾发作的频度。清末时期,政府遇到大的疫灾时,更多的是依靠地方上的士绅阶层进行救助。到了民国时期,公共卫生体系的建立被提上了日程。就两湖地区而言,政府制定多项防疫措施,建立卫生警士制度。在疫情发生生之后,社会的中坚力量士绅在时疫的救治活动中发挥了主要作用,但这种施治并不能总能发挥很好的作用。

——摘编自张云《1840~1937年间两湖地区瘟疫初探》

(1)根据材料一、二,指出两湖地区应对灾疫的主要变化。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明两湖地区灾疫防治的重要意义。

| A.文明间的冲突是不可避免的 | B.不同视角引发不同历史认识 |

| C.意识形态差异影响文化冲突 | D.历史结论需秉持客观和公正 |

| 时间 | 扶贫方式 |

| 1949—1978 | 救济式扶贫,是以政府为主体,以国家财政为支撑,以财政补贴、实物救济为主要手段。 |

| 1979—1985 | 体制性改革扶贫,通过进行农村土地制度改革与经济体制改革获得扶贫成效。 |

| 1986—2000 | 开始了以开发式扶贫为方针的专项扶贫,以县为中心区域式扶贫。 |

| A.增加国家财政支出负担 | B.已取得阶段性的胜利 |

| C.成为政府工作中心任务 | D.与社会经济发展相适应 |